编者按:本文作者为索格讷(Stefan Lorenz Sorgner),田立年译,选自《古典诗文绎读·西学卷· 现代编》(下册,刘小枫选编,北京:华夏出版社,2009)。为方便阅读,本次推送删去全部注释,有兴趣的读者可查看原书。

尼采(Friedrich Wilhelm Nietzsche,1844-1900)

对尼采其人的概括有很多,但都赶不上尼采自己在《悲剧的诞生》中所谓的“创作音乐的苏格拉底”(music-making Socrates)这一概括(Kaufmann 1974,页395)。不过,我需要解释“创作音乐的苏格拉底”的含义,或表明这个说法在何种意义上符合尼采的所作所为,这正是我下面要做的。我们将会清楚看到,“创作音乐的苏格拉底”与成熟时期的尼采,与尼采自《扎拉图斯特拉如是说》之后所持哲学立场,若合符节。此外,这个比较也让我们看到,在尼采的三阶段发展过程中,他的哲学比人们过去认为的更一以贯之。

首先,我将概略地谈谈《悲剧的诞生》。接下来,我将集中解析尼采在《悲剧的诞生》中对音乐的理解。然后,我将描述尼采在《悲剧的诞生》中提出的“苏格拉底”这个特定概念。最后,我将结合《悲剧的诞生》中的“音乐”和“苏格拉底”这两个概念,目的是表明,尼采成熟哲学的诸多成分使我们有理由认为,“创作音乐的苏格拉底”的各种特性和晚期尼采的各种特性遥相呼应。通过这种方式,我想要表明,晚期尼采与他在《悲剧的诞生》中提出的“创作音乐的苏格拉底”何其相似乃尔。

关于《悲剧的诞生》

在《悲剧的诞生》中,尼采区分了三个神。这三个神分别是苏格拉底(Nietzsche 1967-1977,卷1,页83)、狄俄尼索斯(Kerenyi 1976;Otto 1965)和阿波罗(Zeitler 1900,页26-30)。每个神都支配世界的某一具体领域,它们通过支配世界也支配人类。当这些神在人身上起作用时,它们是以本能的形式出现的(Nietzsche,卷1,页90、99、112)。本能决定人的行动。看到尼采将神等同于本能类型,不免让我们大吃一惊;但是,如果我们考虑到,在尼采看来,本能决定所有人类行动,那么,我们也许就不会那么吃惊了,因为神通常代表某种关于“善”的概念,因此也就是代表了人类行动的某种基础。

三个不同的神牵涉到文化的三种类型;如果一个社会的许多成员以某种确定方式行动,或被同一种本能类型支配,该社会就是按照相应的有关原则组织起来的社会。苏格拉底代表亚历山大里亚文化,阿波罗代表艺术家-希腊文化,狄俄尼索斯则代表悲剧-佛教文化(Nietzsche,卷1,页116)。按照尼采的理解,我们有时会看到,一个文化可以主要由一个神来决定,正如荷马时代的阿波罗,前希腊时代的狄俄尼索斯(Silk & Stern 1981,页185)。有时我们也会看到,两个神合力造成一种文化,就像悲剧在埃斯库罗斯手里达到鼎盛之时的阿波罗和狄俄尼索斯,或者像欧里庇德斯杀死悲剧时的阿波罗和苏格拉底。

但是,尼采只是在《悲剧的诞生》中才主张这种文化哲学。他在其成熟哲学中并没有采用这一文化类型划分。例如,在他的后期作品中,狄俄尼索斯不可能再代表佛教文化,因为在这个时期,狄俄尼索斯代表一种反虚无主义力量,而佛教代表一种虚无主义宗教(Sorgner 1999,页71-116)。在大致介绍《悲剧的诞生》之后,现在让我们进入《悲剧的诞生》中谈及音乐的部分。

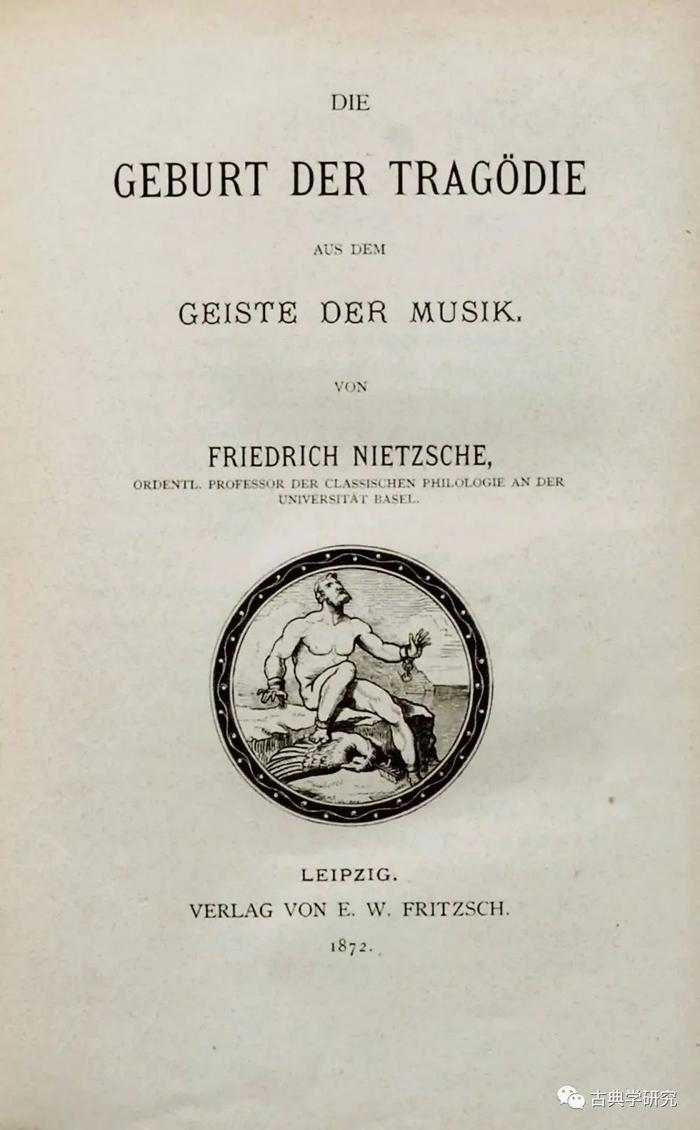

《悲剧的诞生》,1872年版

音乐

《悲剧的诞生》提到过几种音乐类型。音乐一般与狄俄尼索斯联系在一起,换言之,音乐是最具狄俄尼索斯色彩的艺术。但有些音乐类型尤其具有狄俄尼索斯色彩,而另一些音乐类型同时还具有强烈的阿波罗色彩(Schmidt 1991,页13-17)。不过,音乐作品的旋律和结构只有像阿尔基洛库斯(Archilochus)的民歌中那样,由其为之服务的歌词所决定时,音乐才表现出一种强烈的阿波罗色彩(Nietzsche 1967-1977,卷1,页48-52)。这种音乐类型只是模仿了真正的音乐。

在尼采的心目中,真正的音乐任何时候都只关系到狄俄尼索斯——世界原始统一之神(Nietzsche,卷1,页25-30)。关于这一充满矛盾、永恒变化和高深莫测的原始统一的指涉,让我们想起叔本华的形而上学。但是,如果说尼采在《悲剧的诞生》中只是在简单重述叔本华哲学,那就错了。尼采的立场与叔本华的立场有三个重要区别。第一,叔本华认为器乐是最高艺术类型,尼采却不这样认为;不过,叔本华和尼采都认为音乐极为重要。第二,尼采的美好生活概念不同于叔本华的美好生活概念:叔本华主张否定或逃离意志才是理想,尼采却拥抱意志以及与意志相关的所有痛苦和快乐,明确指出“只有作为审美现象,人生和世界才是永恒正当的”(Nietzsche,卷1,页47)。第三,叔本华区别了因果性王国和自由王国;而对尼采来说,只存在一个王国,这个王国里既有横冲直撞的力量,也有颁布秩序的力量(Boening 1988,页2-3)。

按尼采的观点,狄俄尼索斯不仅代表自我矛盾、永恒变化的原始统一,也代表这一原始统一的所有冲动。这些冲动不仅在原初自然(the original nature)的整体中起作用,而且决定了人类的行动,进而还是人类所创造的一种特定艺术类型即音乐的来源。音乐与这个原始统一有关联,因为音乐同样也是流动的和永恒变化的。人们无疑会反驳说,当我们演奏音乐时,乐谱并不变化。这正是理由之一,说明不可能有一种纯粹的狄俄尼索斯艺术。一个更重要的理由是,所有艺术都是人创造的,因此必然属于人在一定程度上存在于其中的显现(appearance)王国。同理,也不可能有一种纯粹的阿波罗艺术,因为人及其所有创造物同样也必须是狄俄尼索斯统一体的组成部分。即使在最具狄俄尼索斯色彩的艺术中,也必须存在某种稳定不变的东西,这种东西在音乐中就是乐谱,正如一种典型阿波罗艺术类型的艺术,如雕塑,也必须历经变化。人们可能感到奇怪,一座雕塑如何变化?如果一座雕塑不发生变化,纯粹是阿波罗性质的,它就必须永远保持同一,就像柏拉图的形式。但是,由于世界变化流转,或者说,由于狄俄尼索斯,甚至所有雕塑最终也同样不得不消失。

但音乐真是所有艺术中最流动的艺术吗?诗不是同样可以被认为是永恒流动和处于变化中的吗?诗同样有赖于阅读或表演,正如音乐有赖于演奏。尼采承认,诗人和音乐家有些相似(Nietzsche,卷1,页43)。实际上,这两类艺术家在古希腊经常是一回事。不过,音乐相比而言更具狄俄尼索斯色彩,因为它使用音调,而诗则由比音调更规整和更抽象的语词构成。抽象程度越高,事物与对抗狄俄尼索斯统一体的principio individuationis(个体化原则)的关系就越密切。因此,音乐是比诗更具狄俄尼索斯色彩的艺术类型,而且也没有比音乐更有狄俄尼索斯色彩的其他艺术类型,因此,音乐是最具狄俄尼索斯色彩的艺术类型。不过,音乐之具有狄俄尼索斯色彩,并非仅仅因为音乐有变化,还有其他因素。

存在于原始统一中的矛盾和痛苦在真正的音乐中得到了很好表现,这个事实构成了尼采将音乐与狄俄尼索斯联系在一起的第二个理由。让我们的耳朵感到痛苦的不协和音程代表了与调性系统的矛盾,正如协和音程代表了与调性系统的一致。尼采提出这种音乐观时,他对瓦格纳及其作品评价非常之高,将它们视为音乐的完美表达(Fischer-Dieskau 1974,页40-57)。尼采所谓的不协和音程,指的是1865年在慕尼黑上演的瓦格纳《特里斯坦和伊索尔德》(Tristan and Isolde)序曲中的不协和音程。这首序曲堪称二十世纪音乐发展过程中最重要的作品之一。作曲史发展到这个时刻,调性溶解的过程进展到一个关键阶段,直接导致了勋伯格的创作程式。瓦格纳通过这部作品脱离了调性秩序的原则,而拥抱不协和音程;而尼采又把瓦格纳的音乐看作最高级的音乐,因此,尼采有充分理由把真正的音乐与狄俄尼索斯联系在一起。

特里斯坦和伊索尔德

除了流动性和矛盾性之外,音乐还有让人沉醉和自失的特点(Nietzsche 1967-1977,卷1,页28-39)。绘画和雕塑等艺术主要诉诸人的视觉能力,而音乐会影响人的整个身体。我们固然主要用耳朵感知音乐,但我们总是以整体形态体验音乐;我们听现场音乐演出时,会特别意识到这一点。我们全身心地聆听音乐,我们在享受一场伟大音乐演出之时沉浸在音乐之中。在这些时刻,我们不可能区分我们自己和外在世界。音乐使我们有能力消除我们个体存在的界限。这是尼采将音乐看作所有艺术中最狄俄尼索斯式艺术的另一个原因,因为狄俄尼索斯同样代表了一种统一,亦即世界的形而上原始统一(Nietzsche,卷1,页38-39)。在这个原始统一中,个体化原则付诸阙如,其中不存在任何分立的实体。整个原始世界浑然一体。使我们最能通过艺术接近这一状态的就是音乐,因为当我们听音乐时,我们同时也投入到声音的统一体中,不再局限在我们有限的自我中不能自拔。由于音乐的流动性,由于音乐本质上的矛盾性,由于音乐对人的影响的统一性,尼采将真正意义上的音乐看作所有艺术中最具狄俄尼索斯色彩的艺术。

关于狄俄尼索斯的世界(因此间接地也是关于音乐的世界),我希望指出的最后一个性质是:如果人们只是被狄俄尼索斯本能所支配,那他们将无法生存(Nietzshe 1967-1977,卷1,页57-71)。对尼采后期的哲学来说,这是个具有重要意义的洞见。在尼采看来,狄俄尼索斯的世界就是真理,或万物的原始统一。但只有狄俄尼索斯,我们将无法生存;因此,尼采得出结论说,真理对人来说是毁灭性的(Sorgner 1999,页71-96)。他通过这种方式质疑了真理对我们生命的价值。

尼采谈论俄狄浦斯神话时,他最清楚地表达了这一思想(Nietzsche,卷1,页64-71)。俄狄浦斯解开了斯芬克斯之谜,因此也解开了自然之谜,明白了我们世界的真相。然而,这个神话也明确告诉我们,谁解开这个谜,谁就必然弑父娶母,最终走向毁灭。谁解开自然之谜,谁就注定要经验一切个体化事物在自然统一体中的瓦解。尼采如此解释著名的俄狄浦斯神话,从而表达了自己的怀疑:一个以狄俄尼索斯色彩为主的文化是否真能促进有关社会人民的美好生活。也正因为如此,尼采才赞美狄俄尼索斯力量和阿波罗力量联合创造的文化,因为阿波罗色彩能使人内在地证明他们生存的正当,而狄俄尼索斯色彩则能提供一种有益的平衡:在尼采看来,狄俄尼索斯的统一代表了最终在所有秩序创造中肯定自身的真理。这就是内在的希腊神义论的模式(Nietzsche,卷1,页34-38)。

狄俄尼索斯雕像

总之,真正的“音乐”实际上代表矛盾的、没有个体的、在所有方面永恒变化的、人无法承受的世界原始统一(Sorgner 1999,页71-96)。但是,要理解“创作音乐的苏格拉底”的概念,我们还必须弄清尼采在《悲剧的诞生》中对苏格拉底的理解。下面我就讨论尼采《悲剧的诞生》的苏格拉底概念。

苏格拉底

尼采笔下的苏格拉底与狄俄尼索斯相去甚远。在他生命的大部分时间里,苏格拉底都是一个理论人的人格代表(Nietzsche,卷1,页98)。他既不搞音乐,也不写诗歌,他对这二者评价都不高。只是在他的死囚牢房里,苏格拉底才开始发现自己的音乐才能。尼采赋予这一说法以极大的重要性(Nietzsche 1967-1977,卷1,页92-96)。仅仅从这一简短描述就可以看出,尼采的苏格拉底形象深受柏拉图的苏格拉底形象影响,因为柏拉图在《斐多》讲述了关于苏格拉底的这个故事(60c-61d)。但是,我们很快就会看到,尼采的苏格拉底远非柏拉图的苏格拉底。尽管如此,相比于其它文献描述的苏格拉底,尼采笔下的苏格拉底更接近柏拉图笔下的苏格拉底,而非色诺芬或阿里斯托芬笔下的苏格拉底。

苏格拉底之死

尼采在《悲剧的诞生》中亲口宣称,他的苏格拉底不应被等同于历史上的苏格拉底,他的苏格拉底是一个神(Nietzsche,卷1,页81-88;Hildebrandt 1922,页31):die Gottheit […] war […] ein […] Dämon, genannt Sokrates(这个神……是一个精灵,名叫苏格拉底。Nietzsche 1967-1977,页1,页83)。除了阿波罗和狄俄尼索斯,苏格拉底成了可以决定人类行为的第三个主神。我现在分析苏格拉底所决定的人类行为类型。

苏格拉底在《悲剧的诞生》中出场时被打扮成影响欧里庇德斯悲剧创作方法的魔神(Nietzsche,卷1,页81-88)。尼采认为,作为理论人的人格代表(Nietzsche 1967-1977,卷1,页98),苏格拉底极大影响了欧里庇德斯,以至于欧里庇德斯不再像埃斯库罗斯那样无意识地创作悲剧,而要在写作之前忙着对悲剧做分析研究。欧里庇德斯必须弄清楚,过去的悲剧家是怎么做的,必须意识到悲剧的程式,必须制定出故事梗概并按照这一梗概创作。这就是苏格拉底对欧里庇德斯悲剧的影响。

按照苏格拉底的看法,要成为有美德的人就必须有知识,而尼采认为欧里庇德斯将类似原则应用到他的悲剧上:理解然后才美(Nietzsche,卷1,页81-88)。尼采称这种态度为“审美苏格拉底主义”,因为欧里庇德斯企图通过苏格拉底理性的手段确立阿波罗式的美。在欧里庇德斯之前,悲剧一直结合着一种关于原始统一的狄俄尼索斯式洞见。欧里庇德斯杀死了悲剧,因为真正的悲剧需要一种狄俄尼索斯基础,即需要从根本上认识到:世界是自我矛盾的,是永恒变化的,我们在生命中不得不承受的所有痛苦最终将不会获得任何更多的报偿;而所有这些认识都是欧里庇德斯悲剧所缺乏的。欧里庇德斯是杀死阿波罗和狄俄尼索斯伟大综合的罪魁祸首,但他开启了阿波罗和苏格拉底的联合,并使苏格拉底因素成为其中最有影响的因素(“审美苏格拉底主义”。Nietzsche,卷1,页85)。

因此尼采认为,苏格拉底-亚历山大里亚文化的统治一种持续到了十九世纪,瓦格纳之前的典型传统歌剧所占重要地位就是这种统治的体现(Nietzsche,卷1,页120-129)。尼采认为,这种文化的终点已经不远,他相信瓦格纳有能力完成一种悲剧的再生,从德国精神发展出一种基本悲剧性的文化;在尼采看来,路德(Nietzsche,卷1,页147)、巴赫(Nietzsche,卷1,页127)、贝多芬(Nietzsche,卷1,页127)、康德(Nietzsche,卷1,页128)和叔本华(Nietzsche,卷1,页128)都是推动悲剧文化再生的重镇。例如,康德就对苏格拉底文化发起了攻击,因为他表明,不可能把握世界的本质,即物自身。另一方面,叔本华也是苏格拉底主义的敌人之一,因为他表明,我们的理性和知性本身完全是非理性和混乱的生命意志的产物。这两位思想家借此摧毁了对理性可能性的绝对信仰(Bowie 1990,页206),摧毁了与苏格拉底联系在一起的知性(Nietzsche,卷1,页92-96)。但是,由于文化进展总是包含有连续性,“某种将苏格拉底因素包括在内的后苏格拉底事物的出现就是必须的”(Dannhauser 1974,页87)。稍后,我将回头讨论尼采如何设想我们文化未来可能的发展。现在,我致力于进一步探讨“苏格拉底”这个概念。

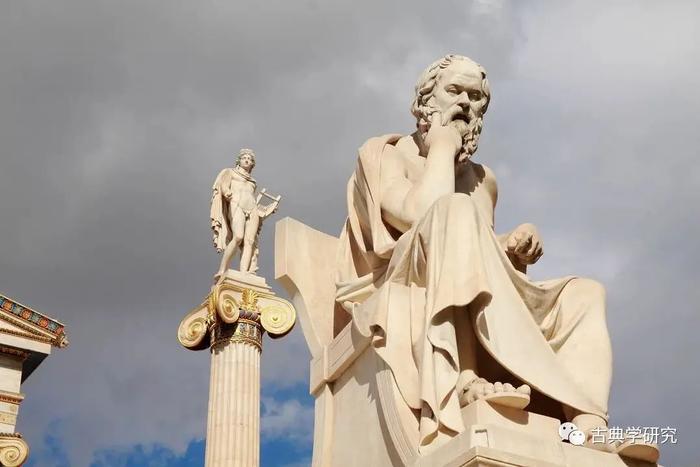

苏格拉底雕像

苏格拉底是理性和知性之神,在他看来,知识是美德的前提,美德又是幸福的前提(Nietzsche,卷1,页92-96)。所谓知识,指的是符合世界的真理的知识。在此,我们看到了某些不同于狄俄尼索斯的东西。从上述观点出发,我们可以得到结论:在苏格拉底看来,关于真理的知识通向幸福,因此对我们来说,真理就是好的。

然而,苏格拉底所谈论的那种幸福只有在一个超越的世界里才能获得。虽然《悲剧的诞生》没有公开挑明这一点,但我们却不能不这样解读。理由如下:

首先,尼采自己在一些未刊笔记中说,从苏格拉底开始的希腊哲学是基督教的准备(Nietzsche 1967-1977,卷12,页202)。由于基督教的主要成分之一就在于许诺一个永恒的、完满的彼世生活,上述观点就使我们有很好的理由认为,尼采同样也将这种彼世生活理论赋予了苏格拉底。

其次,尼采常常提到柏拉图《斐多》中的另一段记载:苏格拉底临死之前,请克力同向阿斯勒皮乌斯献上一只公鸡(《斐多》118a;Nietzsche,卷6,页67;卷3,页569-579)。在这些文字中,尼采总是将苏格拉底的这个说法看作一个标志,说明苏格拉底将此世生活看做一种疾病,不值得一过,而他通过死亡从这种疾病中救了自己。这个解释不无道理,因为阿斯勒皮乌斯是健康之神,当人们从疾病中痊愈之后,通常总是要献一只公鸡给他(Taylor 1998,页23)。苏格拉底既然相信此世生活是一场疾病,他就不可能期待在此世得到幸福。然而,他确实主张,美德通向幸福。因此,我们可以得出结论说,苏格拉底相信,存在着彼岸世界,许诺的幸福将在其中得到实现。

尼采的这种解释还有第三条理由:这个解释可以为尼采提供一个反苏格拉底的真正理由,而当他在《悲剧的诞生》中指责苏格拉底杀死悲剧时,他也正是这样做的。苏格拉底是理论人的人格代表这一事实,不能成为尼采反苏格拉底的理由,因为理论、理性和知性使人能够生存,正如阿波罗力量使人能够生存,而尼采对阿波罗也怀有赞颂之情,因为他知道,只有作为一种审美现象,我们的人生才可以正当化(Nietzsche 1967-1977,卷1,页47)。因此,尼采需要其他理由来部分地拒斥苏格拉底(尼采对苏格拉底的态度一直都很含混),而根据上面的思考,我不能不得出结论说:尼采认为苏格拉底相信一个超越的彼世,因而才反对他。尼采之所以反对这种信念,因为他认为,既然狄俄尼索斯代表真理,那么一种苏格拉底式超越的彼世生活就永远不可能实现,这种做法就会排斥为肯定此世生活所必须的全部悲剧因素。尼采攻击苏格拉底,不是因为后者的立场是一种幻想,而是因为那种立场排斥悲剧因素,进而否定生命。对尼采来说,悲剧因素非常重要,因为这些因素意味着,存在的世界观只能是此世的,是一种个人的必须。苏格拉底对幸福的彼世生活的信念也是苏格拉底不怕死的原因。

但是,在苏格拉底的性格中有一个方面似乎与苏格拉底自己提出的全部知识相矛盾,因为他坚持主张,他因知道自己一无所知而与众不同(Nietzsche,卷1,页89)。这个说法首先似乎与他以前所说的一切相矛盾,例如他关于知识通向幸福的说法;其次,这个说法似乎也自我矛盾,因为这个说法同样也可以应用于这个说法本身。但是,我们需要对这个说法作不同的解读。苏格拉底希望表明,所有命题都可以受到怀疑,没有什么人可以确信什么命题符合实在。虽然他意识到这一点,但苏格拉底仍然只能以其正面观点中描述的方式看待世界。苏格拉底充分意识到所有命题都值得怀疑,正是这种意识使他区别于其他人——其他人也以他们自己的方式看待世界。这就是他认为自己比其他人知道更多的原因。苏格拉底凭自己的理性考察所有世界观,从而意识到一切知识的偶然特征。就他自己来说,他坚持前面提到的世界观和原则,因为理性允许他坚持这些观点和原则。因此,在苏格拉底身上确实有一个狄俄尼索斯的方面,但相比于其正面观点(即彼世生活的观点、美德通向幸福的观点)相比,这个方面比较次要。

酒神狄俄尼索斯与人羊神

通过宣称他是唯一知道自己一无所知的人,苏格拉底达成了对知识的一种新的更高评价(Nietzsche,卷1,页89)。借此,苏格拉底把知识变为某种极端稀少、珍贵而难得的东西,同时因此也使知识成为非常有诱惑力、可欲和可求的东西。由于苏格拉底,真理变成了某种可贵的、有价值的东西。正是这点使苏格拉底在尼采的心目中成了理论人和科学人的完美人格化代表,因为这些活动以真理为目标。此外,科学和理论也总是与理性和知性联系在一起。尼采关于“何为科学和理论”的理解极端宽泛,当他谈到科学时,我们一定不要只想到自然科学。在尼采看来,一切主要由理性和知性支配的东西都是科学,科学的主要特征之一就是逻辑一致。我希望用这些评论结束这部分,而将注意力集中到本文的最后一部分。

尼采与创作音乐的苏格拉底

分析完尼采《悲剧的诞生》中的“音乐”概念和“苏格拉底”概念之后,我们现在将这两个概念结合起来,希望能够把握“创作音乐的苏格拉底”这个说法的准确含义。不过,我首先想补充说明苏格拉底的角色问题。

苏格拉底一生大部分时间都不欣赏悲剧(音乐和诗),只有当逻辑诗人欧里庇德斯的剧作演出时才光临剧场,因此,他在死囚室里突然献身音乐和诗的行为颇为蹊跷。尼采认为,这个时候,苏格拉底性格中平常被压制的某个重要部分获得了自由(Nietzsche,卷1,页92-96)。基于这个观察,尼采问:一个创作音乐的苏格拉底是否本来可能建立一种文化,甚至这个人物是否可以成为欧洲未来文化的奠基者(Nietzsche,卷1,页102-108)。在写作《悲剧的诞生》的时候,尼采相信并希望一种新的悲剧文化出现在欧洲,他相信像瓦格纳和他自己这样的伟大德国精神将形成这种文化。但在晚期,自《扎拉图斯特拉如是说》以后,尼采就不再对德国精神抱有这种希望了,他对文化哲学的看法也变得极为不同。但我要表明,“创造音乐的苏格拉底”这个概念实际上与成熟时期的尼采本人一致。

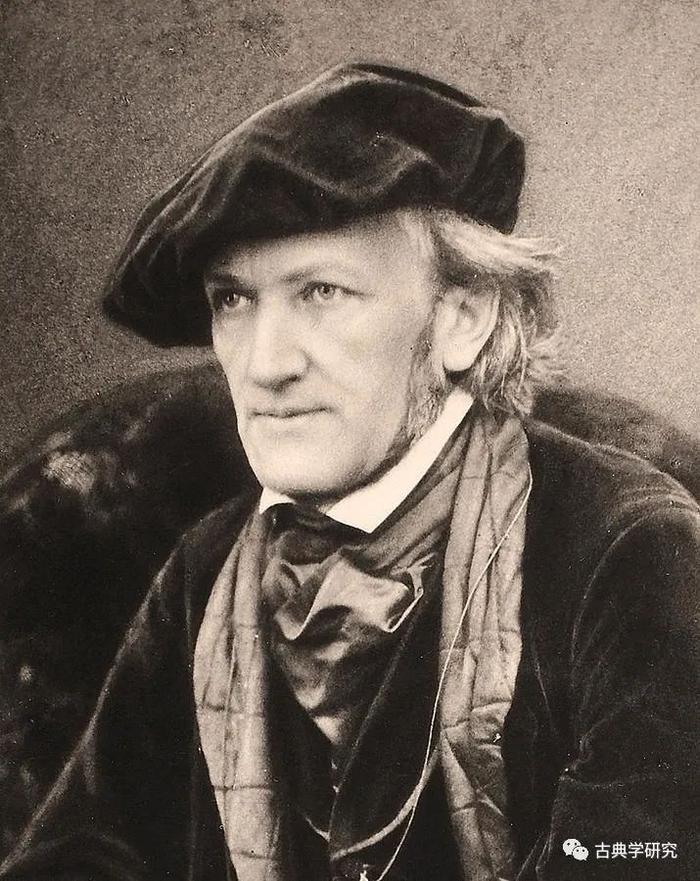

瓦格纳(RichardWagner,1813-1883)

我们要是把尼采《悲剧的诞生》中的“音乐”和“苏格拉底”这两个概念的本质结合起来,最终会获得什么?正如我们在本文第一部分中所看到的,“音乐”关系着代表悲剧世界观的狄俄尼索斯;这种悲剧世界观认为,只存在这个根本上充满变化、自我矛盾、万物一体和无法承受的世界。这个世界的悲剧性在于:一切最终都会消失,万物总是处于某种永恒变化之中;换言之,所有事物都必须至少在一定程度上承受一点痛苦,因为如果某物要变化,就必须克服某种其他的东西,而克服总是痛苦的。不过,“苏格拉底”这个概念的本质在于:苏格拉底是一种文化的奠基者,这种文化相信,人们最好通过理性和知性的能力为自己的人生找到一个基础,因此,只有理论人或科学人才能够过上美好的生活。我们要是把这两个概念结合起来,就不得不说:“创作音乐的苏格拉底”这个概念指向一种悲剧性-苏格拉底主义的文化奠基者。一种悲剧性的和苏格拉底主义的文化就在于:人们只相信这个充满变化和痛苦的世界,但人们通过科学思想、通过使用理性和知性的能力解释这个世界并将其正当化。结果,人们最终获得的就是一种内在的、悲剧的、但又科学的世界观;我下面将表明,这正是尼采成熟时期提出的观点。

在讨论尼采成熟时期的哲学时,我将参照我自己对这套哲学的解释,该解释以《没有真理的形而上学:论尼采哲学中连贯性的重要性》(Metaphysics without Truth: On the Importance of Consistency within Nietzsche’s Philosophy, Sorgner 1999)为题出版。在此,我只简要概括相关的要点。我以音乐或狄俄尼索斯开始。

首先,尼采的成熟世界观是一种悲剧世界观,即此世世界观。在事物的显现之外什么都不存在,因为“一个事物就是其作用效果的总和”(Sorgner 1999,页55)。这些作用效果永远在纷纭互动,因为每个事物都是由意志和权力构成的一个权力量子。这些性质只有在思想中才能被分开思考,实际上它们永远不可能彼此独立存在。尼采的形而上学是完全此世的。

其次,所有权力量子永恒互动,所以,任何有机体(权力量子的另一个表述)的奋斗都永无止境。一个有机体奋求斗争,就必须克服其他有机体,这总会给每个有机体带来某种痛苦。因此,每个事物都永远处于痛苦之中,尽管这种痛苦不一定总会强烈到人们必须意识到它的程度(Sorgner 1999,页56)。

第三,有限的权力量子都只能以某种确定的规模出现,其中每个权力量子都具有关于世界的某种视角。谁能采取所有时代的所有视角,谁就能认识世界的真理。因此,所有视角加在一起才能构成真理。然而,在尼采看来,没有人真能做到这一点。但就我们的目的而言,重要的是,如果所有视角加在一起构成真理,那么我们就会再次看到,真理是自我矛盾的(Sorgner 1999,页81-87)。至此,已经可以清楚地看到,无论尼采成熟时期的哲学,还是“创作音乐的苏格拉底”这个概念,其含义都包括:真理是自我矛盾的,万物永恒处在变动和变化过程中,这个世界是唯一的世界,不存在什么彼世生活,我们永远至少都要忍受一点痛苦。

晚年的尼采

让我现在转向尼采晚期哲学的苏格拉底问题。首先,尼采用理性和知性来发展自己的哲学(Nietzsche,卷5,页18、55)。他之所以这样做,不是因为这些能力给人提供真理,而是因为人的权力量子发展了它借以生存下去的理性和知性(Sorgner 1999,页80、93),因此,尼采知道,借助理性和知性可以带来一种至少使人能够生存下去的世界观;通过将这种方法与他更进一步洞见(例如世界就是权力意志)结合起来,他希望使他的世界观甚至成为提高生命的世界观(Nietzsche,卷6,页175-176;卷13,页266)。万物永恒复返的形而上学表明,理性在尼采哲学中十分重要(Sorgner 2001,页165-170)。这个概念必需各种各样的前提,所有这些前提确实都离不开理智。世界只能由有限数量的能量构成,因为我们无法思考无限数量的能量。既然我们不能无限地思考多重能量状态,权力量子就只能采取有限数量的能量状态。这个问题的有趣之处在于,这个洞见与现代物理学的洞见完全一致。按照现代物理学理论,能量只能以一个作为普朗克常数的整倍数的量子形式出现,这同样意味着,如果能量的整体数量有限,那么能量只能采取有限数量的状态。这只是导致万物永恒复返论证的必要前提中的两个,但它们清楚揭示了那种形而上学的理性基础。

其次,尼采发展了一种权力意志形而上学(Sorgner 1999,页34-58),这种形而上学类似于达尔文的人类学,也非常具有生物学的性质,因而对倾向科学精神的人来说具有吸引力。之所以说它是生物学的,因为尼采认为世界由许多有机体组成。这些有机体就是权力意志,因此,它们都按照自己认为对它们最好的方式来行动和发展。因此,在尼采看来,人类的种系发生过程也同样建立在对权力的追求之上。大体上说,该理论的作用非常类似于达尔文进化论的作用,二者的差别仅仅在于:按照达尔文的观点,基本的冲动是保存的冲动,而尼采则认为,基本的冲动是权力意志。

最后,尼采希望成为某种文化的奠基者,以便未来千年能以他的名义“发出其最庄严的誓言“(Sorgner 1999,页124)。所有这些性质同样与《悲剧的诞生》中的“苏格拉底”概念一致,因为无论对苏格拉底来说,还是对尼采来说,最重要的根本行动就在于,运用他们的理性能力和知性能力去确立他们的世界观;他们最后得出的理论都可以说是科学的世界观;第三,两个人都被假定为一种文化的奠基者。

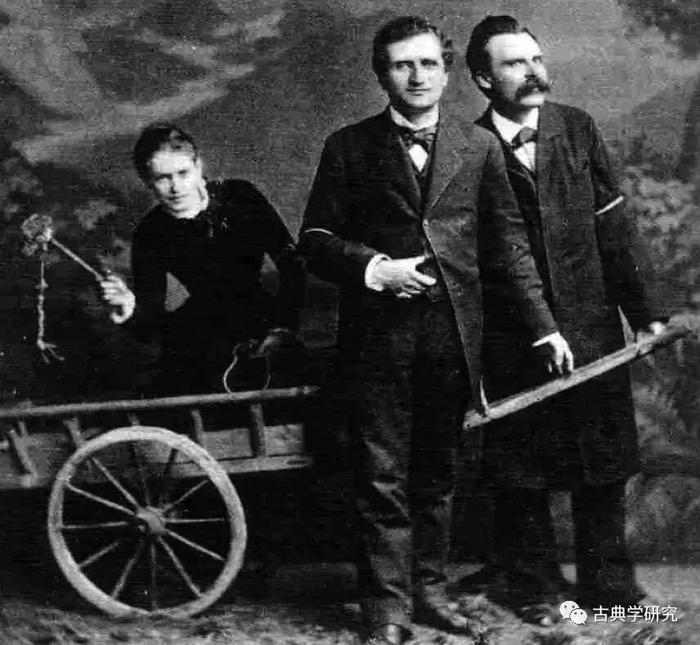

莎乐美、保尔·里和尼采

上述关于“创作音乐的苏格拉底”概念与尼采成熟时期哲学之间的比较清楚表明,“创作音乐的苏格拉底”概念堪称尼采成熟时期的最好概括。正如我们现在可以认识到的,“创作音乐的苏格拉底”概念与成熟时期尼采哲学在所有基本点上确实彼此呼应。

此外,我或许已经显明,无论在早期,还是在晚期,尼采都对科学有相当高评价,对此,传统的尼采研究者一直都没有予以足够认识。在《悲剧的诞生》中,尼采确实攻击了苏格拉底,谴责苏格拉底杀死悲剧,但这并不意味着尼采不尊重理性和知性的能力,或不尊重所有科学类型人,而只意味着尼采反对下述宣称:人可以通过利用理性获得美德,美德又使人能够在一个超越的世界里获得一种美好的生活。根据尼采本人的狄俄尼索斯真理,这种彼世取向设定的彼世生活并不存在,而且也会导致人们不再努力在此世过一种美好的生活。不过,尼采确实也承认理性的力量和价值,因此他才会表示希望了解,“创作音乐的苏格拉底”是否可以成为接下来的欧洲文化的奠基者。在他成熟时期的哲学中,我们甚至可以更明显地看到,尼采提倡科学,为了自己的目的而利用科学。我们不仅在尼采的生物学的、理性的形而上学中可以看到这一点。据莎乐美说,尼采甚至想过去巴黎研究物理学,以便科学地证明万物的永恒复返(Sorgner 1999,页135)。因此,可以清楚地看到,无论早期尼采还是成熟时期尼采,都比尼采研究者们通常认为的更敬重科学。

- 01 违规停车 亚太空间合作组织秘书长余琦就不当言行致歉

- 02 牛弹琴:菲律宾的这次冒险,五个值得注意的细节

- 03 北京一外交号牌车辆因停车引发纠纷 警方通报

- 04 冷藏车载8人窒息身亡背后:农闲时挤车打零工的大龄女工

- 05 价值3万元:一两轮电动车因“颜值高”4天内被盗3次

图片新闻

南方多地防汛救灾

南方多地防汛救灾

奥运圣火水下传递

奥运圣火水下传递

全球多地炙烤模式

全球多地炙烤模式

上千米高空!女兵乘运20演练跳伞

上千米高空!女兵乘运20演练跳伞

广东梅州多地被淹

广东梅州多地被淹

城管与商贩发生冲突

城管与商贩发生冲突

韩国如何用喇叭攻击朝鲜

韩国如何用喇叭攻击朝鲜

医大教师因救人迟到受处分

医大教师因救人迟到受处分

新媒体实验室

-

朋友圈47%的内容在炫耀

朋友圈47%的内容在炫耀

-

近300起杀妻案如何判罚

近300起杀妻案如何判罚

-

谈恋爱反降低生活质量?

谈恋爱反降低生活质量?

-

全国最能吃的省市竟是它

全国最能吃的省市竟是它

-

性犯罪者再犯几率达12.8%

性犯罪者再犯几率达12.8%

举报邮箱:jubao@vip.sina.com

Copyright © 1996-2024 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有