宋代是中国思想史发生剧烈变动的一个时期。自魏晋南北朝以来出现的三教并立、经学危机,唐儒前贤的探索,民族政权并立引起的战乱频繁、社会动荡、统治危机,一系列的或新或旧的元素最终促使了由外王转向内圣的,以天下为己任的“宋学”的形成。

先秦时代,与法家、纵横家相比,儒家之士主张“以道义为己任”,实现寻求知识的“志于道”理想,归根结底追求的是个人层面上道德修养。

把道义视为人生第一要义是先儒之士的共同特质,此后,汉末党锢领袖李膺,史言其“欲以天下风教是非为己任”,陈蕃“有澄清天下之志”,到北宋,范仲淹起而倡士当“以天下为己任”,“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”,这种理想主义的宣言实现了对个人层面上“以道义为己任”的超越。

一、书院:“以天下为己任”的教育宗旨

1、宋代书院的发展

书院的出现,要追溯到唐代,书院在宋代的兴盛,要归功于科举,而科举在宋代的迅猛发展,则是国策的要求。

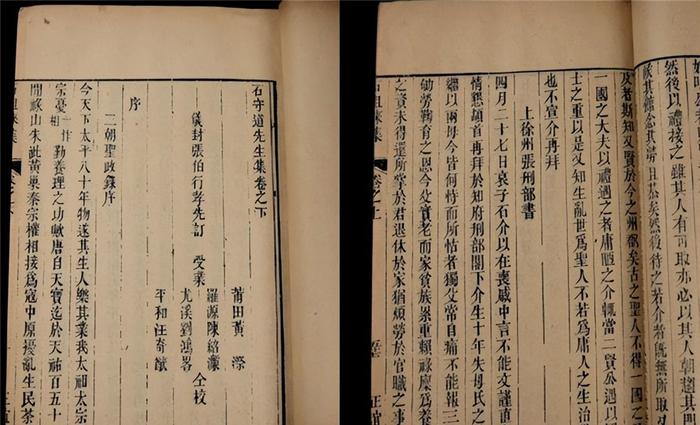

有的典籍记载:“书院之名,起于唐玄宗时,丽正书院、集贤书院,皆建于朝省”。作为朝廷的职能机构,丽正书院、集贤书院主要职责是收集和编纂经典书籍,出版图书,探讨国家重要活动礼仪等相关事宜,负责皇帝侍读侍讲。

在玄宗一朝前后时期,陆续出现了一些散落于民间的私人书院。宋代书院总数达到七百多所,是唐、五代时期的十倍以上。在中国古代书院发展史上,宋代是承前启后的重要时期。

宋太祖于960年发动陈桥兵变建立北宋,此后近二十年时间里,宋代连年用兵,耗费了大量财力,因此宋代财政对于官学教育系统投入严重不足,出现了中央官学不振、地方文化教育瘫痪的局面。为了促进民间办学,北宋政府大力支持民间兴办书院。

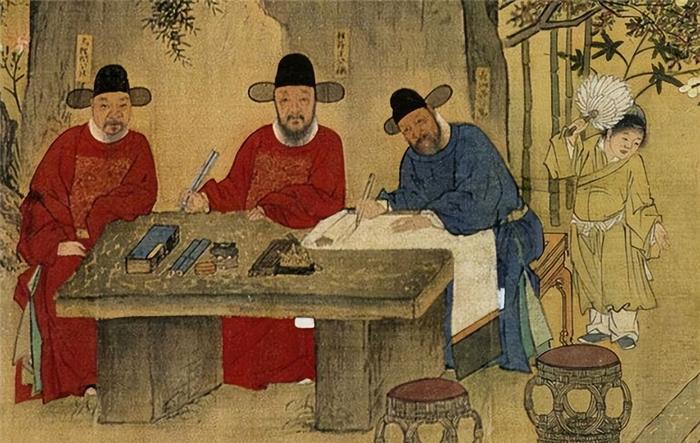

宋有祖宗之法曰:不杀士大夫与言事之人。这样,北宋读书人获得了空前的言论自由,自由的言论环境、独立的治学精神,加之书院远离喧嚣的环境,使得书院里研究、讲学、求学的知识精英和士子们能够有一种清高脱俗的雅致。书院蓬勃发展起来。

北宋中期以后,国家实力和财政能力都使得统治者将官学的发展提升日程,开展了三次比较大的兴办官学运动。

这对于北宋初期蓬勃发展起来,但是还不算很健全、很完善的书院来说,考验十分严峻,有的民间书院不得不停办。因此这一时期还比较兴盛的书院往往要转型,突出多样的特色以与官学互补。

私人书院最吸引人的地方在哪里?莫过于其独立之精神,自由之思想。传世的几个大书院也正是因为有当世大儒坐镇。诸如欧阳修、范仲淹、二程等人积极参与到书院的创办、讲学中,使宋代民间兴起数个思想和学术重镇。

宋代是理学形成的重要时期,书院和理学相互推动,都以恢复传统为出发点,实则面对当下社会,发扬传统开创新义。换言之,书院一定程度上孕育了理学思想,在教学中传播、实践着“以天下为己任”的理念。

2、宋代书院“以天下为己任”的思想教育

以天下为己任的概念,如果溯源,当然是孔孟之道所涉及的士子兼济天下云云,所谓读书人之责无旁贷,然而,要深究北宋书院以此为教育理念的脉络,一气推脱到“理学发展”这种宏观概念上当然是一种思维的懒惰。

孙复是北宋初期创立书院的先驱,同时,也是北宋理学发展的先驱,被誉为“宋初三先生”之一。他创立了泰山书院,并以南北朝时期的士大夫孔休源为榜样,教育在泰山书院学习的士子要像孔休源一样不仅有崇高的道德风范、还能够熟练处理政务,也就是经世而致用。

孙复提出,书院教育中倡导“以天下为己任”,所谓“长世御俗,宣教化之大本也”。也因此,泰山书院广纳天下贤才,有教无类,桃李满园,开启了宋代书院“以天下为己任”的教育理念之先河。

此后,岳麓书院、石鼓书院、白鹿洞书院等,祭酒或受教于孙复,或侵淫于宦途,他们将“以天下为己任”的宗旨越发发扬光大。

在书院教育中,“以天下为己任”主要指向两个标准。其一是“内圣”,修身,追求个人修养个人道德的美好,其二是“外王”,肩负起治国平天下的责任,建立读书人的功业。

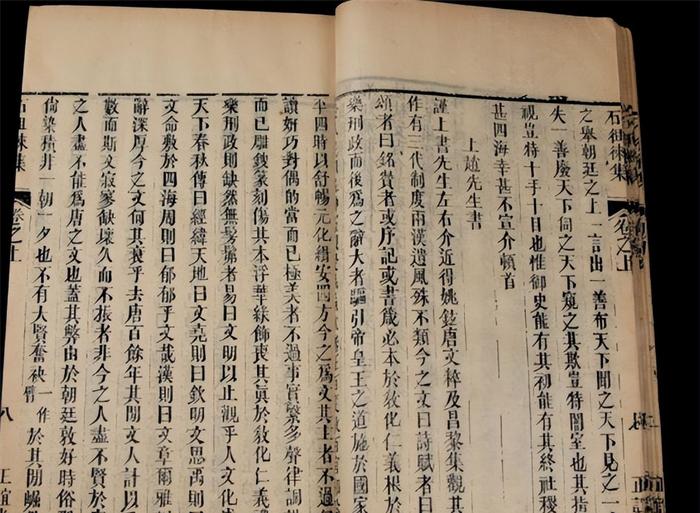

所谓内圣。以往以科举为导向的官学教育,不免有功利之嫌,朱熹评论说,时人为参加科举而读书,“以钓声名、干利禄而已。是以天下之书愈多而理愈昧,学者之事愈勤而心愈放,词章愈丽,议论愈高,而其德业事功之实,愈无以逮乎古人。”

书院尽管是官学的有力补充,却相对更为理想化,更加重视学术性、思想性。对于士子的道德要求也更为看重,倡导德才兼备,修己达人。

所谓外王。范仲淹写《南京书院学规》说“登斯缀者,不负国家之乐育,不孤师门之礼教,不忘朋簪之善导。……抑又使天下庠序,视此而兴,济济群髦,咸底于道,则皇家三五之风,步武可到,戚门之光,亦无穷已。”

即便书院有游离于现实政治的一面,但由于封建皇权及书院发展的种种限制,其行为规范、治学宗旨等终究与政治道德紧密结合,更为关注“学而优则仕”及随之要面对的“家国天下”。

二、理学:“以天下为己任”的伦理精神

1、理学对“以天下为己任”的阐述

首先还要多说一句理学是什么。理学,或说宋学,是唐宋儒家子弟的最终思想成果。它以“理”为核心,借鉴佛道,形成了儒家更为深入的,思辨的思想体系和哲学。

在个人、社会等现实层面,它要求士人修齐治平,道德上提升素养,思想上接续先秦道统阐发新意,实践中传道而济民。

理学家们深受“以天下为己任”的教育理念影响,从本体论角度阐述了自然、人性、道德、社会、格物、致知、修身、齐家、治国、平天下等儒家概念。

理学五子中,周敦颐创造性地从宇宙本体论的角度进行论述,按照八条目的基本思路,探讨儒家伦理道德和治国方略的内在联系,又说“圣人在上,以仁育万物,以义正万民。……天地圣人,其道一也。故天下之众,本在一人。”

得出“天下之本在君,君之道在心,心之术在仁义”的结论,阐述了君主修身的重要性。而君主,是人伦纲常的起点、至尊,因而这实际也就是将天道、地道和人道统一起来,以理学阐述治理天下,处理现实政治的理想法则。

在此基础上,二程提出“理”作为儒家学说的最高范畴:“性即是理,……君臣父子之间皆是理……治天下国家,必本诸身。其身不正,而能治天下国家者,无之。”这就将原本纯学术的、思想的理学与“内圣外王”、“以天下为己任”的政治伦理相联系,将政治伦理的“人道”也纳入“天理”的阐述中去。

理学从国家的长治久安出发,提出了对士大夫群体的政治理论在伦理道德和政治原则等方面的解释、要求,并最终完成了社会秩序的重建。

2、理学对“以天下为己任”的要求

理学中的“以天下为己任”,对内是对士子思想道德、政治水平、责任抱负的要求,这里不再赘述。而对外,则是要求君臣共治。

君臣同治天下,是君与臣双方互动的过程。君要选贤任能,重视人才的作用,“人才不足,虽有良法,无与行之矣。”然则如何求贤呢?

按程颐的解释:九五,尊居君位,而下求贤才,以至高而求至下,犹以杞叶而包瓜,能自降如此;又其内蕴中正之德,充实章美,人君如是,则无有不遇所求者也。因而要心怀诚意去求。

臣要有心怀天下的胸襟,为治理国家而奉献。程颐曾批评当时的学风,说:“今之学者有三弊:一溺于文章,二牵于训诂,三惑于异端。”认为“读书将以穷理,将以致用也。今或滞心于章句之末,则无所用也。此学者之大患也。”这种蓬勃的,学以致用的学风,向来是在学问兴起之初才得以一见的了。

有鉴于理学为“以天下为己任”的阐述、发展提供了理论基础,理学的理论基础,书院的教育培养,士大夫的政治实践是密不可分相辅相成的。因此,此时言不尽意之处,当求诸篇中各处。

三、士大夫:“以天下为己任”的群体认同

1、群体认同的出现

一般认为,“以天下为己任”出自“士不可以不弘毅,任重而道远。仁以为己任,不亦重乎?死而后已,不亦远乎?”毕竟虽说先秦儒家追寻的是“道”,但宋学自诩抛弃汉学直追先秦道统,在此基础上阐发了新意。

有宋一代,士大夫“以天下为己任”的锚点起初是对前代的忧患。宋代士大夫对于道德秩序和道德理想的强调,产生于对唐末五代世衰道降、道德生活乱象丛生教训的总结之中。

他们悲叹“五代,干戈贼乱之世也,礼乐崩坏,三纲五常之道绝,而先王之制度文章扫地而尽于是矣!”因而试图通过自己的道德价值追求和行为实践去影响社会的道德风气,建构理想化的政治伦理秩序,开出立于内圣基础上的外王事业。

客观上,士大夫“以天下为己任”的基础是皇帝“与士大夫共天下”。宋初统治者吸取唐末五代的历史教训,不仅确立了重文抑武的立国方略,而且在儒、道、佛诸家的比较中选择以儒治国的路径,渴望能够建立稳定有序的政治秩序和伦理文明。

宋太祖赵匡胤提出“王者虽以武功克定,终须用文德致治”,进而推崇儒家宣传的伦理道德,力图通过弘扬儒家伦理道德来整顿吏治,建构长治久安的社会秩序。

统治者以“文德致治”治国方略的确定以及“不杀言官”等制度的建立,极大地调动了士大夫阶层参与政治生活和社会生活的积极性,使他们逐步“有志于天下”。

和“与士大夫共天下”相配合的除了宋代祖宗之法,还有宋初大胆启用文吏以及科举考试对人才的选拔机制。科举制在宋代获得迅速发展,中国正式步入科举社会,形成文官政治。

大量士子接受相同的儒家正统教育,经历相同的关乎人生的选官过程,怀抱相同的理想目的,这样,科举制一方面将朝堂与士林联系起来,另一方面构成了这两种人的群体认同的一部分。

“士”经过选拔成为“大夫”,选拔标准在于“修齐治平”的理想和“以天下为己任”的现实关怀。

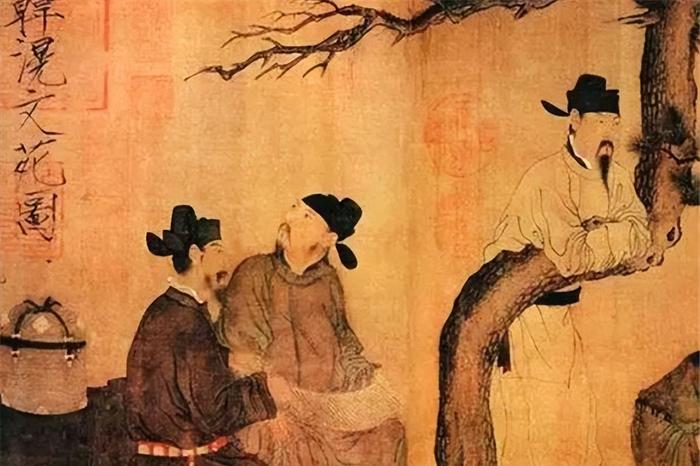

孙复之后,提出“以天下为己任”的关键人物是范仲淹。史称,范仲淹“每感激论天下事,奋不顾身,一时士大夫矫厉尚风节,自仲淹倡之”。影响了一代士风,开启了宋代士大夫新的精神风貌和道德价值追求。

后,欧阳修在《相州昼锦堂记》中指出,惟德被生民而功施社稷,勒之金石,播之声诗,以耀后世而垂无穷,此公之志,而士亦以此望于公也。这虽然是称赞韩琦的话,实际包含了欧翁自己的价值追求,为“以天下为己任”增添了新的养分。

苏轼评价说,“自欧阳子出,天下争自濯磨,以通经学古为高,以救时行道为贤,以犯颜纳说为忠。”固有主观上的美化,不妨作为其时士风变化的佐证。王安石著有《杨墨》一文,其中提出:“墨子者……方以天下为己任。”

王安石变法影响固深远,而邵伯温作为洛党的代表虽则对王安石变法颇多批评,但却提到王安石变法“以经纶天下为己任”,肯定王安石变法源出于“以天下为己任”的伦理价值追求和经国济民的伦理志向。

两宋三百年间,“以天下为己任”的群体认同不断得到强化,并在“与士大夫共天下”中得到充分的实践。

2、群体认同的表现

首先,他们提出“以天下为天下”,即“天下事当与天下共之,非人主所可得失也。”这近乎是一种革命性的突破。当然,这与明末黄宗羲等人的想法还是有差距的。

如同万民伞上写的是士绅名姓,“天下人”的概念也仅限于“天下读书人”,尽管如此,“以天下为天下”的提出仍然彰显了一种士大夫强烈的政治主体参与意识。

他们是宋代的士人,摆脱了古典社会而迈入近世,他们是白衣卿相,是小地主阶级,他们要构建自己的统治秩序,形成自己的规则,“以天下为天下”的诉求理所固然。

其次,他们追求“致君尧舜上,再使风俗淳”,宋代士大夫继承和强化了杜甫的观念,并最终成为宋代士大夫“以天下为己任”精神的基本内核。

甚至说,他们渴望回归三代之政。如同汉学发展到顶峰时王莽应运而生一样,两宋时期士大夫同样渴望重建三代之政,进入理想化的社会。

最后,他们提倡“不以物喜,不以己悲”。内在联系是,“以天下为己任”的伦理精神无论是内向性的提升亦或是外向性的扩展都离不开个体主体的道德依持和价值拱立,它需要“不以物喜,不以己悲”的自我政治道德修养及其由此所形成的精神境界。

有时难免是毁誉萦于心,充满了自我牺牲的意味。

四、小结

“以天下为己任”的呼吁源远流长,早在先秦时就已经发芽,到两宋,面对崭新的时局,新兴阶级更深入地阐述了“以天下为己任”的概念,并贯彻执行。

以天下为己任由理学家正式提出,理学的发展为此提供了丰富的理论支持,书院的繁荣为其教育、传播提供广阔平台,而“进退从容”、“用舍由时”的士大夫又将这一观念融入有宋三百年政治实践中去,使得“以天下为己任”越发影响深远。

- 01 女排世联赛中国3-0波兰 9胜3负排名第4晋级总决赛

- 02 G7晚宴意大利总理梅洛尼的眼神,感觉能杀死马克龙

- 03 周末重磅!央行放利好,证监会重磅预告!国资委、工信部出手……影响一周市场的十大消息(新股+点评)

- 04 吴英杰被查:长期在西藏工作,曾任西藏自治区党委书记

- 05 中国女排世联赛分站赛第4收官 总决赛与日本争4强

图片新闻

印度多地发生火灾

印度多地发生火灾

动物界“奶爸”

动物界“奶爸”

晚霞与彩虹相遇

晚霞与彩虹相遇

上千米高空!女兵乘运20演练跳伞

上千米高空!女兵乘运20演练跳伞

凯特王妃公开露面

凯特王妃公开露面

加沙难民自称像行尸走肉

加沙难民自称像行尸走肉

地铁被诬偷拍案男子将带货

地铁被诬偷拍案男子将带货

邻居讲述“天才少女”姜萍

邻居讲述“天才少女”姜萍

新媒体实验室

-

朋友圈47%的内容在炫耀

朋友圈47%的内容在炫耀

-

近300起杀妻案如何判罚

近300起杀妻案如何判罚

-

谈恋爱反降低生活质量?

谈恋爱反降低生活质量?

-

全国最能吃的省市竟是它

全国最能吃的省市竟是它

-

性犯罪者再犯几率达12.8%

性犯罪者再犯几率达12.8%

举报邮箱:jubao@vip.sina.com

Copyright © 1996-2024 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有