说起“人口”这俩字儿,那可真是谁都不陌生。仔细想来时间过得可真快,实施全面二孩政策,居然就已经是2016年元旦的事儿了,一转眼,三胎政策也放开了。

最近,广东将实行全口径生育登记制度,民众生育子女不需要再审批,并将优化流程等措施,方便民众。消息一出,好像也没有激起广大群众的生育热情。

百姓心里愁啊,愁奶粉钱,愁鸡娃,愁学区房;国家也很愁,愁人口负增长,愁老龄化加剧,愁越来越高的社会抚养比。

每到这个时候,有人就要拿独生子女政策出来说事儿,说要不是当年计划生育搞那么猛,那么严,现在人口至于下滑吗?然后又顺手把马寅初老先生给拉出来,争议一番。

马寅初是谁?就是当年那个最早写了本《新人口论》,然后提出了“计划生育”的提案的人。

《新人口论》发表于1957年。马老在这本书里指出,如果按照1953年人口普查得出的人口增长率,也就是千分之二十二,50年后,中国就又有26亿人。所以,他主张搞计划生育。

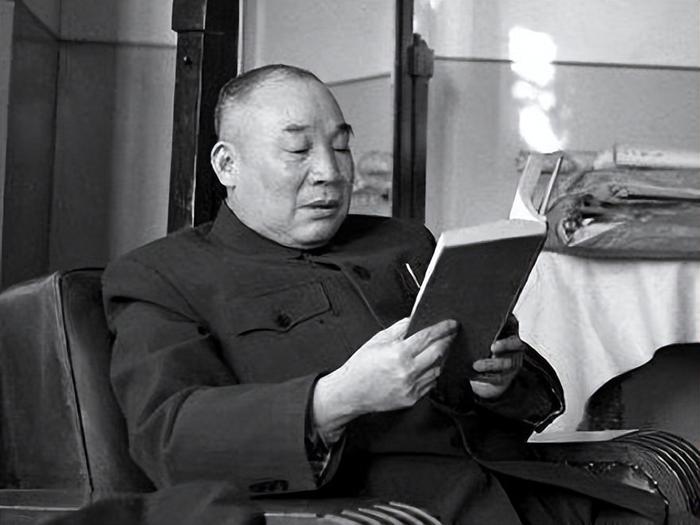

且不说马老这个主张对或不对,文ge到来后,马老就因为这个言论,在政治舞台和学术论坛上消失近20年,一直到1979年才得以平反。

当年主持平反工作的胡耀邦同志留下了这么句话:“批错一个人,增加几亿人。我们再也不要犯这样的错误了。”再后来,1982年,计划生育被制定成了国策。

如今的我们回过头看计划生育,心里可能五味杂陈。但是,如果站在今天的角度和现实环境,又来否定《新人口论》,那就又错了。

马老出生于1882年,这本书成书于1957年,和现在的时代背景、社会环境都是天差地别。放在当时的环境下,这本书是先进的、理智的,是符合时代需求的的,当然,它也是有历史局限性的。

特约撰稿人:LXJ,北京大学经济学院财政学系学士。

编辑|凉三 Lydia

字数:4465字

1.“新人口论”和马尔萨斯主义不一样

1798年,英国经济学家马尔萨斯发表了一本《人口论》,成了经济学史上的经典之作。

“人口论”说了什么呢?简单来说就是,繁衍的本能会让人口以几何级数增长,如果不加以控制,每25年就能增加一倍。但是,每个国家只有那么多土地。

根据经济学上的报酬递减规律,新增一个劳动力,新增的粮食产量是越来越少的。总的来看,粮食只能以算术级数增长。这么一来,用不了多长时间,人就会吃不饱饭,导致饥荒或者战争,使得人口迅速大幅减少,然后又是一个循环。

马尔萨斯认为,用间歇性的灾害来抑制人数,实在是太过残忍。为了避免这种情况出现,人们就应该自觉主动地进行避孕。

粗粗这么一比较,好像马寅初先生的《新人口论》和马尔萨斯的“人口论”没有什么太大的不同,都是认为人口增长过快而资源不足,也都是建议政府出台控制人口的政策,最多也就是时代和社会背景不同而已。

但是,马老严肃地摆明了立场:我的“新人口论”,和马尔萨斯主义不一样。怎么不一样呢?

马尔萨斯的人口论根本上是在说,工人普遍贫困是因为他们自己生的孩子太多,而不是受到了资本主义制度的剥削,是在替英国政府甩锅。但是“新人口论”绝对不会站在资产阶级的立场上,而是真正地站在人民的立场上,真心实意地发现,社会主义也有可能存在人口问题。人口的增长过快,会让人们的物质和文化需求得不到满足。

在马老写作这本书的年代,想让6.4亿人吃好穿好,那可不是一件简单的事情,不然就不会有粮票布票这种东西了,要是每年再生出1300万人,基础设施的建设就更加跟不上了,政府确实有心为大家提供更加先进的生活环境,但工业化速度却比不上人口增长的速度,更别提劳动时间还得匀一部分到抚养孩子上去。

再说说文化这方面,连全国人的物质需求尚且不能全部满足,文化需求自然难上加难,每年毕业的老师有多少、新建的幼儿园和图书馆又有多少?若真为子女长远计,就不该只知生不知养,对他们的生活条件不管不顾。

此外,马寅初先生还通过调查说明,过多的生育对女同志的威胁:一是她们的身体健康会受损,二是造成很高的缺勤率,也降低了她们的政治进取心。

综上所述,在当时的生产力下,想要维持小家庭的生活水平,应该对人口出生率进行一定的限制。从马老的论述中,我们可以看出,他是真正在了解人民的实际生活后才说出这一番话的。

从个人的角度,应该要控制生育,那么,对公家来说,控制生育又有什么好处呢?

2.控制人口不是目的,而是手段

在上世纪五六十年代,马老提出,社会主义中国当前的一个主要矛盾,就是消费和积累之间的矛盾。

当时,消费在国民收入中所占的比例已经比较高了。比方说,1956年国民收入接近900亿人民币,但其中用于消费的,高达79%,也就是说,全年只有八十多亿元能够用于下一年的经济建设,这笔钱还要分摊到制造业、农业、运输业这许许多多个行业中,这么一来,每个行业的发展又能有多少呢?

照这个趋势发展下去,再不限制生育率,消费过高的现象只会更加严重,那么全国范围内的工业化就会更加难以实现,社会主义建设的目标要到啥时候才能实现啊?

有人可能说,那把现有的消费减少一些、用作未来发展,行不行呢?不行。要是那样的话,人民生活水平可能停滞甚至倒退,迟早引发不满。这么一来,就是左右为难,到底该怎么做呢?答案只能是——控制人口。

既然没有办法大幅提高“积累”的比例,也没有办法快速提升“积累”的绝对额,为了解决僧多粥少的矛盾,就必须一边鼓励民众进行适当的避孕,一边促进生产力的发展。

到这里,我们可以看出,控制人口本身并不是最终目的。

马老提倡的政策,是让人口和资金保持相似的增长速度,让工人的劳动生产率和农民的劳动生产率成比例地提高,这样才能促进生活条件的提高和工农联盟的稳定。

那么,想要落实这样的要求,具体应该从哪几个维度去做?首当其冲的就是控制人口,这是重中之重;其次,在人口得到控制的前提下,重点关注轻工业的发展和科学技术的进步。

重视科技很好理解,我们现在说科学技术是第一生产力,几十年前有前瞻性的经济学家当然也能想明白这个道理。但是重视轻工业又是为了什么呢?

建国初期,毛主席说过:“现在我们能造什么?一辆汽车、一架飞机、一辆坦克、一辆拖拉机都不能造。”这句话的核心,就是要大力发展重工业。那么马老说要重视轻工业,不是和它矛盾了呢?其实并非如此。

本书所说的发展轻工业,不是将把它作为国家的支柱产业去发展,而是把它作为积累资金的工具和跳板。轻工业的特点是什么?投资少,相关设施容易建设,获利又多又快。所以,投资轻工业可以更有效地积累资金,然后国家就可以用这些资金来支持重工业。

总而言之,如果人人都无限制地生育,消费占国民收入的比例就会一直升高,投入到工业和科技研发的资金和原材料,就势必会减少,那还怎么实现国家的工业话呀?还怎么推进科学研究的高速发展呢。

所以,不管于公还是于私,都应该进行有计划的生育。

3.计划生育政策的“应当”与“不宜”

有了计划生育的理念,怎么实施就成了一个大难题。马老先提出一个观点,计划生育重在自主避孕,不提倡人工流产。人工流产既是对胎儿的不负责,又会损伤孕妇的身体,还会给医生增加不必要的工作压力,最重要的是,这会冲淡避孕的意义。

但是,我们中国自古就追求“多子多福”“四世同堂”。想要转变封建时代的宗嗣继承观念,没那么容易,必须由国家出面,要不就出台硬性规定,要不就加以引导。

马老认为,计划生育不同的措施,应该采取不同的方式。可以出台硬性规定的主要有两个方面:一个是定期进行人口普查,了解全国人口出生、婚姻、迁徙等等数据,从而可以动态地统计人口,及时调整人口政策。再一个,是修改婚姻法,提高法定结婚年龄,提倡晚婚。

比如有一户人家,20岁就结婚生子,另一家到25岁再婚育。那么等到第一代人100岁的时候,第一户人家里就要比第二户家里整整多出一辈。所以,结婚年龄只用往上调整几岁,从长远来看就能有显著的成效。

当然,马老也提出了一个政策预期和辅助宣传的问题,认为这些政策不能操之过急。为什么?如果贸然地传出消息要提高结婚年龄,不明就里的青年们可能怕自己的姻缘被影响到,争先恐后地去结婚,那不就适得其反了吗?所以,在硬性规定以外,还需要辅以舆论宣传。

宣传工作既能够对民众思想观念进行潜移默化的转变,又能对政策所不能涵盖到的部分加以引导。例如,在妇女心中,以生子为天职、以不育为耻辱,在父母心中,嫌弃儿媳不生育、重婚纳妾是理所当然。这些封建陈旧的观念不是一朝一夕所能改变的,也无法通过明令禁止来杜绝,只能依靠普遍的宣传。

如果宣传的效果不佳,修改婚姻法的力量也不够大,那么可能就要用到更严厉、更有效的行政力量,生两个孩子有奖,生三个有税,生四个收重税。这样一来,就更能保证一对夫妻最多生两个孩子。

4.一本薄书,半生浮沉

《新人口论》这本著作既指出了人口因素的重要性,又指出了人口和社会经济的其他方面要协调发展,绝非越多越好,或者越少越好。

它提出的主张是计划生育,但又不仅仅是计划生育,而是要控制人口总量和提高人口素质并重,更好地服务于经济社会的发展。

从学术的角度看,它观点鲜明、逻辑清晰、思路缜密、数据详实,从应用的角度看,它又站在了当时时代的前沿,针对民生经济提出了中肯的建议。那么,其中的理论究竟正不正确呢?时间给了我们答案。

很多学者批判《新人口论》,最常说的一句话就是“人有一张口、却有两只手”,认为每个人创造出来的生产资料,必然要比他消耗的生活资料多。但是这种说法却遭到了现实的“打脸”。

事实上,哪怕到了70年代,全民所有制工业部门每年吸收的劳动力还不到两百万个。如果当时不对人口加以控制,很多在城市找不到工作的适龄青年反而要回到农村去,这将会是社会劳动生产率的一种退步。

即便是在现在,二胎、三胎政策相继出台以后,马寅初先生的理论仍然有较强的参考价值。因为他当年强调的“有节制地生育”并不是只生一个,而是生两个,而且最好一男一女,男孩代替父亲,女孩代替母亲,保持人口结构的稳定。对照着今天,男女比例严重失衡的社会现实,同样可以看出书中理论的科学性和前瞻性。

但是几十年来,人们对于《新人口论》的批评和争论,早就远远超出了学术讨论的范围。

如今,人们因为开始反思独生子女政策,想着把被平反的马寅初先生给翻回去,安上一个“罪魁祸首”的名号。网上还有很多博眼球的文章,说马老提倡生一个孩子,自己可倒好,娶了两个老婆,生了八个孩子,嘴上一套行动一套,还害苦了全国老百姓。

像这样的话,真是为了博眼球没有下限。

其一,马老主张的是“两个有奖,三个有税”,可从来没说过只生一个孩子好。

其二,马老是1882年生人,等他写出《新人口论》、提出计划生育的时候,已经是1957年,是个75岁的老人家了。以孩子多来诟病他的学术主张,未免也有些太不搭调了。

其三,计划生育不是到了80年代以后才有,政策的制定也不能全归结到马老先生一人的头上。至于这个中的故事与本书无关,咱们也就不再多说了。

如果就学术探讨学术,《新人口论》里的这些观点无疑具有划时代的意义,值得每一位中国人口学研究者拜读。但,任何一种理论都是历史的产物,也有它的历史局限。

在上世纪五十年代,我国的人口问题主要体现在和资源供给之间的矛盾,那么今天,我们面临的人口问题,则要更加复杂得多。不知何时,会再有一位学者站出来,写下一本21世纪人口论。

路上读书:全球名校博士30分钟精读一本好书。