作者 | 周文君

来源 | 互联网前沿(ID:netqianyan)

隐私被泄露,危险的不只是明星

现在的隐私泄露问题,不再是“扒光你衣服”那么简单了,已经到了拿着放大镜扒细节的地步了!

“1元购买健康宝查询方式”、“2元70多位艺人健康宝照片”、“1元1000多位艺人身份证号”……近日,明星“代拍”行业里,出现了一项新型的健康宝照片买卖交易。

健康宝是北京市针对疫情防控推出的一个小程序,每个进入北京市的人都需要在上面登记相关的信息,明星也不例外。

这些人主要卖的,就是明星们在录入信息时人脸识别的照片,以及明星们的身份证信息。与此同时,如果被搜索的人做过核酸检测,还可以通过身份证号码,查到其核酸检测结果、检测机构与检测时间。

这一次的事件,让人细思极恐。疫情期间,大部分人在出省、出市时都登记了相关信息。也就是说,每一个人的信息都有可能被泄露,而之所以没有被泄露,只是因为普通人的信息价值不如明星。

如果说明星的隐私被扒光、被交易,你尚且可以事不关己高高挂起,那么,平头老百姓的隐私被泄露,或许足以让你感到后背发凉。

前段时间成都一个女孩确诊了新冠肺炎的女孩,随后,她的活动范围被官方详细地通报出来。这些信息本是为了提醒人们注意防范,但是当人们发现她一晚上出入4个酒吧之后,却引发了一场舆论风波。

有人指指点点,说哪有正经女孩子一晚去那么多酒吧,有人骂她毒王……

很快,她的姓名、身份证号码、家庭住址、私人照片全被泄露,刺激着网友那兴奋的神经。

无独有偶,最近,沈阳的一名阳性患者尹某也遭遇了信息泄露问题,而在信息泄露之后,就是无穷无尽的骚扰电话、短信恶语攻击……尹某及其家人表示,精神已经处于完全崩溃状态。

普通人的信息也可能被泄露,不要问丧钟为谁而鸣,丧钟就是为你而鸣!

你的隐私,究竟有什么用?

隐私信息被暴露,绝不仅是因为它能够满足人们的窥探欲,也不仅是提供一个“恶作剧”的渠道,更主要的原因,是隐私信息中藏着巨大的利益。

一句话,用你的隐私,割你的韭菜。

时下最流行的是什么?社交网络、短视频、头条新闻、购物软件等等。

相信很多人都发现了,在你熟悉软件之后,或者说在软件熟悉你之后,就会不停的向你推送你可能感兴趣的内容。

你的每一次浏览、每一次点赞、每一个页面的停留时长,都被记录在案,通过大数据分析和AI算法的学习,软件可以帮你定制推送内容,从而让你更加沉迷于该软件,继而变成平台忠实的消费者。

而这种利用隐私来牟利的方式,已经算得上温和了,大数据杀熟才是明晃晃地割韭菜。

近期,一篇名为《我被美团会员割了韭菜》的文章引发了热议。

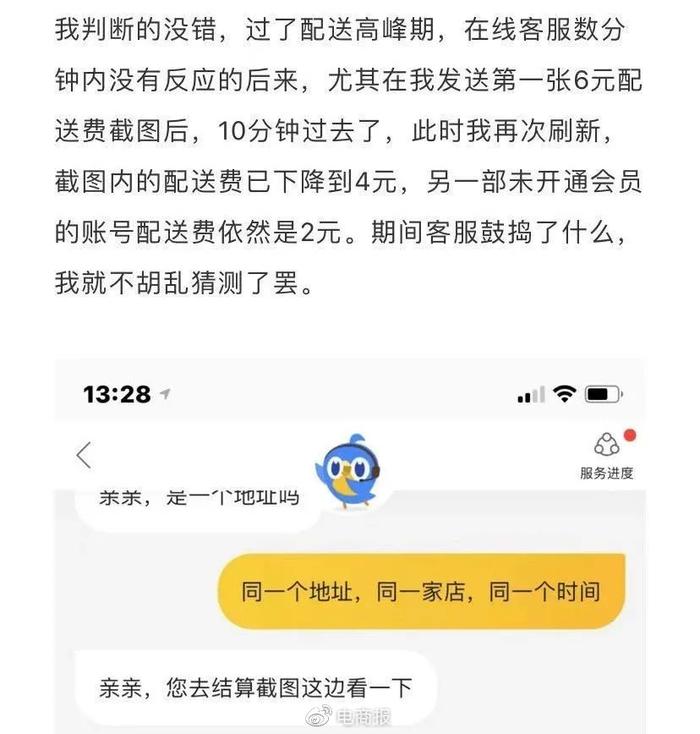

作者在开通某外卖平台的会员后,发现经常点餐的一家店铺的配送费从2元变成了4元,点餐高峰期甚至涨到了6元,而非会员账号配送费仅为2元。

大数据杀熟的运作逻辑,与精准推荐的运作逻辑差不多。

当你在外卖平台的活跃行为增多,你的每一次点餐、点餐的种类、下单时间都会被记录在案。

平台就会根据这些被记录的信息给每一个用户打上标签,例如标签A——湘菜;标签B——低消费人群;标签C——北京某高级小区。

针对标签A中的人群,平台可能会把湘菜的价格提得更高,因为就算价格高,他们同样会买。而针对标签C中的人群,平台也会悄悄把菜价和运费提高,因为他们可能不在乎这点钱。

如果说这些,只是平台游移在灰色地带的牟利行为,那么隐私贩卖就是彻底的暗网交易。

前段时间,一则“圆通内鬼致40万条个人信息泄露”的新闻冲上热搜。

具体来说,就是圆通的内部员工与不法分子勾结,将用户个人信息层层倒卖。而这些个人信息和电话,最后一般都会流到东南亚诈骗集团手上。

真可谓是,暗网之下,还有暗网!

隐私保护到底有多难?

隐私保护这个问题,已经是老生常谈了,但谈了这么久,还是没谈出个所以然,隐私依然在泄露。

首先,平台的自律意识严重不足。

我们所处的互联网世界,早已布满了窥探和记录隐私的“摄像头”,为了让用户接受这些“摄像头”的存在,平台还会以无法使用某些功能为要挟,隐私or便利?你只能选择一个。

某平台的CEO甚至称:中国人愿意拿隐私换效率。其实,这并不是人们愿意,而是不得不。

更过分的是,平台还会想尽一切办法来获取一些额外的信息,例如P图软件试图获取你的联系人列表,浏览器试图获取你的位置信息……

其次,很多人对于隐私保护问题并不重视。

回到隐私与便利之间的二选一问题,相信大部分人都会选择后者。

在他们的潜意识里,既然我获得了便利,以隐私为代价也没什么,他们丝毫没有意识到,平台的某些行为已经对自己造成了侵犯。

甚至于,很多人根本就没有隐私这个概念,注册各类账户时从来不看用户协议,疯狂点“同意”,只想把这些繁琐的步骤跳过。

最后,监管与惩戒手段缺乏威慑力。

近期,相关部门对于隐私泄露问题正在严抓,也通报下架了一系列侵权APP。但是这些还远远不够。

今年11月,Facebook就美国历史上规模最大的消费者隐私案达成和解,这笔高达6.5亿美元(约43亿元人民币)的和解金,估计能让Facebook消停一会儿了。

相关部门应加快建立隐私保护方面的标准文件,为社会各界提供一个权威的参考依据。除此之外,还应建立一个完善的行政监管和处罚机制。罚得越重,平台才知道痛。

然而,平台不会这么快“良心发现”,监管措施也不会那么快落实到位,目前来看,保护隐私,还是要靠自己多长个心眼。

财经自媒体联盟 更多自媒体作者

新浪财经头条意见反馈留言板

4000520066 欢迎批评指正

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有