《我不能悲伤地坐在你身旁》是先锋新 作家周朝的一部小说。故事由1998年在长江中下游爆发的特大洪水灾害为起始背景,通过大背景下的年轻男女的爱恨与追求,反映了中国年轻人在20世纪90年代的生存状态。

我不能悲伤地坐在你身旁(周朝所著小说)

我不能悲伤地坐在你身旁相关的文章

菊目,拉丁学名Asterales,为显花植物的一目,仅菊科 一科,是显花植物 最大的科。分部广布全世界,热带较少,草本,半灌木或灌木,稀乔木,有乳汁管和树脂道,最显著特点是头状花序,多为一至多年生草本,生长于温带和亚热带的向阳处,分布范围从北极到南极,从海岸到树木线以上的高山。

小编整理:《九阴真经》是一部由金庸原著,庸木著大众文学版书籍的经典武侠小说。这部小说以其独特的人物塑造和情节设计,以及引人入胜的武学秘籍“九阴真经”而广受读者喜爱。在《九阴真经》中,金庸以其独特的笔法,将各具特色的人物形象刻画得淋漓尽致。主人公陈家洛的才情与勇

鸡肉炒饭是一种食物,制作原料主要有鸡肉、米、盐等。焯蔬菜是尤其是绿叶蔬菜时,要在水开后加少许盐和油,蔬菜焯好后马上倒入凉水里冰一下。这样会使绿色蔬菜颜色更好看,味道也好吃。

斯图加特(德语:Stuttgart或译:斯图嘉特)位于德国西南部的巴登-符腾堡州中部内卡河谷地,靠近黑森林。不仅是该州的州首府,也是州级行政区及斯图加特地区首府和该州的第一大城市。同时也是该州的政治中心:巴符州议会、州政府,和众多的州政府机关部门均设在这里。由于其在经济、文化和行政方面的重要性,是德

拉斯维加斯(LasVegas)是美国内华达州最大的城市,也是座享有极高国际声誉的城市。拉斯维加斯建市于1905年5月15日,因位于内华达州的沙漠边缘、边境,所以拉斯维加斯全年高温。

东方科幻谷一所科幻的主题公园东方科幻谷是一所科幻的主题公园,由贵州双龙航空港产业投资有限公司和东方时代网络传媒股份有限公司下属子公司水木动画有限公司携手打造。园区占地500亩,位于贵州双龙航空港经济区,建成投用历时18个月。园区运用VR、AR、MR等技术整合传统的乐园游艺设备,打造出VR过山车、VR

尚可名片

这家伙太懒了,什么都没写!

拜拜,恋爱脑:完美关系的心理学秘密

看一眼- 脑动脉瘤

- 脑死亡

- 脑缺氧

- 周伯通

- 娜娜

- 被嫌弃的松子的一生

- 赵露思

- 马涛

- 明道大学

热点追踪

热门推荐

-

脑卒中

-

华南地区

-

孛儿只斤·忽必烈

-

海枣

-

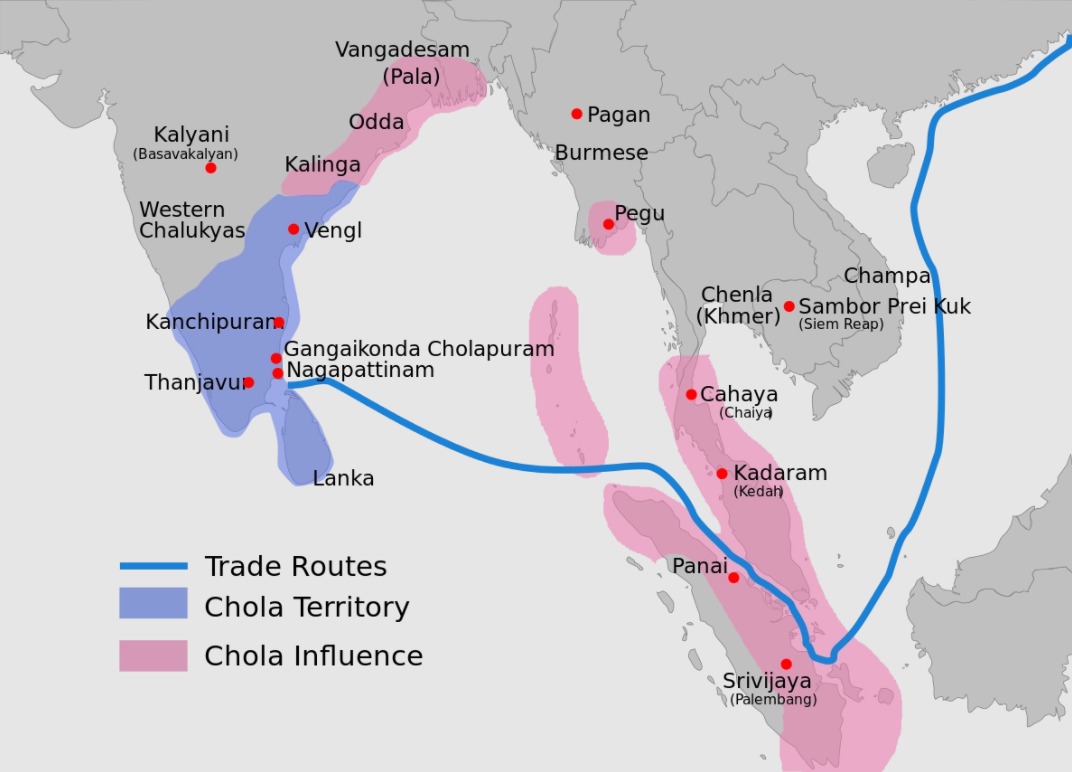

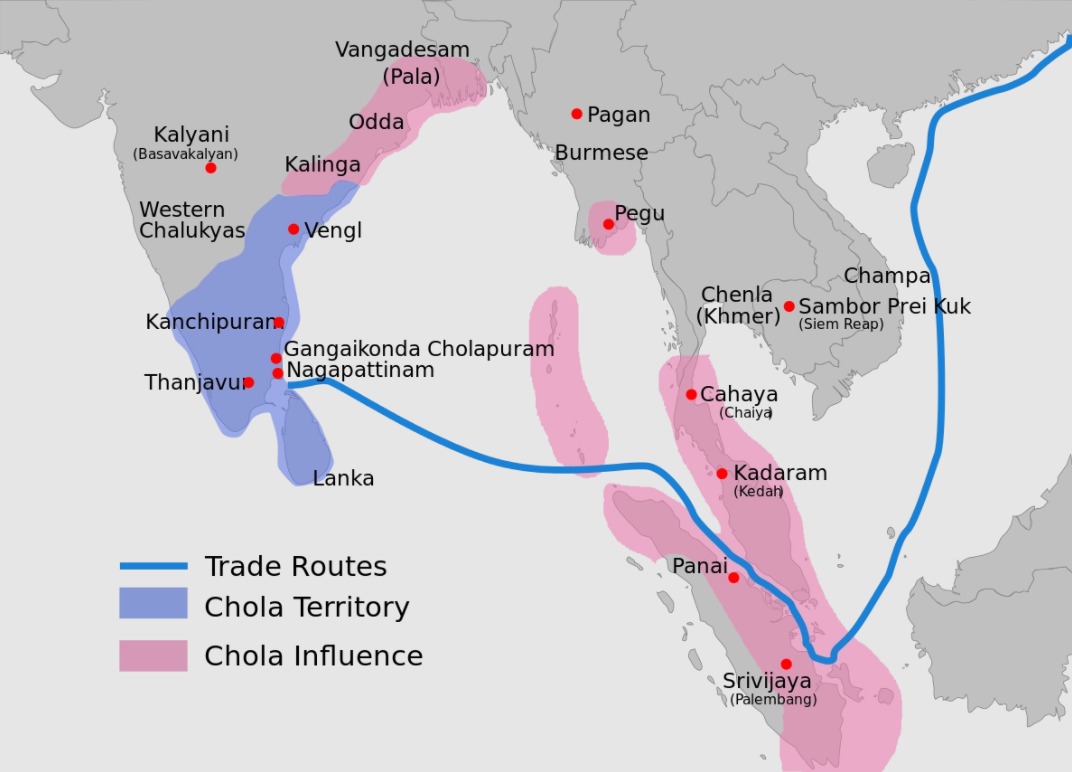

朱罗国

-

日德兰半岛

相关问答

-

你们小时候放牛吃过那些野果子?

-

人在国外往在国内的朋友卡上汇了五万美元但国内朋友取不出来咋办?

-

苹果新手机4800万像素和1200万像素,差别大不大?

-

竹签去哪找销路?

-

女儿没房子,真的找不到对象吗?

-

DOTA2 TI本子不额外充值,微肝各种活动能升大概多少级?