虽然说当代雕塑的“当代性”既包含着文化观念的改变,也包括艺术语言的自觉,但是,就后者来说,我们仍很难以线性的脉络去梳理、呈现当代雕塑的语言发展轨迹。

博仟 雕塑公司认为,当代雕塑在发展之初便面临着双重的文化语境与不同的艺术参照系,一个是本土的,一个是西方的。它们既不是简单的平行,也不是表象上的交织,更不是简单的对应。

所以,当我们在向西方学习时,“错位”与“误读”将不可避免。譬如,西方现代雕塑有着自身的线性发展轨迹,如表现主义——立体主义——超现实主义——“新达达”等,以及有时间、空间和地理意义上的艺术史情景,如罗丹雕塑与法国学院主义的联系,贾柯梅蒂30年代的创作与超现实主义的关联,劳申伯格与美国波普艺术的关系。

但是,在80年代当代雕塑的语言学转向的过程中,它们完全可以在同一个时间、空间和文化情景中被我们以“拿来主义”的方式加以使用,这样一来,对形式、风格进行艺术史情景的分析,以及文化与社会学的研究就容易被忽略。这也决定了当代雕塑在语言学转向的过程中,同时可以包含着前现代性、现代性、后现代性的因子。不仅如此,西方现代或后现代雕塑的形式背后,表征的是一种新的叙事方式和艺术观念,如立体主义风格对原始主义的推崇,超现实主义雕塑借助于梦与潜意识对“非线性叙事”的迷恋,以及波普雕塑所呈现出的“反形式”与“反艺术”的特质,等等。然而,在它们被当代雕塑家接受的过程中,这也就决定了中国当代雕塑基本的叙事方式并不是线性的、孤立的、纯粹的,相反是混杂而多元的。

尽管对西方现代和后现代雕塑存在着“想象”与“误读”,但对于80年代的中国当代雕塑家来说,语言学的转向仍然是他们最先要解决的问题。究其原委,一个是源于艺术语言或者说方法论的焦虑,毕竟,新中国建立以来,我们建构的是单一的写实语言+现实主义的体系,所以,即便从工具论的层面考虑,向西方学习都是极其关键的。另一个是新的语言会决定新的表述方式,而新的语言体系也会形成一个全新的表征系统,即通过语言与形式的革命带来文化的附加值,如此就可以解决当时雕塑家们面临的另一个问题,那就是文化身份的焦虑。

“新潮美术”后期,美术界曾流传这么一种说法,大意是说,我们用不到十年的时间就将西方的现代艺术几乎过了一遍。在这个过程中,囫囵吞枣似乎不可避免,但如果缺乏语言转向这个过程,90年代的雕塑创作就无法形成多元化的局面。

1992年9月18日,浙江美术学院画廊举办了“当代青年雕塑家邀请展”,这个展览的价值在于标志着年轻一代艺术家的崛起。虽然说80年代中国当代雕塑界已注重形式表达的当代性转换,但与当时的油画创作与观念艺术领域比较起来,雕塑在整个当代艺术领域仍然十分边缘,发展十分滞后。在“青年雕塑展”的评述文章中,孙振华的看法反映了当时批评界的普遍认识。他谈道,“中国雕塑的这种景况决定了它与绘画等姊妹艺术相比,在当代中国面临着双重的任务,它除了要与其他艺术种类一道追求自己的当代性之外,它还有‘补课’的任务,即获得自身的文化定位。这是因为雕塑作为一个重要的艺术门类,它在中国艺术史中缺乏应有的自身明晰性,它似乎糊里糊涂地被裹挟到了90年代的今天,从来就是被领着走到,而从来就没有牵着别人走过。”在后来为期两天的展览学术研讨会上,批评家讨论得最多的话题是:1、雕塑的民族化问题;2、什么是雕塑的特殊性,它有什么特质;3、当代雕塑应该有什么样的语言。可以看到,不管是当代雕塑的当代性,还是其语言特征,这些问题仍然没有超越语言学转向所关注的范畴,只不过,和80年代艺术家较为个人化的实践比较起来,对如何建构当代性的语言已成为了雕塑界的一种共识。

真正标志中国当代雕塑融入当代艺术文化情境的是中央美院画廊举办的“雕塑1994——中央美院雕塑五人展”。隋建国、傅中望、展望、张永见、姜杰这五位艺术家的作品不仅有强烈的当代文化诉求,而且其语言表述也非常个人化。对于当代雕塑后来的发展来说,这个展览首先触及到了雕塑与装置的边界问题。追溯西方现代雕塑的历史,大致有两条主线:一条是以罗丹为起点,到后来的马约尔、布朗库西、贾科梅蒂,再到60年代初的极少主义,这条线索非常清晰。它是从传统的学院雕塑、具像雕塑一步步走向抽象,走向形式,走向了媒介。另一个线索是从1917年杜尚的《泉》开始,到60年代初波普艺术家如沃霍尔、劳申伯格等大量的使用“现成品”,即“达达”到“新达达”。但是,这两条创作路径到60年代中期就殊途同归了。当“现成品”成为艺术创作最重要的手段时,雕塑与装置的边界就开始消除了。当然,罗丹的后期作品还引发了另一个新的问题,那就是基座——它被看作是雕塑和装置最重要的一个区别,也就是说,一旦罗丹将“基座”去掉,先前雕塑所具有的那种仪式感就消失了,或者说整个围绕基座所形成的视觉——观看机制就失效了,此后,雕塑直接与空间,而不是与基座发生关系。

在传统雕塑那里,艺术家靠的是技术、风格、造型来塑造一个对象,而这个对象是无法离开一个表象世界的,它不但无法离开这个视觉对象,而且是对它进行再现。这个创作过程对雕塑家也是有要求的,那就是传统意义上的“雕”和“塑”,一个是减,一个是加。从观看方式看,传统雕塑还有一个功能性的任务,它不能独立的存在,相反,它有可能和政治、宗教、装饰等有重要的关系。同时,它可能会跟建筑,绘画是一体的,跟特定的空间和场地也有直接的关联。19世纪以前,大部分雕塑都依附于建筑,同时对观看本身也会有相应的要求。比如现实的建筑中某一个部位本身有基座,但是,装置艺术从创作语言到它的方法论,到它的观看、欣赏都跟传统雕塑很不一样。一旦失去了“基座”,雕塑创作就直接跟媒介,跟空间(这个空间不是架上雕塑的空间,而是与观众观看的空间)发生了关系,同时,当“现成品”成为艺术家创作的主要手段时,这意味着传统雕塑的风格、技巧的观念开始失效,也意味着传统雕塑的具像表达的能力,以及围绕造型所形成的整个法则、传统都将面临失语。

在展望创作的《空灵、空——诱惑系列》中,现成品与超写实风格的雕塑首次有机的结合,而黄土、钢架,以及悬挂的穿着中山装的肢体,形成了一种独特的“剧场化”效应。隋建国的《地罣》系列用钢筋将大型的鹅卵石进行“捆扎”,而《记忆空间》则用大销钉将涂黑的破旧枕木销在一起,使其成为一个大型的构件。在作品的文化诉求上,它们似乎都有着共同的内核,是对记忆、对历史的拷问与反思,深沉、凝重的氛围让人无法回避现实对人的异化与束缚。事实上,在讨论雕塑与装置问题的背后,这个展览还反映出90年代中国当代雕塑语言学转向的另一个重要的方向,那就是对媒介“物性”的研究。这不仅体现在展望、隋建国的作品中,也体现在傅中望对榫卯、张永见对各种软性材料,以及姜杰对蜡制婴儿的使用上。

中国的当代雕塑家大多经历过从具象写实——抽象——形式——媒介转变的过程。然而,在不同的艺术家那里,他们对“物”的理解也是不同的。第一个层面是作为媒介的“物”。从雕塑创作的过程来说,艺术家对材料的重视主要是从媒介的质感入手的,也就是材料本身的肌理。当把这种材料的质感提取出来后,也包括具体的物,即现成品,就涉及到第二个层面的问题,即探讨“物”本身所负载的文化与社会属性。这里将涉及到另一个转换,就是从自然的物到社会学、文化学或者日常生活经验中的“物”的转变。应该看到,在2000以来的中国当代雕塑与装置领域的创作中,对“物”的使用,特别是挖掘“物”所负载的社会、政治、性别等文化属性方面,成为了一个瞩目现象。代表性的艺术家有施慧、宋冬、毛同强、谭勋、金石、梁硕等。一旦涉及到材料的使用,就自然关涉到艺术家的观念表述与材料如何结合的问题。尽管说展望的《空灵、空——诱惑系列》、隋建国的《地罣》并不是观念雕塑,但它们却有较强的观念化表达。不过,从普遍性意义上讲,当代雕塑向装置的转变,或者说“观念雕塑”创作的出现,还是90年代中后期的事情。

90年代中后期,随着“政治波普”与“玩世现实主义”在海外产生了影响,一种结合波普和裹挟着商业、消费文化的艺术潮流——艳俗艺术开始出现。在整个90年代的艺术格局中,“政治波普”与“艳俗艺术”代表了中国当代艺术的主流发展方向。而“波普”与“艳俗”的结合则出现了一种新的雕塑风格——艳俗雕塑,代表性的艺术家有刘建华、刘力国、陈文令,以及海外的罗氏兄弟等。大致来说,艳俗雕塑曾产生过两个浪潮,一个是90年代中后期,一个是2006年前后。这类作品有一个相似的特点,追求艳丽的色彩表达,那种类似于民间色彩中的“艳”和“俗”的两级色堂而皇之的成为了当代雕塑的新宠,加之部分作品使用了新型的“拷漆”工艺,使其在视觉的呈现上具有强烈的“艳俗”效果;在形态上,这类作品日趋多样化,不断的花样翻新。早期的艳俗雕塑主要追求戏拟与反讽,而2006年以后的作品强调得更多的却是与消费社会和文化工业的联系,同时,后者还出现过两个变体:一个是艳俗风格与卡通造型的结合;一个是艳俗雕塑的符号化。总体来说,大部分艳俗雕塑缺乏文化的主体性,它们的存在主要是迎合艺术市场的需要,而且为媚俗的审美趣味在当代艺术界的流行起到了推波助澜的作用。

与80年代注重文化现代性的建设与“形式革命”有着较大的差异,以1993年“威尼斯双年展”与1994年“圣保罗双年展”为标志,表明中国的当代艺术已逐渐卷入全球化的浪潮中。但是,在雕塑领域,除了极少数雕塑家对全球化背景下,中国雕塑的文化主体意识与文化身份保持着敏感外,大部分雕塑家并没有涉及这方面的话题。一个值得注意的现象是,90年代末期,中国在海外的艺术家如徐冰、蔡国强、黄永砯、谷文达等掀起了一股新的创作浪潮,那就是立足于全球化的语境与多元文化的立场,用一种国际化的当代语言(主要是装置与多媒体)来转译、重构自身的“中国经验”。中国海外军团的异军突起,不仅扩大了中国当代艺术的国际影响力,也对国内的艺术创作产生了良好的推动作用。从某种意义上讲,这批艺术家的成功,强化了作品对文化主体性的塑造。事实上,就当代雕塑的语言学转向的情况来看,到了90年代后期,也就是第三个阶段,这个过程已基本完成。

差不多同时,一批更为年轻的雕塑家开始闪亮登场,而他们的作品也为雕塑界带来了新的艺术风格。焦兴涛的作品立足于对后工业时代的机械废品——铜、铁等材料做形式上的转换,并用它们来表现传统人物。在他的《才子》、《佳人》、《门神》等作品中,这些具有东方文化意蕴的古代人物形象在材料、构造、语言、观念上被赋予了当代性。史金淞的《莲说》系列同样是利用废旧金属所做的形式转换,但他的作品更多的是对传统文化的审视,流露出一种感伤与悲悯的情绪。从形态与风格上讲,90年代出现的解构雕塑主要还是受到了西方后现代艺术的影响。但是,与其说解构主义是一种风格,毋宁说是一种文化态度,即艺术家对历史、传统、现实予以重新的拷问,即便部分作品潜藏着无奈、调侃,甚至是反讽的情绪。而且,充满悖论的是,大部分解构主义风格的作品都隐含着一种结构主义的形式特征。

在90年代后期都市化题材的创作脉络中,李占洋、于凡等艺术家的作品具有一定的代表性。在早期的《丽都》与《人间万象》系列中,李占洋用一种框式的场景,艳俗化的色彩,夸张的造型,戏剧化的情节来表达当代都市人的日常生活状态。然而,在这些看似荒唐、陌生化的场景里,悄无声息流露出的是艺术家对都市人现实生活的关注,以及对都市人格的深度心理描写:那些扭打、奔走、争吵、拥抱的人们标识着不同的情感冲突,那些充血般的肢体和异样的表情背后暗示着欲望的释放,而那些美容美发之类的符号则散发出情色般的勾引……李占洋的作品发端于波普雕塑,但日常化、平民化、草根化的审美气质却赋予作品浓郁的本土文化特征。于凡的作品同样是对当代都市日常生活的表现,针对的依然是世俗生活与文化消费的情景,艺术家在为作品注入淡淡的幽默和调侃的同时,强化了作品的风格化特征。应指出的是,伴随着90年代初中国社会的转型,以及不可扭转的都市化进程,都市题材已成为当代雕塑重要的组成部分。同样,90年代中后期的“艳俗雕塑”与2003年后兴起的“卡通雕塑”均与其有着一定的联系。

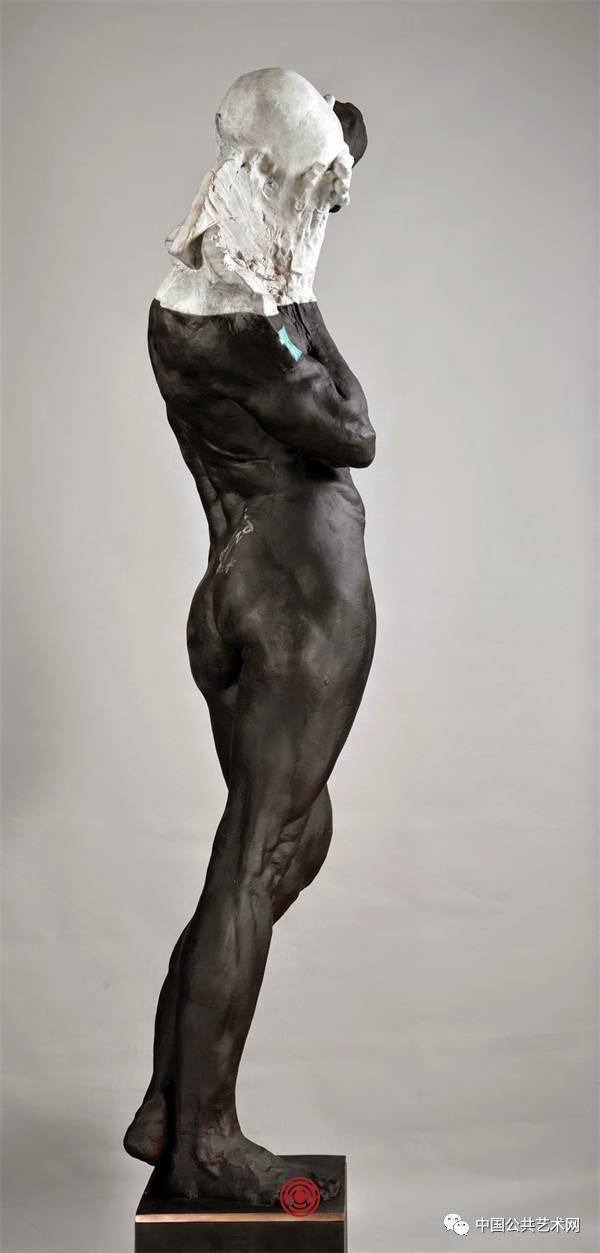

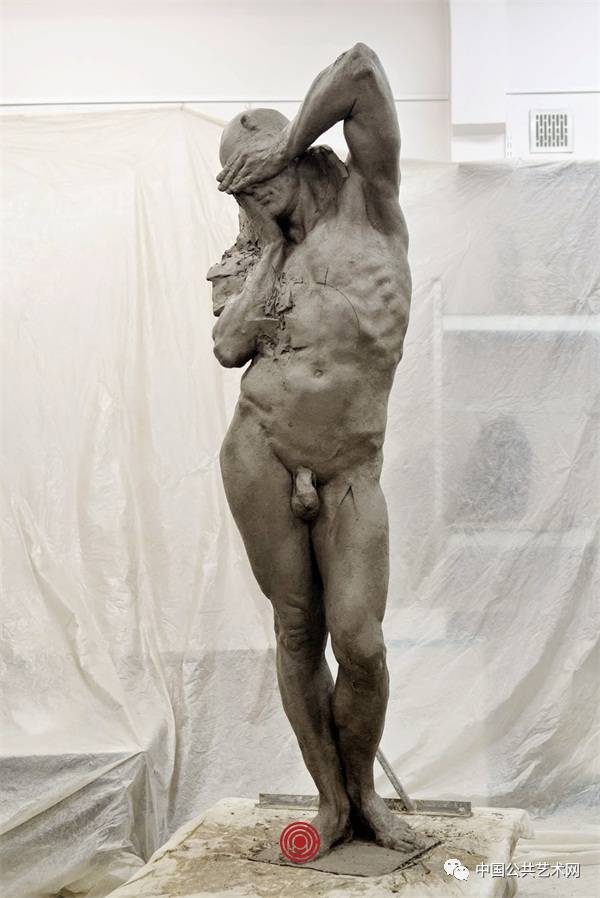

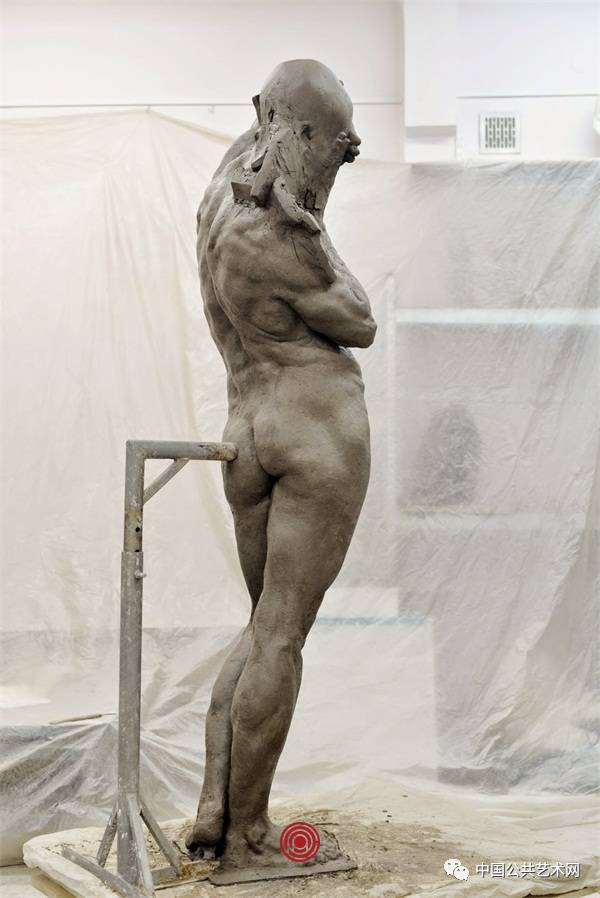

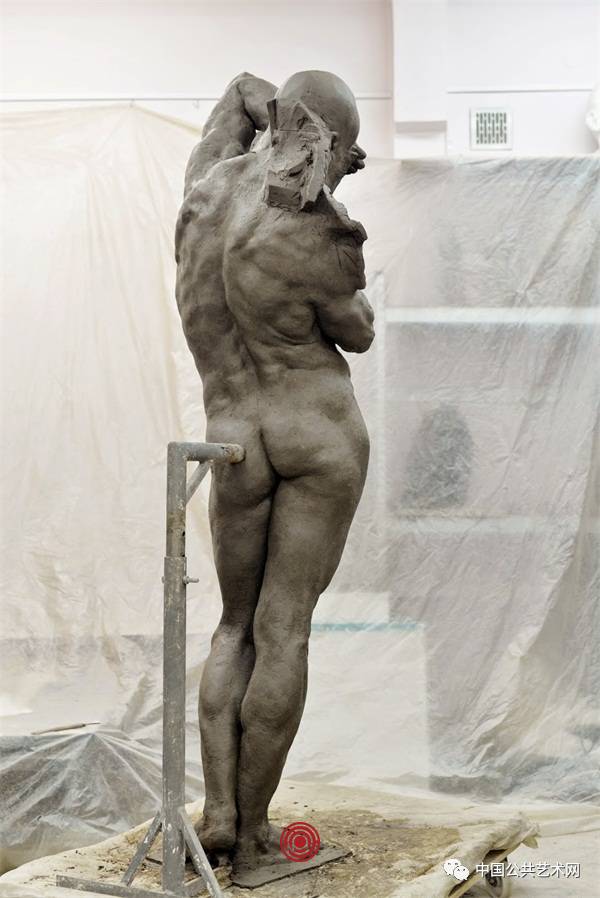

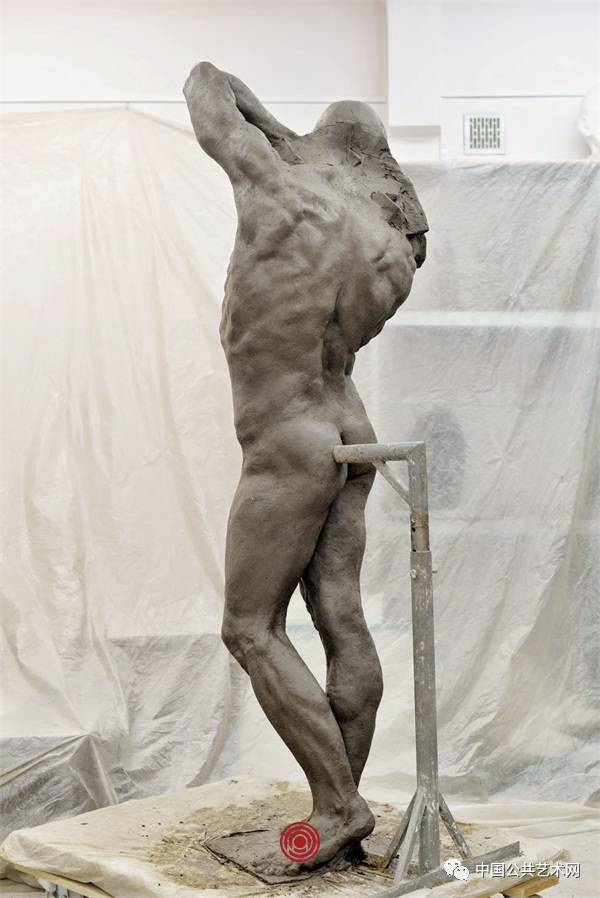

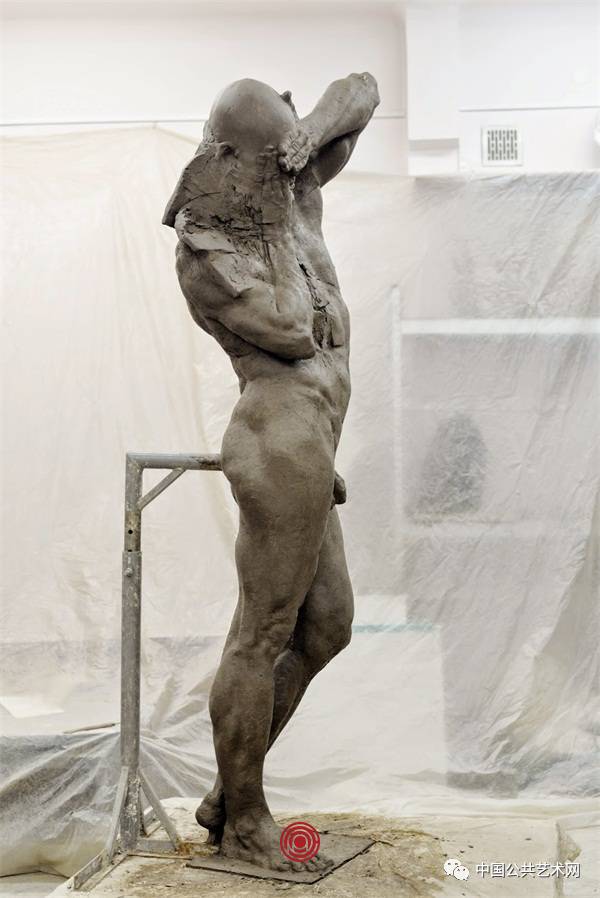

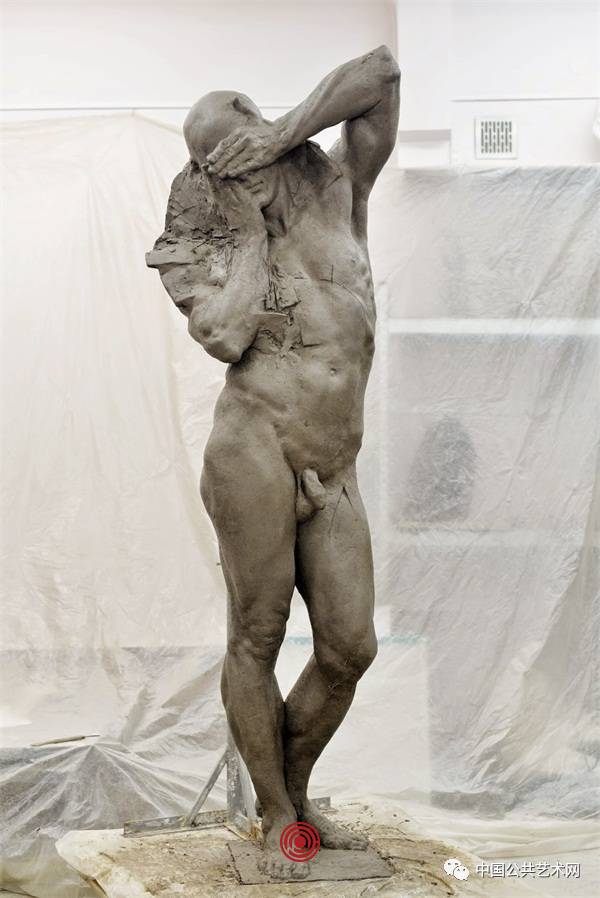

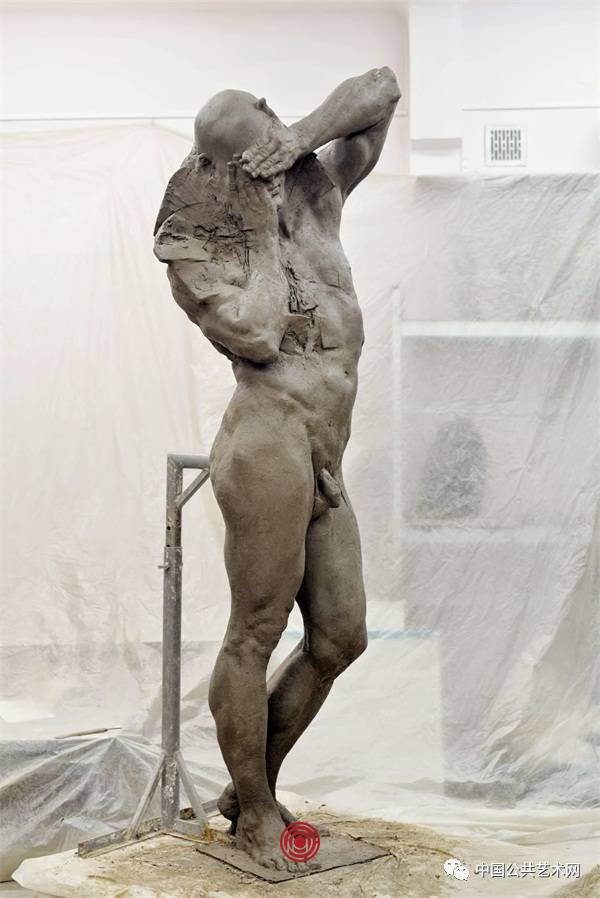

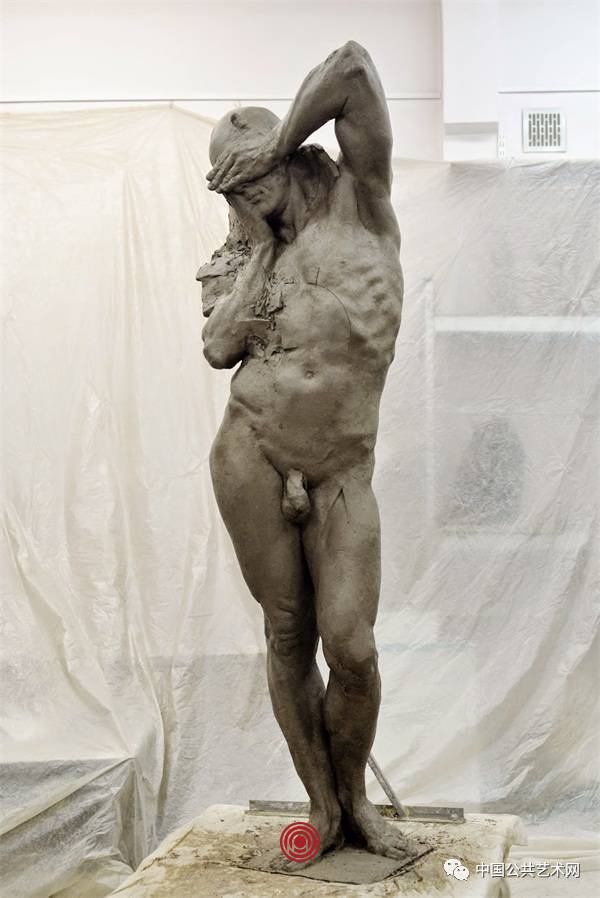

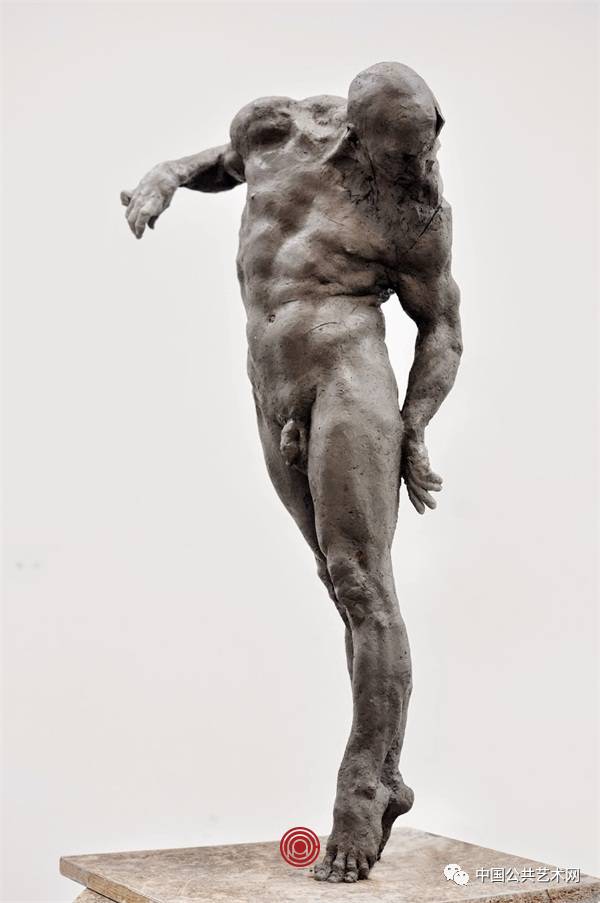

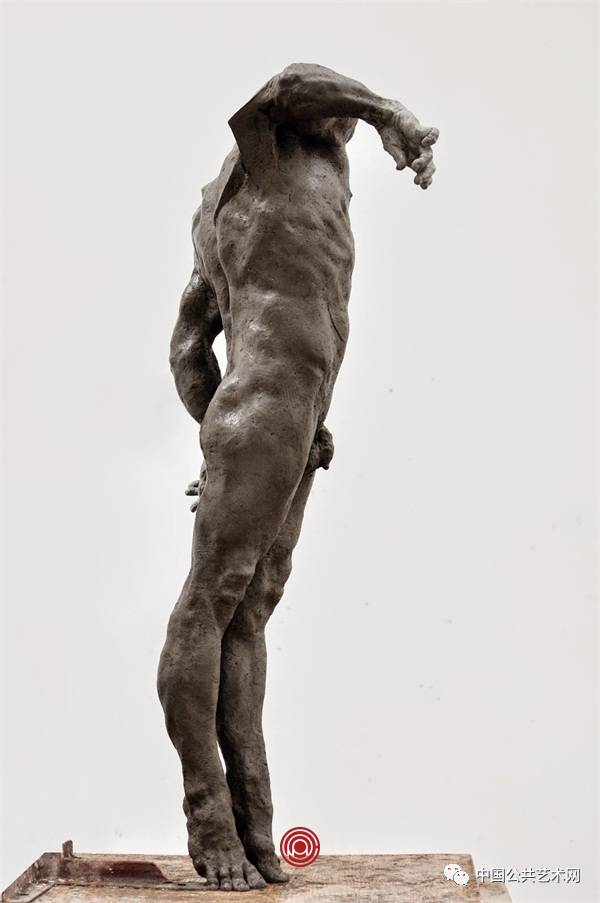

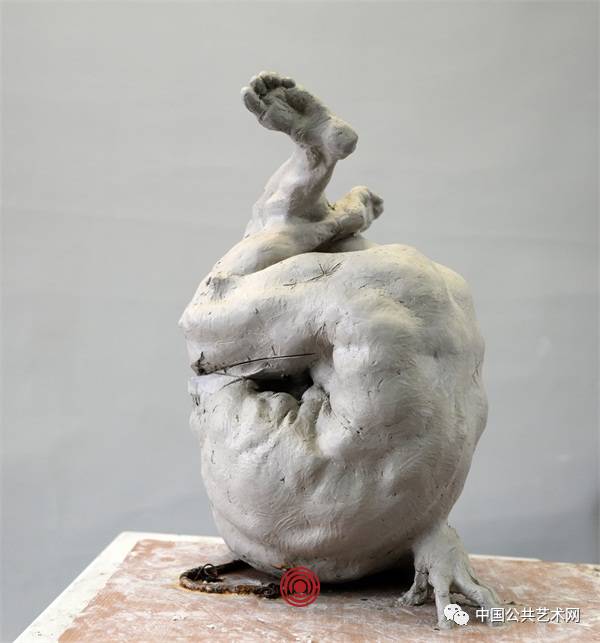

Grzegorz Gwiazda

1984年出生于波兰小镇

瓦尔米亚地区利兹巴克

[ Lidzbark Warmiński ]

于波兹南[Poznań]、华沙[Warsaw]学习美术后

留学意大利

就读于意大利国立美术学院

米兰布雷拉美术学院[布雷拉美院]

并获得该校奖学金

2009年回到波兰

并获得华沙艺术学院荣誉学士学位

继而攻读华沙艺术学院博士

并师从雕塑大师Adam Myjak教授

2014年1月被授予博士学位

从2009年回到波兰以来

Grzegorz Gwiazda一直担任华沙特殊教育学院(IEAASP)

美术教育研究所图形与雕塑系Maciej Zychowicz教授的助理

质疑某些明显的真理或信仰

偏离普通意见或意识形态

从所属的群体中分离出来

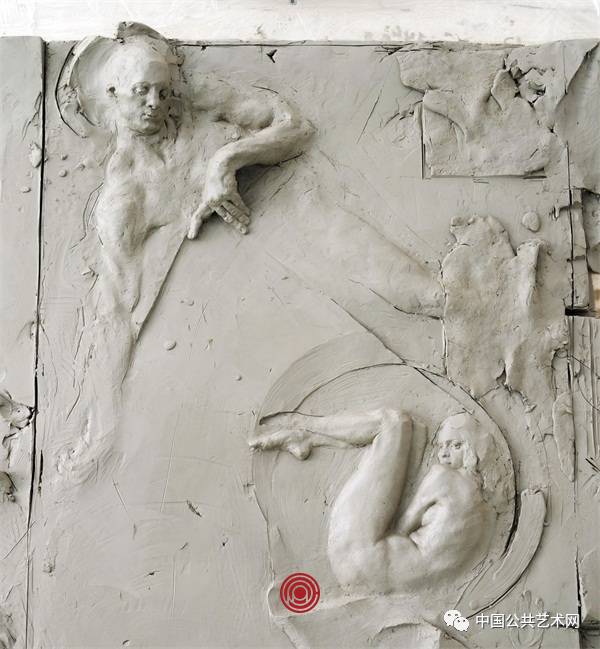

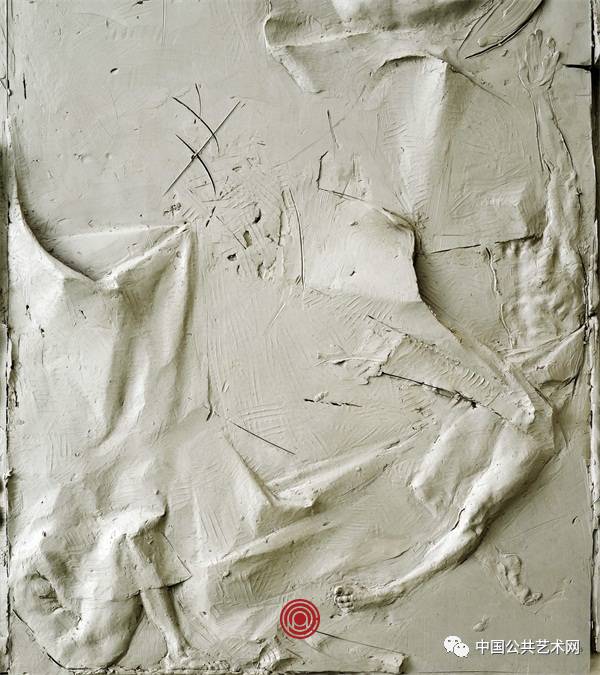

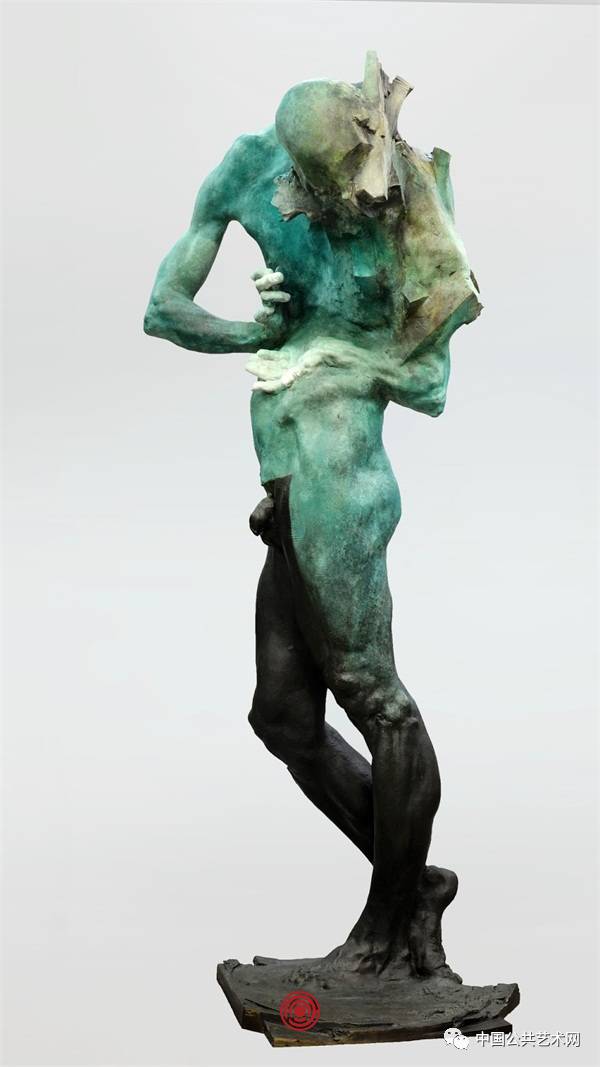

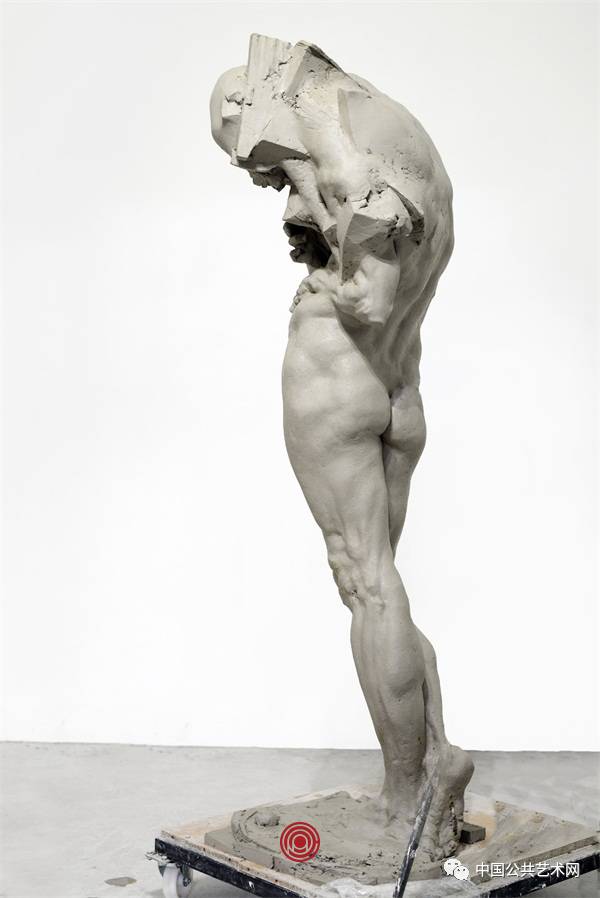

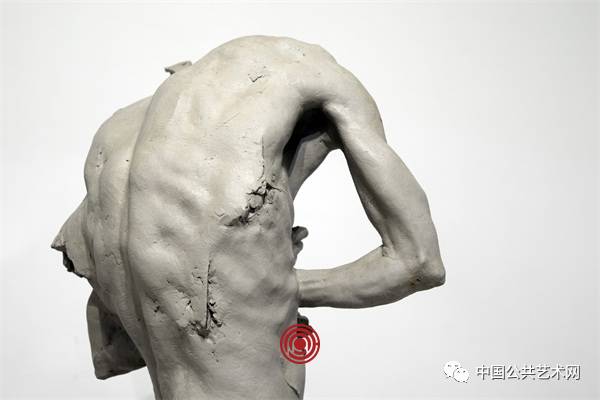

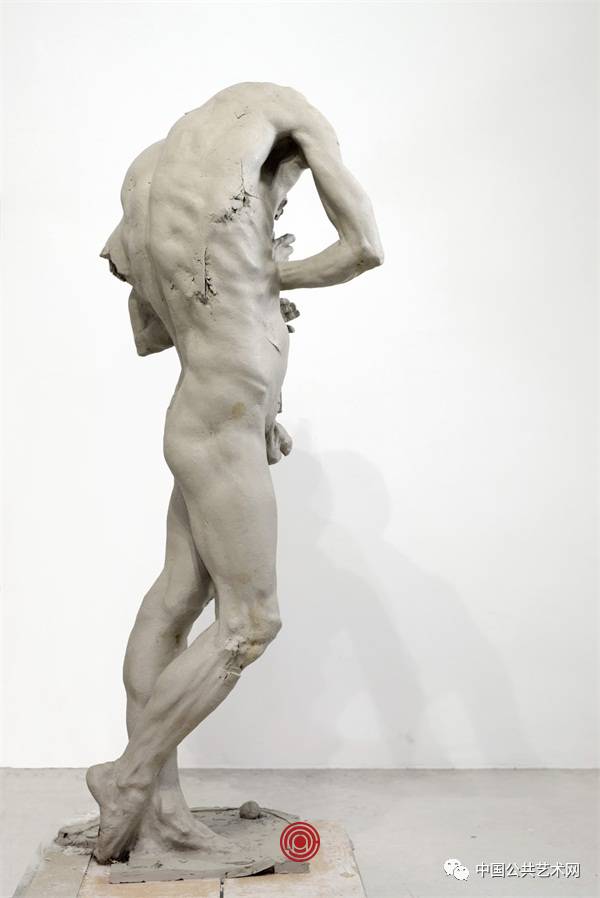

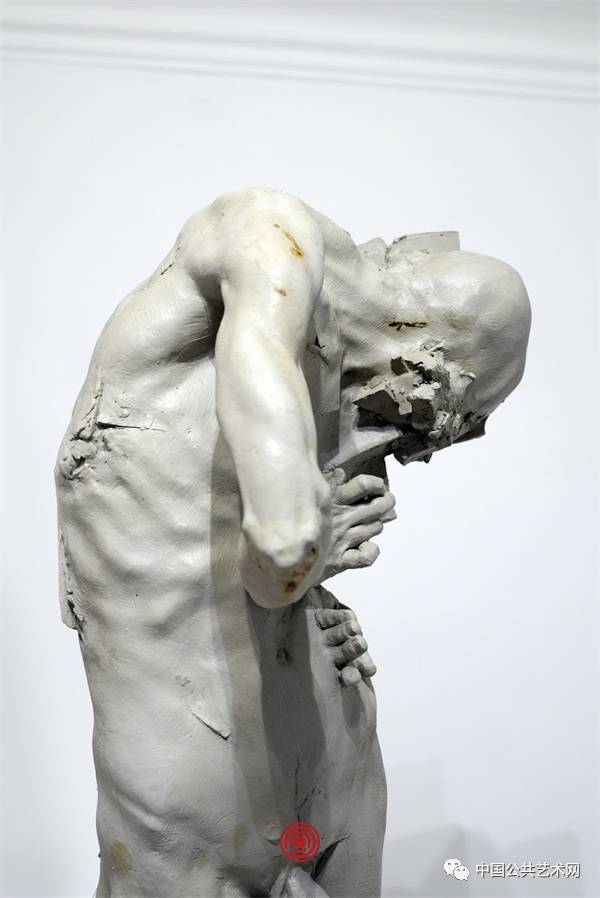

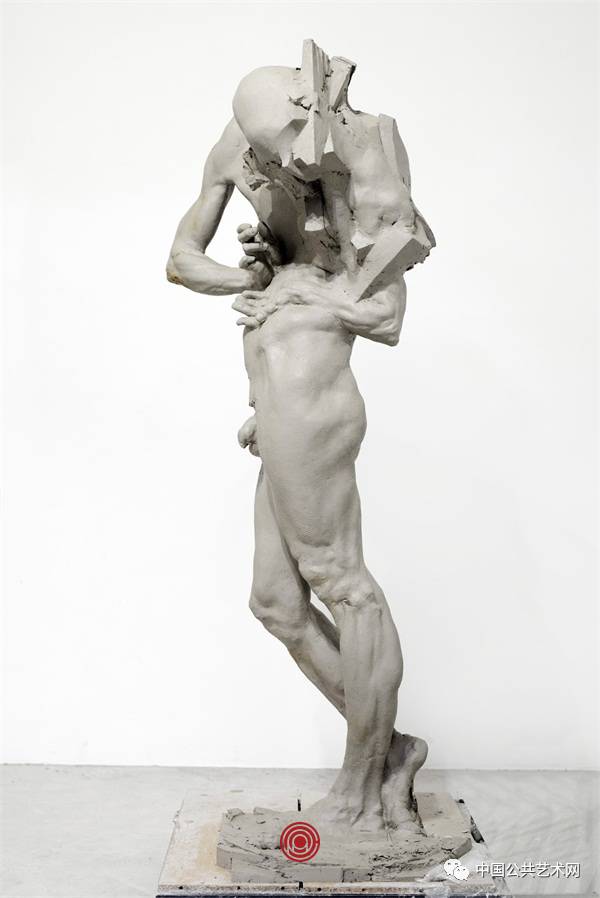

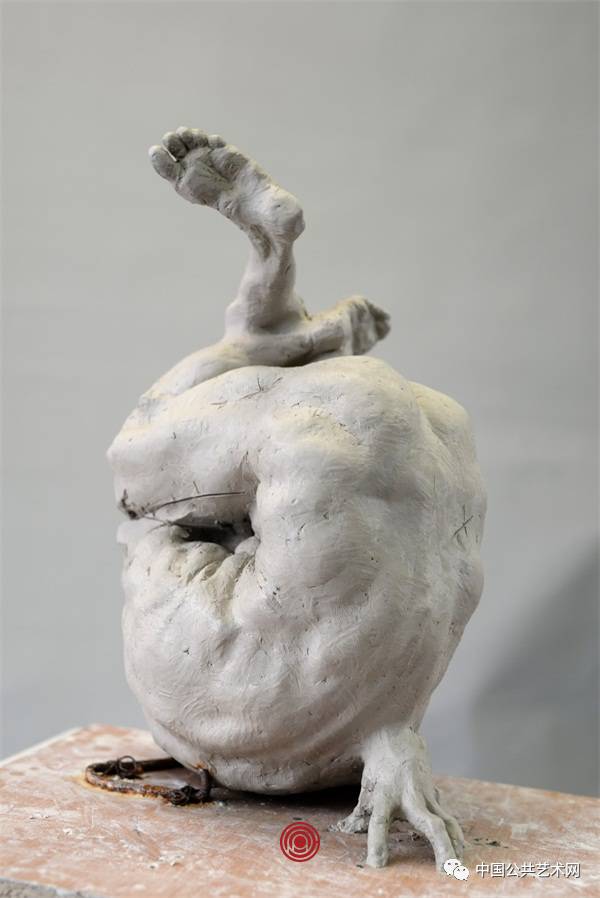

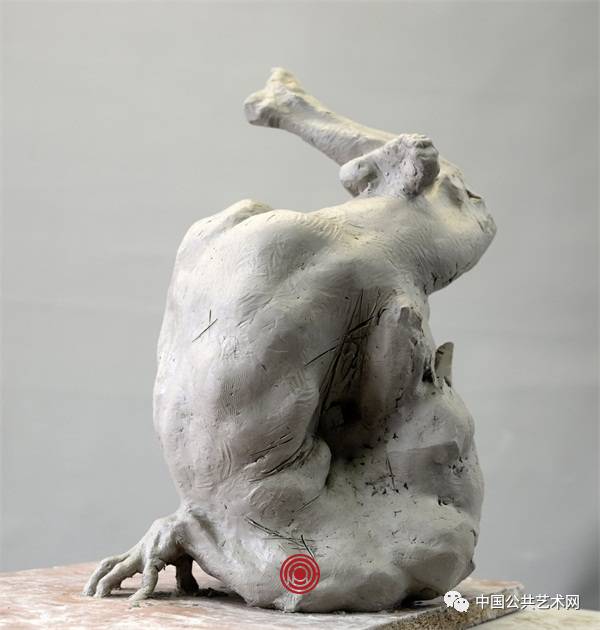

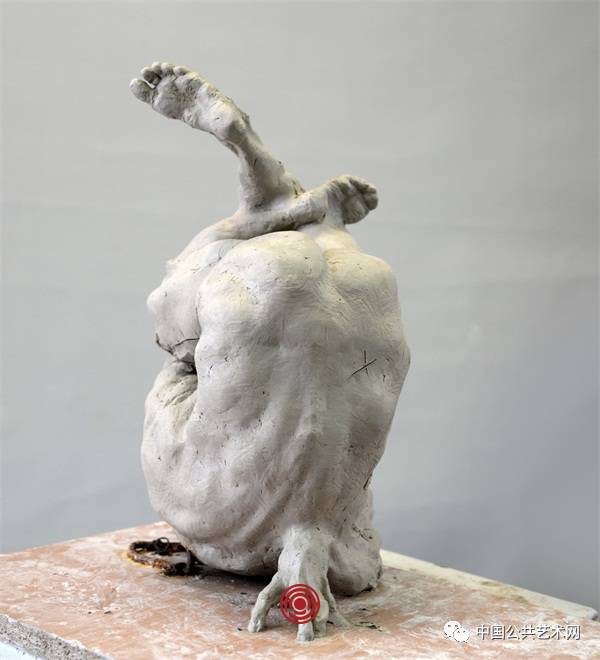

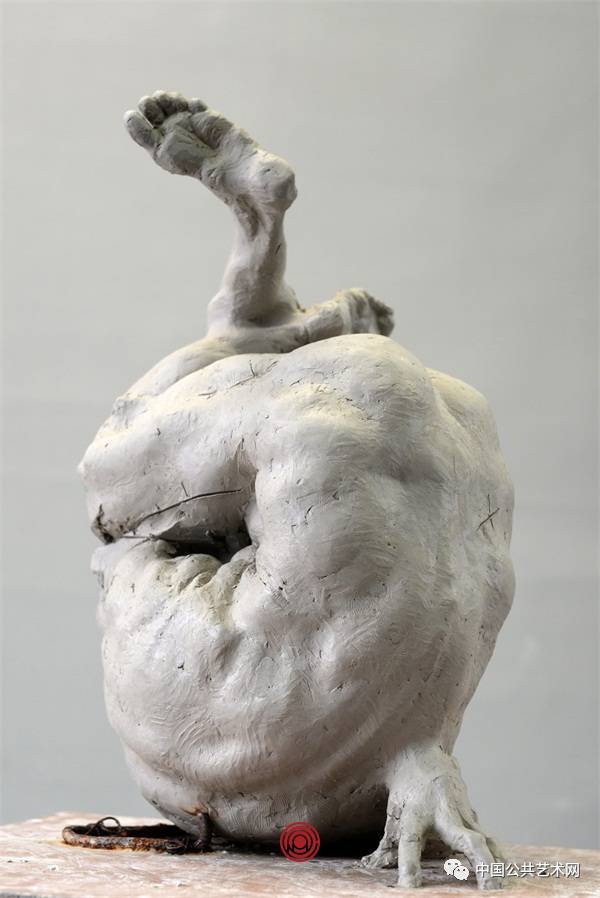

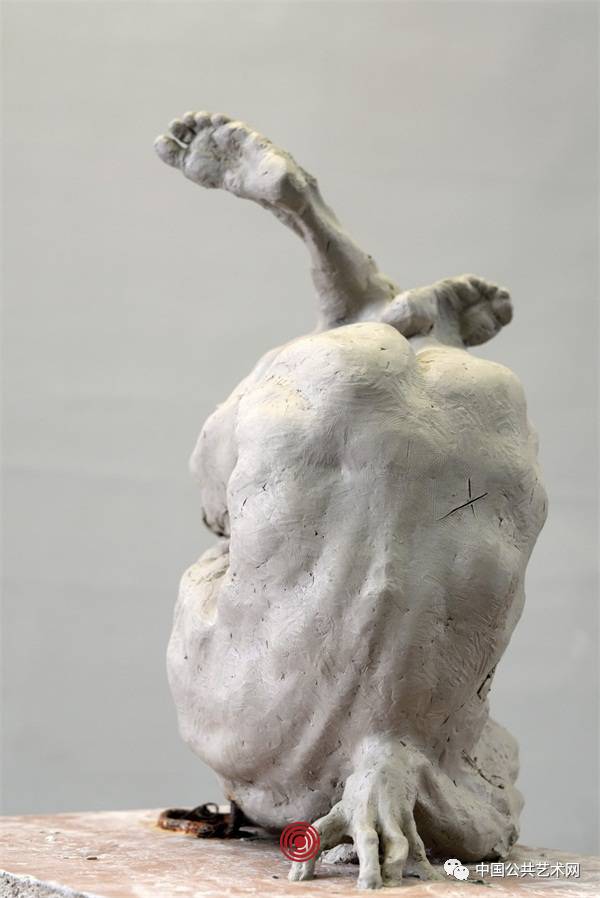

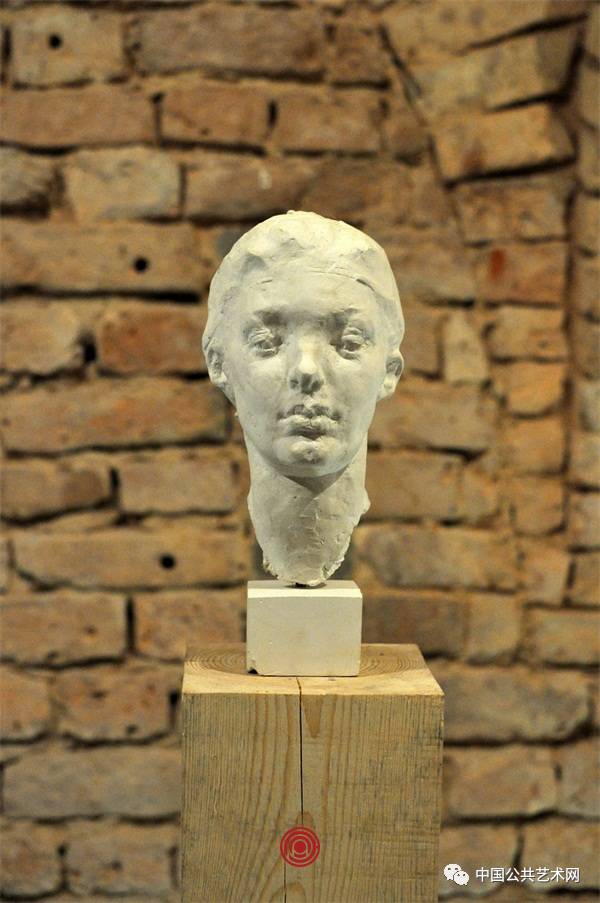

Gwiazda的雕塑被解读为当代雕塑的”异端”

表现主义、极简主义、极权主义、未来主义

形而上学和超现实主义基调等等

过去的风格

都只是艺术家的一本字典而已

我们需要的是用一种完全创新的方式

来描述现代性

1980年代后出生的那些人

或多或少都有这样的特征

Gwiazda的”异端”特征

不在于他使用的技术语法

而在于他不断否认他的参考

你可以将他的雕塑界定成任何一种历史风格

或者

说他是参考某种历史风格

但作品的细节

却都在显示出否认或挑战那些参考

Gwiazda的雕塑基本上都处在一个物理的视觉主题中

能够描述出一种图像、风格、媒介的变化过程

其中一些是表现主义作品

而另一些塑像又是如此肃穆

让人想起社会主义现实主义

抽象、现代、超现实、象征

Gwiazda以不同的语气讲述形体的塑造

-

放风筝 人物雕塑制作

放风筝人物雕塑制作于2000年,当时是在潍坊市政府的关怀与支持下投资500万元人民币进行雕塑装饰等工程

-

抽牛牛 铸铜雕塑制作

《抽牛牛》铸铜雕塑制作时,展现了童趣童真,抽牛牛代表了那个年代的童年时期。

-

朝天锅 铸铜雕塑加工厂制作

朝天锅铸铜雕塑是博仟铸铜雕塑加工厂2006年加工生产的山东潍坊民俗系列雕塑小品

-

风筝情 紫铜雕塑

《风筝情》紫铜雕塑从一个侧面生动地描绘出潍坊人的风筝情怀

-

剪窗花 青铜雕像

《剪窗花》,青铜雕像作品刻画了一位剪纸的巧媳妇,她盘着右腿坐在方凳上,灵巧的右手拿着剪刀蓄势待发

-

窗花 广场不锈钢雕塑

《窗花》广场不锈钢雕塑是博仟北京雕塑公司根据中国古老的传统民间艺术剪窗花大胆创意雕塑设计

-

放飞 铸铜人物雕塑

《放飞》铸铜人物雕塑亦有放飞自己的意思,放开自己,追寻梦想

-

轧和乐 铜人雕塑

《轧和乐》铜人雕塑高3米,使用青铜材质,立于潍坊风筝广场,和乐谐音阖家欢乐,传说的由来与家庭也有关。

-

风筝起源 铜浮雕

大型长卷铜浮雕《风筝的起源》讲的就是中国风筝的起源历史。 整幅铜浮雕作品将风筝的起源运用每一个故事的形式表现的淋漓尽致。

-

乐道院 铸铜浮雕

浮雕形式为古今非常常见的雕塑形式,经过不断的进步尝试,目前较多的是使用铸铜浮雕材质,砂岩浮雕材质等。

-

《胜利·友谊》铜像雕塑

乐道院潍坊这座城市的纪念性雕塑来缅怀历史,负重前行。也借此展示潍坊这座城市的历史脉络和城市内涵。

-

乐道院 青铜雕塑

第二次世界大战时期,日本在山东潍县乐道院,设立了一座外侨集中营,西方人称潍县集中营,这就是群组青铜雕塑《集中营》。

- 以上也是近期博仟 雕塑厂进行 雕塑制作的雕塑作品,请大家点评。