人类历史上塞满了砍下的头颅。“猎取人头”(headhunting)这个词让人不由得想起那些远离文明并奇异、古怪且危险的世界,但实际情况是,人头长期以来就在离家不远的地方被人们炫示。说到猎取人头,我们有我们自己的独特传统,而且,千百年来,人头就几乎一直装饰着我们社会的各个方面,从断头台到大教堂,从解剖室到画廊。我们的斩首传统源远流长,甚至到今天依然存在,尽管是心照不宣的存在。

猎头传统与斩首欣赏

被砍下的头颅长期以来就在我们的社会中有一定的价值,或者说有一席之地;纵然这一价值遭到质疑,或者令人烦恼。人头过去一直以科学、战争、宗教、艺术、正义和政治的名义被展示,在某些情况下至今依旧如此。士兵们把人头当作战利品,此事并非年代久远,而就发生在我们的有生之年。最近这些年,恐怖分子和杀人犯把斩首的视频传到网上,数百万欧洲人和美国人在自己家里下载观看。医学生必须面对解剖被砍之头的任务,他们当中绝大多数人发现,这是一次颇有教益的经历。朝圣者们千里跋涉,去仔细端详欧洲各地教堂里展示的圣徒头颅。艺术家们在解剖室和太平间里寻找灵感,面对别人的尸体和被切下的头颅陷入沉思。有人请求死后把自己的头颅切下并封冻保存,他们相信未来某一天,有可能围绕一个人的头脑重新生长出第二个躯体,从而起死回生。在现代文明的神殿——博物馆里,有数不清的经过防腐保存、干瘪皱缩、装在瓶子里、剥皮去肉的头颅,被向满怀热情的参观者展示。

有人取下别人的头,有人捐献自己的头;有人展示头颅,有人观看头颅:当你动身前去观看的时候,被砍下的头颅随处可见,而且就在此时此刻。最大的收藏拥有数以千计的人类颅骨——偶尔有经过防腐保存、连皮带肉的头颅——它们被陈设在世界各地博物馆的储藏架子上。在这里,这阴暗的隐蔽之处,摆放着一排排人头,成为无声的证词,见证着我们祖先的猎头传统。

展示人头并不像我们所认为的那样远离21世纪的城市生活。不能简单地把砍下的人头放逐到野蛮的过去,或原始的“他者”。相反,猎头的历史也在此处,就在我们的眼皮底下。其全部的历史让我仔细思考这样一个让人很不舒服、却十分基本的问题:关于我们的共同人性,关于不人道的终极想象,我们从这里能够学到什么?

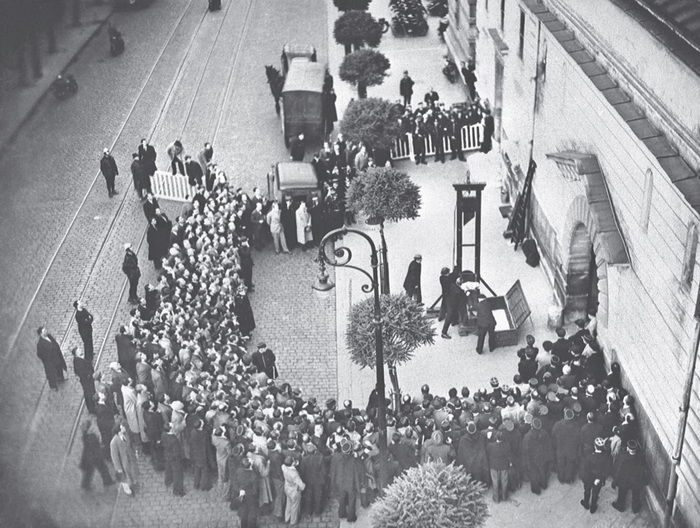

千百年来,各种公开处决一直是深受社会“各个阶层”欢迎的娱乐消遣,正如萨克雷在1840年库瓦西耶被绞死时所指出的那样:“小偷和贵族,同样都被此情此景逗得乐不可支,他们同样都有着对血的隐秘渴望,这种渴望一直影响着我们人类。”直至20世纪,很多科学人士依然为了他们的智力事业,沉湎于收获人头的肮脏勾当中。今天,外科医生习以为常地打开人的颅骨,插入探针或切除肿瘤,有时候还一边跟那个脑袋被探查的患者谈着话。医学博物馆的管理员悉心照料被砍下的人头,它们漂浮在装满防腐剂的容器里,偶尔更换新鲜溶液,必要的时候调整储藏条件。何种行为被认为是可以接受的,这因时而异,因地不同。

项上人头,亦人亦物

即使当一颗人头被完全合法地砍下,这一行为也有着令人恐怖的力量,恐怖的部分原因在于:一颗被砍下的人头是如此地有魔力。死人的脸是一个迷人的女妖:危险,却诱人。我曾在医学博物馆里看过那些被切下的婴儿头。他们是来自另一个时代的孩子,大概是一百年前,如今为了教学目的被保存在防腐溶液里,悬浮而扭曲。我读到他们是如何死去的——杀婴、堕胎、疾病或畸形——带着一种麻木的却心照不宣的谦恭和顺从,对它们的谦恭,对我自己阴暗欲望的顺从。我很想知道,我是不是推着自己走得太远,会不会做噩梦,但我无法抵制它们那令人窒息的凝视。它们是时间的旅行者,从19世纪来到21世纪;它们居住在活人和死者的国度;既有生命,又没有生命。正是他们的脸——那张脸的外形有着平生所见过的最富有表情的皮肤和肌肉——让我不由自主努力去联想,并成功地让它们更坚定地寄住于活人的世界,而不是在博物馆其他任何的“标本”中。在排列成墙的所有人体部件——肾和肺、头和脚——当中,正是脸把参观者吸引过来,探索他们自己的震惊感。

我们只要面对另一个人的头,就不能不产生这样一种理解:脸对脸,我们是在凝视自己。我们像被强行通了电一样,对一个人的面部表情作出反应,不由自主地、不知不觉地作出反应。看到一张悲伤、快乐、愤怒或痛苦的脸,我们便经历一种自发且迅速的神经反应,这导致我们会无意识地模仿它的表情。如果那是一张没有身体的头脸,我们身体上的本能反应——那是一种本能的移情作用——与这样一个认识相冲突:这个人必定已经死了。毕竟,缺失的东西就像留下的东西一样重要,这个人已丢失的躯体在它缺失的时候就像身体在但头不在一样让人无法抵抗。

从一个阵亡敌人的骷髅,到一个捐献者的人头,前者被描彩上色,在军队的兵营里用作烛台,后者经过防腐处理,从两眼的中间锯开,用薄纱包着,贴上标签,放在医学解剖室的架子上。一颗被砍下的人头,打乱了我们的轻松分类,因为它同时是一个人和一样东西。每一种状态都重申另一者,并否定另一者。它就在这里跟我们一起,然而却完全陌生。被砍下的人头是不可抵抗的——也是令人恐惧的——因为它否认了我们用来理解这个世界的最基本的二分法之一——人和物品的界定彼此针锋相对。它提出了一种明显不可能的二元性。

一颗被砍下的人头可以是很多种东西:一个惹人喜爱的东西,一件战利品、科学材料、犯罪证据、一件教具、一件宗教遗物、一个艺术灵感之源,一个恶作剧。它可以是一宗生意、一个交流助手、一件政治抵押物,或者一件传家宝;它可以同时是很多这样的东西。它的定义很不稳定,这些定义戏剧性地摇摆变动,这正是人的遗存为什么拥有让我们心烦意乱的力量的原因之一。它们把自己强加给我们,挑战我们的假说,没有任何东西比人头更加如此,它们的目光与我们自己的目光相遇。一颗被砍下的人头,不管是保存完好,还是变成了一具骷髅,它都从另一个世界看着我们,我们所有人都注定要去那里。它让死亡对生命施加压力。用一句经典格言来说,这具颅骨是在宣布:“尔之今日,正像我之从前;我之现在,恰如尔之将来。”

有大量合理的生理学理由可以说明人们为什么觉得人头如此迷人、如此有力,让人忍不住把它取下。人头是生物体的动力源,是一种视觉愉悦。它容纳了我们五种感官能力的四种:视觉、嗅觉、听觉和味觉。它装着大脑,这是我们神经系统的核心。它吸入我们呼吸的空气,传达我们说出的话语。正如进化生物学家丹尼尔•利伯曼所写的那样:“几乎每一个进入你身体中的微粒,要么养育你,要么提供关于这个世界的信息,而这都是通过头部进入的,而且,几乎每一种活动,都涉及你的头部里正在发生的事情。”

最残酷也最人道,最可怕也最诱人

刀起头落,一击而中,这样的绝技由于其绝对的速度而获得了它的文化力量,这一身体技艺的力量挑战了不可捉摸的死亡瞬间,因为死亡被认为是瞬间发生的,即使砍头对于科学来说在很大程度上依然是一个不解之谜。历史学家达尼埃尔·阿拉斯曾描述过断头机——它把砍头变成了一种效率模式——如何“架设在我们的眼前,却不能在死亡发生的瞬间看见死亡,它准确,却无法分辨。”令人惊讶的是,当我们思考死亡的神秘时,我们很容易忘掉,斩首是根本看不见的。

斩首是一件极其血腥的事,这就是西方国家不再用它执行死刑的原因之一,即使它是我们可以用到的最人道的技术之一。跟绞刑、注射、电击或毒气比起来,斩首更快,也更加可以预期,但这样的场面太过残酷,我们敏感的神经受不了。斩首说起来确实是一个矛盾,因为它既残忍,又高效。斩首是一项凶残而挑衅的野蛮行径,与此同时,可能有很好的生物学理由,来说明人头为什么成为一件颇有吸引力的奖品:砍头的威力部分程度上源自于我们没有能力背过脸去。即使在一个民主的、城市化的社会中,总是会有人想去观看这样的展示。同样,砍下的头颅本身常常让人们聚到一起,在强烈情绪化的状态中让他们兴奋起来,而不是——或者说同时也是——让他们反感。砍头是终极的暴虐;但它也是一个创造性的行为,因为,尽管它很残忍,但它产生了一件格外有威力的人工制品,它迫使我们不得不注意它,我们喜欢也好,不喜欢也罢。

就连刽子手与被害人之间的关系也可能带来惊奇,因为有时候,有一种古怪的亲密互动,偶尔还掺进了幽默以及彻头彻尾的残忍。每一次在不同的场合遭遇一颗被砍下的人头——不管它的语境是战争、犯罪、医学,还是宗教——都可能改变我们对这一行为本身的理解。人们已经发展出了数不清的方法,来证明被砍之头有着可怕的吸引力并非没有道理。其对活着的人所发挥的威力很可能是普遍的。尽管它们具有令人憎恶的特性,但那些被砍下的头颅也很有启发性:它们驱使人们去研究,去祈祷、玩笑、书写、背过脸去或更贴近地观看,去反思人性的局限。

本文节选自《人类砍头小史》一书(弗兰西斯·拉尔森 著,秦传安 译,海南出版社),经斯坦威图书授权发布,较原文有删节,小标题系编辑所加。

评论