中读

“米兰·昆德拉是一位音乐家”

作者:孙若茜

2023-07-18·阅读时长13分钟

“米兰·昆德拉是一位音乐家”

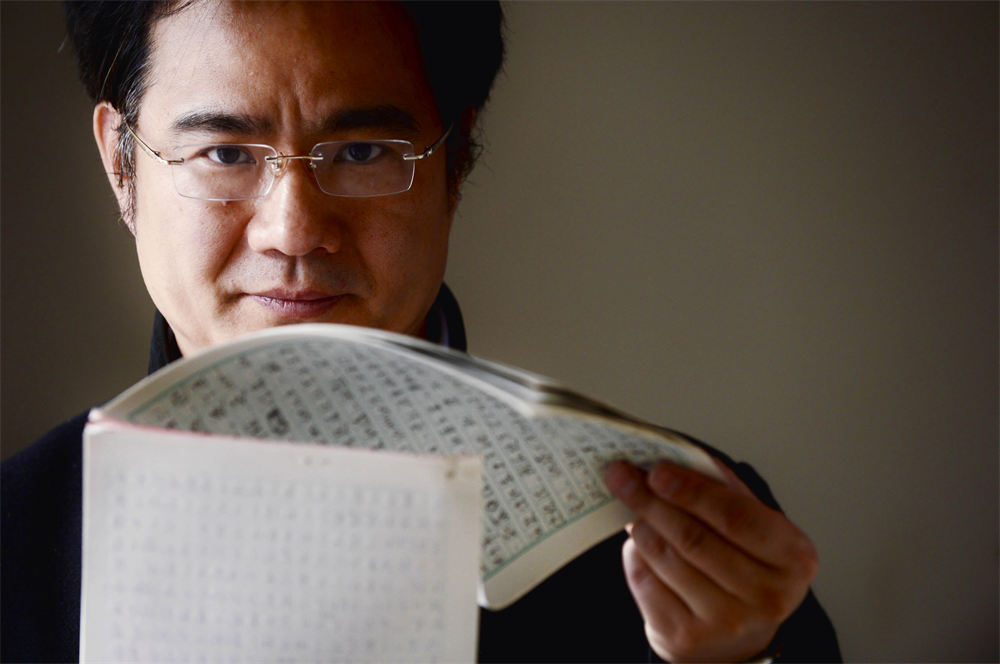

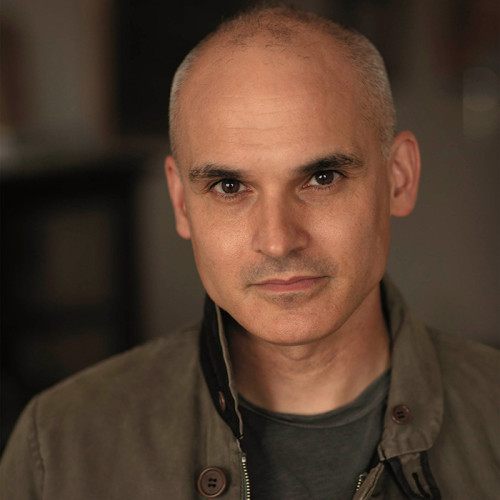

董强翻译了多部米兰·昆德拉的作品,其中包括《身份》《帷幕》《小说的艺术》,以及即将在中文世界出版的《一个被劫持的西方或中欧的悲剧》。他更为媒体与读者熟悉的身份是,上世纪90年代在法国求学期间,曾跟随在法国社会科学高等研究学院(EHESS)研讨班任教的米兰·昆德拉学习。

回国后,董强曾任北京大学法语系主任,现任北京大学燕京学堂院长、外国语学院博雅特聘教授,同时也是法兰西道德与政治科学院外籍终身通讯院士、傅雷翻译出版奖组委会主席。在此次专访中,本刊侧重与董强教授探讨了米兰·昆德拉在法国期间的创作与境遇:他为何强调小说家与作家的分别?他在法国的现实生活是什么样的?他晚年为什么对法国又爱又恨,渐行渐远?

他是一位小说家,不是作家

三联生活周刊:法国《世界报》在悼念米兰·昆德拉的文中着重写道,他是一位“小说家”(romancier)而不是“作家”(écrivain)。这也是昆德拉生前对自己的定义。我们应该怎么理解他对“小说家”和“作家”的区分?

董强:米兰·昆德拉常强调说他自己是小说家,不是作家。这个区分很重要。我们不要忘记,他骨子里是音乐家。音乐家如莫扎特、贝多芬,我们听的是他们的音乐,面对的是经由他们的天才展示出来的艺术种类本身,而不是他们本人。音乐重要的是作品(opus)本身,而不是音乐家本人讲了什么。昆德拉特别强调“作品”。作为小说家,他认为自己写的文章、接受的采访都不算作品,那些只是他作为一个人表达了一些东西而已。昆德拉认为小说已经说出了他想说的一切。不仅如此,只有“发现唯有小说才能发现的东西”才称得上小说家。小说家是不“介入”的。他尤其忌讳别人给他贴上政治作家的标签。而比如像萨特、加缪,他们所有的政论、文章都会编入作品集。对昆德拉来说,他们是作家。

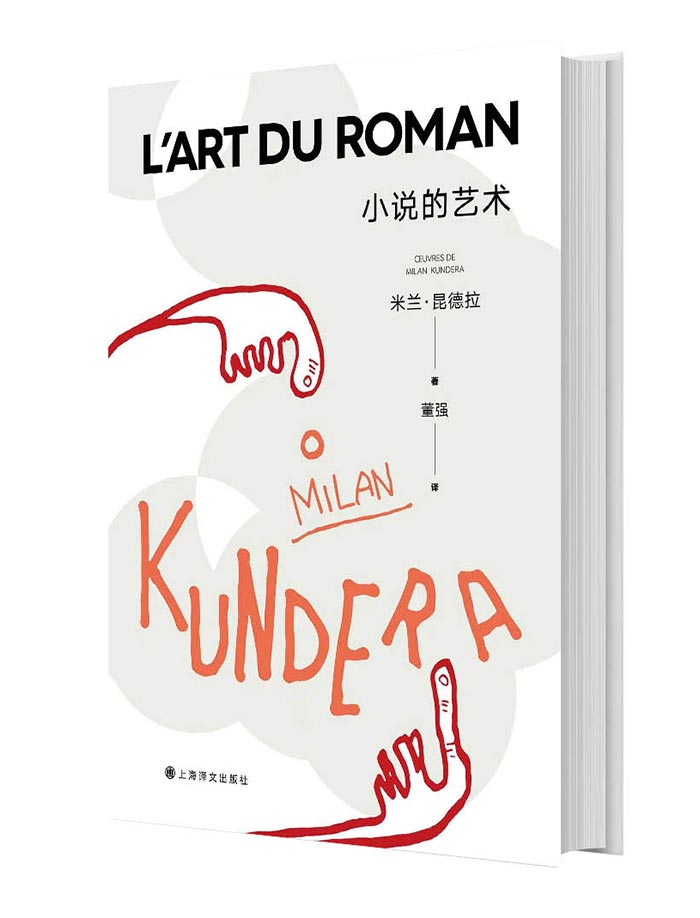

三联生活周刊:《小说的艺术》被昆德拉本人和外界公认为是其非常重要的作品,但它不仅不是小说,里面有一章还是一篇访谈。这是为什么呢?

董强:对昆德拉来说,虚构的小说和关于小说的理论探讨都是他的作品。作品之所以被视为作品,是由结构造就的。我刚才说过,昆德拉认为日常的采访不算作品,它不具有作品的属性,但是当它被插入书中,成为整本书结构的一部分,就成了作品——像昆德拉的很多作品一样,《小说的艺术》一共有七章,对他来说就像是创作了一部交响乐。那篇访谈也正是关于音乐结构的。昆德拉把自己放在了一个音乐家、一个艺术家的位置。抓住“音乐”这个词来理解昆德拉,就会变得非常清楚——他对于音乐的思考,全部用到了小说创作中,结构是他作品的生命力所在。同时,读昆德拉小说时,一个非常有趣的地方就是虽然他有很强的作品感、形式感,但又在试图打破各种形式。他知道在哪个地方继续写下去就会被结构套住,因而必须打破。所以他的每个章节都会让你有意想不到的东西,打破你的预期。

在《小说的艺术》里,昆德拉用七个章节的结构,重新定义小说,并重铸了小说史:从塞万提斯和拉伯雷开始,到罗伯特·穆齐尔、赫尔曼·布洛赫,昆德拉有一套非常明确的体系。这是米兰·昆德拉真正应该被强调的东西,而不是仅仅看到他写了《不能承受的生命之轻》,提出了“媚俗”,等等,不仅仅把他当成一个从捷克流亡到法国的作家。当然,他的这套体系一直也没有得到法国人的认同,或者说一直没有能够被真正理解,这也是他后来跟法国渐行渐远的原因之一。

三联生活周刊:怎么理解昆德拉所说的“发现唯有小说才能发现的东西”?

董强:他认为,如果一部小说没有能照亮一些新的存在的角落,那就不能算是小说。它们不过是一些具有重复性的、随便在车站里面就能买到的畅销书,没有价值。他认为一部伟大的小说应该能探索到连哲学家都无法探索的地方。因为哲学家只能通过概念对问题进行探索,但小说家可以抓住细节。他可以从一个老太太对一个梨的关切、一个情人想要收回他的情书等这样的细节去探索社会对人产生的影响。

昆德拉有一个著名的说法,叫“实验性的自我”,就是把一个人物实验性地放入一个场景、一个生存处境中,看他会产生什么样的反应,做出什么样的行为。这是对存在的一种探索。比如加缪《局外人》里的默尔索,如果你从昆德拉的角度看,他就是一个在现实中无法找到的、实验性的人。加缪是完全依靠想象力把他放入一个处境当中的。相比之下,萨特所写《恶心》里的安东纳·洛根丁,其作为一个“实验性的自我”的程度就弱很多,基本上还是一个自传式的哲学论述。《不能承受的生命之轻》里的托马斯、特蕾莎、萨宾娜等人,都是昆德拉创造出的实验性的自我,通过他们,他比一个哲学家更清楚地探讨了轻与重、媚俗等。

除此之外,昆德拉还将大量的哲学思辨、文论式的东西插到小说当中——布洛赫是这种写法的开创者,如果读过他的《梦游者》,就会发现昆德拉从那里学到了很多。但相比布洛赫在小说中放入过多的思辨,昆德拉的糅合恰到好处。通过这样一种他称之为“离题”(digression)和“发挥”(improvisation)的做法,他大大拓宽了小说的维度,让小说变得妙趣丛生,无所不及。

三联生活周刊:很多作家都会首先强调自己的诗人身份,昆德拉早年也写过很多诗,但他不称自己为诗人,当他的作品进入“七星文库”时,没有放入一首诗作,这是为什么?

董强:他愿意被人看作是充满诗意的,但不愿意被人看作是诗人,这是两码事。在他看来,真正的诗人很少——当一个诗人站到街头去“介入”,对他来说那就已经不算是诗人了。而且他认为诗很容易把人带向媚俗。他的小说《生活在别处》,这个题目出自法国诗人兰波,是法国人建议他用的,他后来很后悔——他不断反思,觉得到法国以后,法国人想把他带到的那种法国的氛围,并不是他所想要的。因此,他后来开始不断地捍卫中欧。

三联生活周刊:米兰·昆德拉始终在强调“中欧”,而我们总是习惯把他归于“东欧”,这里面的区别是什么?

董强:米兰·昆德拉认为东欧根本就不存在,因为东欧是个政治概念,是个意识形态的概念。西欧人说起东欧,就相当于把那些国家推到了俄罗斯那边,他认为那是完全不对的。1983年昆德拉写过一篇长文叫《一个被劫持的西方或中欧的悲剧》,可以说预示了今日欧洲的困境。他捍卫中欧,不仅仅因为中欧是自己的家乡,而且他认为只有看到、重视中欧的价值,才能理解真正的欧洲。

对法国又爱又恨、渐行渐远

三联生活周刊:昆德拉不喜欢的法国的氛围,具体指什么呢?

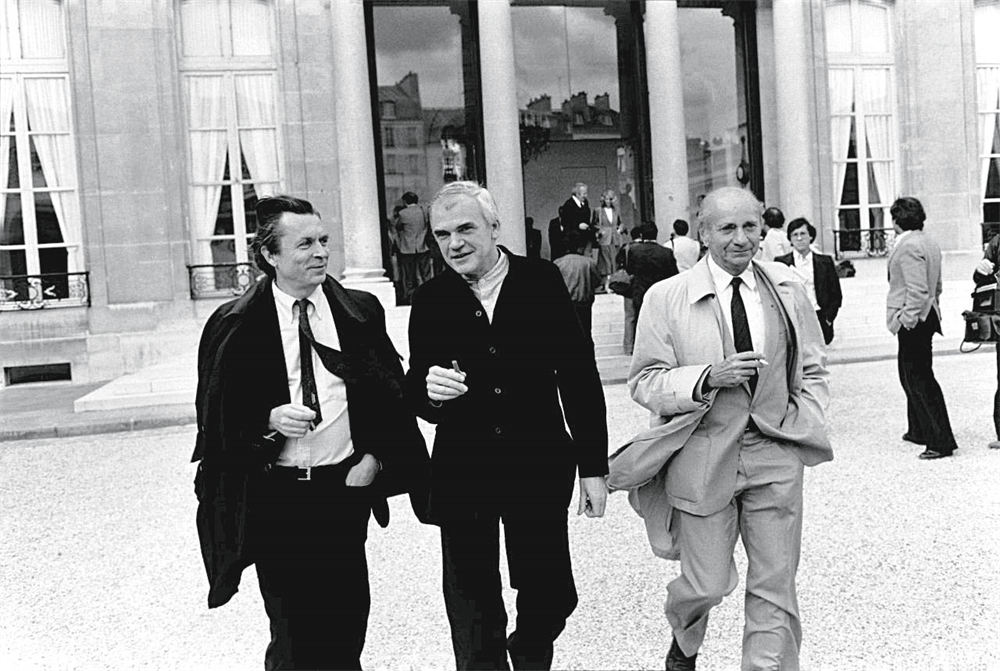

董强:他不喜欢法国人的很多腔调。他跟太french的法国作家格格不入。比如他对新小说、对解构主义理论什么的,就嗤之以鼻。作为亲历者,我以前写过昆德拉和德里达两人常在同一个咖啡馆出现,但彼此都不说话,甚至都不看对方一眼。那种特别复杂、矫情、形式主义的小说,还有法国那种动不动就“我我我”的很私人的写作,他都受不了。所以虽然当时他在法国已是鼎鼎大名的作家了,但始终跟法国文坛保持距离。后来,他过上了隐居一样的生活,最后甚至又接受了捷克国籍,还把自己所有作品的手稿都捐给了他的家乡,成立以他命名的图书馆,这些都很说明问题。

三联生活周刊:相比对法国作家的疏远,我曾经在《寻找米兰·昆德拉》一书里读到,20世纪80年代的时候,昆德拉常常和在法国的拉美作家聚会,包括卡洛斯·富恩特斯、胡里奥·科塔萨尔,还有马尔克斯……在《小说的艺术》里,昆德拉也表现出了对拉美作家的欣赏。

董强:他喜欢拉美作家的想象力。我曾在《读书》上写过一篇文章,讲昆德拉的“欧洲视野”,涉及他对小说的理解——“欧洲”跟音乐一样,也是进入昆德拉的一个重要的关键词。他认为小说是“欧洲之子”,在他看来南美洲是欧洲的一种延伸,至少算个远房亲戚。他认同拉美文学,认为拉美作家的创造正好是欧洲大陆所缺乏的,尤其像魔幻现实主义里那种随便打破时空的处理,他特别推崇,因为它能够使人从当时的美国式或者所谓欧洲式的消费社会中跳出来,可以和塞万提斯、拉伯雷、狄德罗,那些他心目中的小说家接续。他认为拉丁美洲作家的写法给小说带来了新的可能性,使小说不会终结。

三联生活周刊:昆德拉在法国的现实生活的处境是什么样的?

董强:到法国之后,昆德拉先后在雷恩大学和巴黎的社会科学高等研究学院获得过教职。在社会上,他更多的是以作家的姿态出现,很多人都不知道他还在学校里教课。凭借他当时在法国的名声,他完全可以靠自己的稿费生存。法国的作家很多,但是能完全靠写作为生的,用一只手就数得过来。

他当时的生活很单调。法国知识分子坐在咖啡馆里高谈阔论,但所谈论的内容和他并没有什么切身的关联。他的生活里也没有了跌宕起伏,没有了在东欧时遇到的那种冲击和动荡,换句话说,没有了丰富性。昆德拉很少写法国的生活,因为他确实也没什么生活可写。同某位作家、出版商见见面什么的,他当时也就是这样一种生活节奏,所以他往往通过回忆、阅读来写作。

以我们对流亡作家的认知,总觉得他们要经历艰难的处境,但昆德拉在法国并没有这个过程。一开始他就被推崇为大作家,相当于被法国邀请过去的。在法国,他可以做一个纯粹的作家。法国给了他一种放松的氛围和自由的环境,使他可以从容地站在中立的位置上思考。他肯定也有孤独,但环境的开放又使他可以畅所欲言,他因此可以创作。可以说,法国是昆德拉能够找到的最好的地方,是法国成就了他。

三联生活周刊:昆德拉与法国的渐行渐远经历了一个怎样的过程?有具体的事件作为诱因吗?

董强:这是一个辩证的过程。初到时昆德拉接受着法国,这种接受也包括意识形态上的东西,他认为自己到了自由的西方世界。后来,他对法国越来越了解,甚至开始用法语写作,但与此同时,这种了解使他意识到自己绝对不能也不愿完全融入法国。他自身的文化身份渐渐强大起来,他也开始不断地对它进行捍卫。昆德拉和法国的这种又爱又恨的关系,并不是受什么具体事件的影响。

另外有一点很重要,昆德拉始终捍卫个体,将个体视为现代社会的“最后的一个堡垒”,对隐私的捍卫对他来说是一个最终的底线——如果连这个东西都捍卫不了,人类文明就没有意义了。他对捷克那种所谓集权的反抗主要就建立在这一点上——没有人有任何隐私权和自由。但他后来发现,在法国这条底线也会被打破,也还是会有各种人来打搅你,有各种媒体将你彻底变形。因此他开始思考整个“现代”。

这是昆德拉思想的精髓之一。之所以晚年的他变得越来越虚无,就在于他发现个体越来越难保。自从有了社交媒体的概念以后,人被虚拟化了,个体到底还能在多大程度上存在?他也预感到他所捍卫的东西在将来也许真的会不复存在。在他的遗嘱中,他不允许对他的作品有任何的改编。原则上,他甚至不允许他的书被数字化,他只相信纸张、印刷,不相信电子书。

这两天我特别感慨,有公众号搞出了AI昆德拉,还不止一个,说着他最有名的一些话,意思是他的灵魂将通过这样的方式不朽。很好玩儿,因为昆德拉本身就探讨“不朽”的问题。但实际上,一旦进入这个世界,昆德拉所捍卫的价值就已经没有了。

对边界的思考

三联生活周刊:对于《不能承受的生命之轻》当初被改编成电影《布拉格之恋》他也是不太满意的?

董强:不是不太满意,是极不满意。看完电影以后他吓坏了,发现原来还可以这么改编,他觉得自己的作品完全被异化了,从此他就开始捍卫“小说”,而不只是捍卫自己了。他认为小说有它的特性,它是用文字写在纸上的,是需要阅读的,形式本身就是小说的生命,一旦换成了图像、影像,这些形式的改变会改变小说的本质。然后他就立下遗嘱,任何人不可以改编他的小说。但很有意思的是,当初也正是电影《布拉格之恋》让昆德拉的声望变得更高了,很多人认为那是他们看过的最好的电影。这是一个悖论。

三联生活周刊:昆德拉对翻译的态度也让我印象很深,我记得他曾经说他生命中的整整一个时期都被完全用在对他能阅读的三四种外语的新旧小说译本进行阅读、检查、修订……而且据说修订的程度就像是重写一遍,再后来他就干脆直接用法语写作了。

董强:他对翻译这件事本身是不反对的。他非常自豪他的小说被翻译成了50来种语言。在他的家里,一进门整面墙的书架上全都是他的书的各种译本,那是很震撼的。我从没在其他作家的家里看到过那样的场景。但他非常在意译者在翻译过程中改变他的叙述口吻、句子的长短之类,因为那都是小说的一部分,他受不了。我有时候会开玩笑地说,他就像是堂吉诃德,哪打得过风车啊。但至少他还是把自己的理念传播开来了,为此他还在《被背叛的遗嘱》里写了很多关于“翻译”的内容。在他的翻译观里首要的一定是忠实。

三联生活周刊:你怎么看待他改用法语写作这件事?

董强:其实这一点他说得很清楚了。相对于捷克语来说,法语远远是一个大语种。在谈到卡夫卡的时候,他就说过,如果卡夫卡用捷克语,而非德语写作,达不到后来的那种影响力。在这个认识之下,他用法语写作是顺理成章的。对他来说,能够使用法语写作是一个漫长的过程,他花了很大的力气。但是这并不意味着他全盘接受了法国的东西。相反,刚才我们谈到了,正是在这个过程中他越来越了解法国,也就愈发有意识地摒弃很多东西,使自己作为捷克人、作为中欧人的东西体现出来。

三联生活周刊:据说在昆德拉使用捷克语写作时,巴黎批评界对他很推崇,自从开始使用法语写作,第一波批评的声音也就随之出现了,是这样吗?你怎么看?这种声音和语言有关系吗?

董强:昆德拉真正用法语写作是从《身份》开始的。相比我们习惯的昆德拉创作的多声部的“复调”,《身份》显得比较单一,好像没有他以往作品的那种丰富性,读着不过瘾。但后来无论是《慢》还是《不朽》,评价都是很高的。尤其是《不朽》,在当时受到法国人的绝对推崇。法语毕竟不是昆德拉的母语,但我觉得对这些作品的评价跟语言并没有什么关系。

三联生活周刊:具体在作品里,什么是所谓昆德拉作为捷克人的体现?

董强:这一点,小说《庆祝无意义》就非常典型。很多人觉得这部小说昆德拉写得不是很好,不是我们心目中的昆德拉,但是对我来说它特别有意义。昆德拉通过这部小说把他抵触的法国的文化生态彻底摒弃了,他身上的捷克劲儿全都回来了。

比如小说的开头是从卢森堡公园那样一个非常典型的法国公园进入的,小说里的人物又以一种非常典型的法国的生活方式,要举办一个庆祝派对。但是他们做事的方式、讲的笑话都散发出一种捷克精神,是“好兵帅克”式的。小说里所用的反讽、幽默、笑——笑本身是粗俗的,是对假装高雅的人与事的一种致命打击——在除了拉伯雷以外的法国作家的作品里,都是难以找到的。

我打一个也许不太恰当的比方,昆德拉就像是拿着一把捷克的锤子,砸碎了一座法国古典主义的雕塑,砸的过程中还有一种欢快的情绪,而砸碎以后它就“无意义”了。他好像已经达到了老年巴赫、老年贝多芬那种彻底放开的境界,而在这种境界中,他似乎回到了一直远离的家乡。在此之前,他小说中的“捷克性”都是很具象的东西,是带有回忆和实际生活的,比如主人公直接回到布拉格之类。《庆祝无意义》完全没有捷克的实际生活,你却能感觉到完完整整的捷克劲儿。

三联生活周刊:也许并没有必要,但如果一定要把昆德拉放入一个文学的坐标系里去理解,应该放在哪儿?

董强:事实上,的确没有必要。在国内我们习惯给他贴标签归类,但昆德拉是个世界性的作家,是一个作为艺术家的个体。如果一定要把他放在哪儿的话,我觉得应该是一个跨越边际、跨越国界的位置。昆德拉对边界的思考也很深,他的《笑忘录》和《身份》都涉及这个问题。那什么是边界呢?就比如一个画家画你,在某个前提下,他使用任何形式,无论如何夸张,可能我们都会知道他画的是你。但另一种情况是,不管这个画家描摹得多么细致,我们也会觉得他画的不是你。这就包含了一个边界的问题,是很难定义的。昆德拉跨越了国界,跨越了自己文化的边界,后来又放弃了母语,用法语写作,但是他身上依然保留着捷克性的东西。作为一个中欧和西欧的结合体,他是站在更高的位置上看向两边的。

文章作者

孙若茜

发表文章103篇 获得0个推荐 粉丝688人

《三联生活周刊》主任记者

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里

全部评论(99)

发评论-

180*****698划线

05-16 16:08

米兰·昆德拉认为东欧根本就不存在,因为东欧是个政治概念,是个意识形态的概念。西欧人说起东欧,就相当于把那些国家推到了俄罗斯那边,他认为那是完全不对的。1983年昆德拉写过一篇长文叫《一个被劫持的西方或中欧的悲剧》,可以说预示了今日欧洲的困境。他捍卫中欧,不仅仅因为中欧是自己的家乡,而且他认为只有看到、重视中欧的价值,才能理解真正的欧洲。

- 0

- 0

- 0

-

180*****698划线

05-16 16:05

这是对存在的一种探索。比如加缪《局外人》里的默尔索,如果你从昆德拉的角度看,他就是一个在现实中无法找到的、实验性的人。加缪是完全依靠想象力把他放入一个处境当中的。相比之下,萨特所写《恶心》里的安东纳·洛根丁,其作为一个“实验性的自我”的程度就弱很多,基本上还是一个自传式的哲学论述。《不能承受的生命之轻》里的托马斯、特蕾莎、萨宾娜等人,都是昆德拉创造出的实验性的自我,通过他们,他比一个哲学家更清楚地探讨了轻与重、媚俗等。

- 0

- 0

- 0

-

180*****698划线

05-16 16:05

昆德拉有一个著名的说法,叫“实验性的自我”,就是把一个人物实验性地放入一个场景、一个生存处境中,看他会产生什么样的反应,做出什么样的行为。

- 0

- 0

- 0

-

180*****698划线

05-16 16:03

抓住“音乐”这个词来理解昆德拉,就会变得非常清楚——他对于音乐的思考,全部用到了小说创作中,结构是他作品的生命力所在。

- 0

- 0

- 0

-

180*****698划线

05-16 16:01

音乐重要的是作品(opus)本身,而不是音乐家本人讲了什么。昆德拉特别强调“作品”。作为小说家,他认为自己写的文章、接受的采访都不算作品,那些只是他作为一个人表达了一些东西而已。昆德拉认为小说已经说出了他想说的一切。不仅如此,只有“发现唯有小说才能发现的东西”才称得上小说家。小说家是不“介入”的。他尤其忌讳别人给他贴上政治作家的标签。而比如像萨特、加缪,他们所有的政论、文章都会编入作品集。对昆德拉来说,他们是作家。

- 0

- 0

- 0

-

137*****800划线

04-23 09:29

打一个也许不太恰当的比方,昆德拉就像是拿着一把捷克的锤子,砸碎了一座法国古典主义的雕塑,砸的过程中还有一种欢快的情绪,而砸碎以后它就“无意义”了。他好像已经达到了老年巴赫、老年贝多芬那种彻底放开的境界,而在这种境界中,他似乎回到了一直远离的家乡。

- 0

- 0

- 0

-

137*****800划线

04-23 09:26

另外有一点很重要,昆德拉始终捍卫个体,将个体视为现代社会的“最后的一个堡垒”,对隐私的捍卫对他来说是一个最终的底线——如果连这个东西都捍卫不了,人类文明就没有意义了。他对捷克那种所谓集权的反抗主要就建立在这一点上——没有人有任何隐私权和自由。但他后来发现,在法国这条底线也会被打破,也还是会有各种人来打搅你,有各种媒体将你彻底变形。因此他开始思考整个“现代”。

- 0

- 0

- 0

-

137*****800划线

04-23 09:20

昆德拉有一个著名的说法,叫“实验性的自我”,就是把一个人物实验性地放入一个场景、一个生存处境中,看他会产生什么样的反应,做出什么样的行为。这是对存在的一种探索。

- 0

- 0

- 0

-

137*****800划线

04-23 09:19

因为哲学家只能通过概念对问题进行探索,但小说家可以抓住细节。他可以从一个老太太对一个梨的关切、一个情人想要收回他的情书等这样的细节去探索社会对人产生的影响。

- 0

- 0

- 0

-

137*****800划线

04-23 09:12

发现唯有小说才能发现的东西”

- 0

- 0

- 0

作者热门文章

-

我用叙述的权力抹去我自己

0 15 10 -

任何关键词都难以概括的门罗

0 30 24