发展沿革

历史背景

在第一次世界大战结束后的20年里,法国作为世界海军五强之一,在华盛顿海军条约中,法国主力舰的规模被定在5艘35000吨级(总吨位不得超过17.5万吨)。但第一次世界大战后的法国国力衰弱,在华盛顿海军条约生效的15年内,法国海军的主力舰从未达到17.5万吨的条约限制。

1930年代是法国潜在对手——意大利以及德国大力扩充海军,对法国的海上利益构成严重威胁。30年代中期,意大利开始建造航速30节,装备9门381毫米主炮的维托里奥·维内托级战列舰。而德国开始建造的俾斯麦级战列舰装备8门380毫米主炮。

1930年代初期的法国海军,只有4艘一战期间的旧战列舰,排水量在2万吨左右。1932年,法国建造了两艘敦刻尔克级战列舰。该级舰具有较高的航速和适中的装甲,但所装的330毫米口径主炮的威力,不但无法与新型战列舰对抗,与德国同时期的沙恩霍斯特级战列巡洋舰对抗也颇为勉强。于是,法国海军从30年代开始,设计和筹建新型战列舰——黎塞留级战列舰,以保持法国海军在地中海和东大西洋的海上优势。

研制历程

设计方案

1934年7月24日,法国海军最高会议对黎塞留级战列舰提出如下技战术要求:

标准排水量:35000长吨(35552吨)

主炮:8到9门380毫米或406毫米火炮,布置于四联装或三联装炮塔内

副炮:高平两用炮,布置方式类似纳尔逊级与敦刻尔克级

最大航速:最低29.5节

装甲布置:布置方式如同“敦刻尔克”级,主装甲带360毫米倾斜11.3度,主水平装甲160毫米,其后附有15毫米的特殊处理钢作为被板,下甲板水平部分40毫米,倾斜部分厚50毫米。

鱼雷防护水平:如敦刻尔克级。

黎塞留级战列舰计划提出后,海军造舰技术局开始按照要求进行初步设计及可行性考察。1934年11月27日,海军造舰技术局提出了6种基本方案:

方案一:长247米,宽33米。2座四联装380毫米炮塔背负式前置,5座四联装130毫米炮塔如敦刻尔克级的布置方式。主装甲带360毫米倾斜11.3度,主甲板160毫米,下甲板40毫米。推进动力150000匹马力,最高航速31.5节。预计超过条约要求350长吨。

方案二:长247米,宽37米。3座380毫米炮塔如同纳尔逊级一样金字塔式前置,其中前炮塔为双联装,2号、3号炮塔为三联装,炮口都朝前。副炮数量、布置方式以及防护如方案一。推进动力110000匹马力,最高航速29.5节。预计超过条约要求550长吨。

方案三:将方案二中的主炮布置更改为1号、3号炮塔为双联装,2号炮塔为四联装。预计超过条约要求450长吨。

方案四:将方案二中的主炮布置更改为三座炮塔都为三联装,与纳尔逊级的布置一模一样。预计超过条约要求1150长吨。

方案五:长247米,宽37米。2座四联装380毫米炮塔布置于舰桥后的舯部,1号炮塔炮口向前,2号炮塔炮口向后。3座四联装130毫米炮塔中线布置,其中舰首2座,舰尾1座。防护及动力如方案一。预计超过条约要求50长吨。

黎塞留级战列舰两视线图

黎塞留级战列舰两视线图方案五改:在方案五的基础上增加2座双联装130毫米炮塔,布置在舰尾副炮塔两侧,其他如方案五。预计超过条约要求350长吨。

考虑到作战需求与技术能力,法国最高会议最后选中了方案一,在其基础上略有改变。新战列舰主炮被确定为2座四联装380毫米火炮,采用敦刻尔克级的主炮布置方式。副炮的口径被从敦刻尔克级上的130毫米加大至138毫米或152毫米,数量不变。防护设计则不变,最大速度提高到31.5节。另外,水上飞机的布置方案也基本确定。海军最高会议还要求在新战列舰上装备6座新型37毫米双联装高射炮,即后来的1935型48倍径自动高炮。

战舰命名

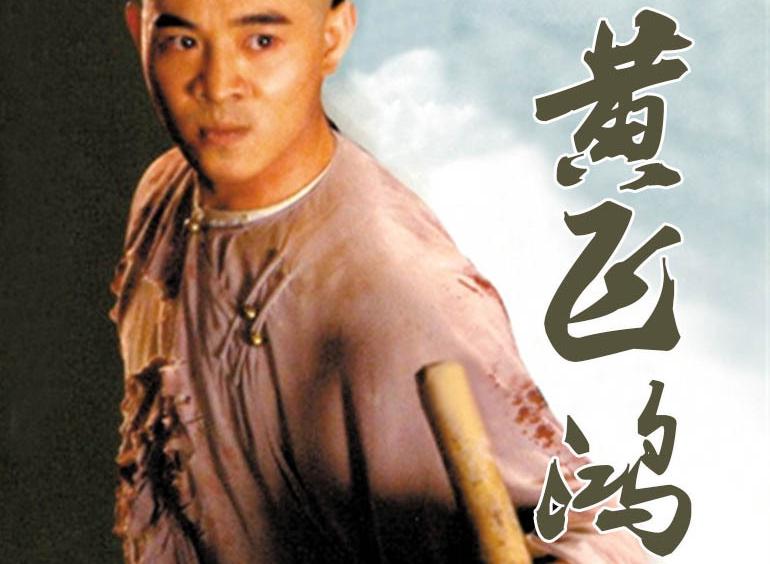

1943年10月的黎塞留号战列舰在法语中,战列舰(cuirassé)一词最早来源于法兰西帝国的骄傲——胸甲骑兵的铠甲。1858年,世界上第一艘远洋装甲舰“光荣”号在法国诞生。在一百多年的技术发展中,法国人将火炮装甲战舰称为cuirassé的习惯一直沿袭了下来。而“黎塞留”级——法国海军史上最大、也是最后一级战列舰——其特殊的布置似乎仍延续传统。

该级1号舰“黎塞留”号,命名取自黎塞留(1585年9月9日-1642年12月4日),他是法国中世纪著名的红衣大主教。黎塞留后来接任法国首相,并在任期第二年,即1625年,建立了法国海军部,自己亲任海军大臣,并将原法国“皇家海军”,更名为“国家海军”。法国两边是海,黎塞留首相组建了大西洋舰队和地中海舰队,前者驻守布雷斯特港口,后者驻守土仑港口,海军最高指挥权收归中央。在实践法国的海陆霸权上,黎塞留创造了历史。

该级2号舰,舰名取自法国海军名将(“私掠船长”、”爱国海盗“)让·巴尔。

该级3号舰,舰名取自法国前著名总理克列孟梭。

技术特点

总体设计

舰体结构

1940年“黎塞留”级战列舰实际标准排水量为38450吨,普通排水量为40928公吨,满载排水量达45438吨。垂线长247.85米,水线长242 米,最大宽度33.08米。设计吃水9.17米,满载吃水10.11米。舰首水上部分在设计吃水时高9.33 米,舰尾水上部分在设计吃水时高6.7米。若从上甲板开始算,型深为15.6米,包括桥楼露天甲板高度在内的舯部形深17.9米。设计吃水时,方形系数为 0.541,菱形系数为0.576,水面线系数为0.65,中横剖面线系数为0.959。

“黎塞留”级战列舰采用桥楼型舰型以增大内部空间与储备浮力。同时还使用巡洋舰艉以及一个上翘、外飘的舰艏来适应东大西洋海况。由于主炮全部前置,前部水下舰体必须加宽,对航行性能造成了一定的影响。黎塞留级使用了倾斜装甲带,主舰体外与船壳内布置了一层称为硬泡沫橡胶的轻质防水材料,使得其水下部分十分平整光滑,一定程度上抵消了由于布置问题导致的航行性能下降。但让·巴尔号由于膨出的鱼雷防护区,使得尽管拥有更先进的动力系统而续航力反不如黎赛留号。舰体从舰首到舰尾分为20个主要舱段,以字母A至T命名,也是其划分重要舱室的基本依据。舰体中部从上到下依次为露天甲板、上甲板、中甲板、下甲板以及舰底。其中中甲板与下甲板是装甲甲板,中甲板也是承担主要上部重量的强力甲板。舰底为双层底结构。黎塞留级前两舰在舰体结构、装甲接缝甚至薄装甲板上都使用了焊接连接,只有厚装甲才用铆接与特大号的螺母固定,同时也用焊接进行进一步加强。这也是节约吨位的不错方式。

装甲防护

“黎塞留”号战列舰在设计之初,也要求其主装甲能够承受380毫米火炮在27000米处的轰击(此时的380毫米穿甲弹能够穿透331毫米的装甲列板)。由于主炮前置节省了不少重量,因而“黎塞留”号有足够的重量指标用于装甲防护。其水线附近的装甲列板厚度为328毫米,且有15度内倾角,装甲列板之后还有厚18毫米的防崩落衬垫。在舰首和舰尾处的非重要部位,装甲厚度为127~152毫米。

炮塔也是防护重点。炮塔正面装甲厚度达到430毫米,侧面厚270毫米,座圈装甲厚度为405毫米。指挥塔是全舰的大脑,装甲防护的标准不能低于水线处。“黎塞留”号的指挥塔装甲厚度达到340毫米,不过在其服役后的战斗中,舰长通常不呆在指挥塔内部,而是喜欢跑到露天的舰桥上观察情况。

在“黎塞留”号设计之时,来自空中的威胁已经日益增大。因此,它除安装了大量的对空火炮之外,还加强了水平装甲,舰上共有两层甲板铺设装甲,第一层厚150~170毫米,第二层厚40~100毫米,这样的多层装甲甲板可以有效降低航弹对军舰的破坏。炮塔顶部的装甲也比一般的战列舰厚,为195毫米。经过增强水平装甲,有效提高了舰体的防护能力。

主装甲带:黎塞留级的主装甲带主要由2层组成:第一层为330毫米并倾斜17度的主装甲,其后有一层18毫米的防崩落衬垫,第二层为50毫米的大角度倾斜穹甲。

水平防护:黎塞留级战列舰的水平防护由3层装甲共同组成:第一层为甲板的24-26毫米的装甲,第二层为150毫米的主水平装甲,第三层为40毫米的装甲。在第三层装甲的两侧,水平装甲向下倾斜延伸,形成了穹甲,厚度为50毫米。这样设计的好处在于不仅能够有效防止来自海上的威胁,同时也充分考虑到了但是已经技术已经成熟的空中炸弹袭击。

水下防护:黎塞留级战列舰在设计之时吸取达达尼尔之战布韦号触雷沉没的教训,大力加强了水下防护。首先,主装甲带向水下延伸2.5米,带有倾斜角,以尽量减少来自水下的威胁。在装甲带下部则采取了防雷壁(实际上是加固了的舰体)、防雷隔间、起间接防护作用的燃料舱、装甲隔墙、多重装甲隔壁结合水密隔舱等。而且在舰壳与防雷壁之间还填充有一层厚厚的泡沫橡胶,可以十分有效的削减、缓冲鱼雷、水雷爆炸造成的冲击。日后事实证明,这套设计是成功的。

舰载飞机

法国黎塞留级战列舰航行油画

法国黎塞留级战列舰航行油画在第一次世界大战中,水上飞机的军事价值已经得到体现。而法国海军特别重视水上飞机在舰队交战中的应用,主要是侦察以及观测弹着点,为战舰提供火力修正。事实上,水上飞机对于战舰的弹着修正确实有十分重要的作用,获得飞机观测修正的战舰也常能发挥出惊人的打击效率。黎塞留级设计装备3架“卢瓦尔-纽波特130”式水上飞机以及2部弹射器。但实际上,该级两艘战列舰都从未装载过水上飞机。在黎塞留号纽约改装期间,水上飞机系统被拆除,安装了大量防空炮。让·巴尔号的续建工程也取消了水上飞机——此时,水上飞机的作用由于雷达的普及与防空强度的增大已经很有限了。

武器系统

火炮系统

黎塞留号战列舰舰艏主炮黎塞留级战列舰上安装了1935型380毫米火炮8门。法国之所以在新战列舰上采用两座四联炮塔前置的布局,一是因为纳尔逊级战列舰主炮前置缩短装甲带给法国人带来的灵感,二是法国对于四联装炮塔早已有过深入研究。当然,更主要的原因来自华盛顿条约的限制。在总吨位和单舰吨位受严格限制的情况下,最大程度的通过优化设计提升战斗力无疑是最好的选择。而两座四联炮塔前置的布局,正可以在最大程度上同时缩短装甲带,在限定吨位下达到进攻与防御的平衡。

黎塞留级舰主炮配备的1936年设计的被帽穿甲弹性能优良,该被帽穿甲弹长达190厘米(甚至长于美国海军的16寸超重弹),弹重884千克,在同口径级火炮中仅次于维内托级的885千克穿甲弹。法国人超长的炮弹赋予其极佳的气动外形,使之能获得更远更稳定的弹道。但缺点在于,使之保持旋转速度的难度也加大了,不得不对内膛质量与推进剂有更高的要求。为了在海战中方便的观测与分辨落弹,在1936年设计的这型穿甲弹在风帽后的空间内布置有染料包。一旦炮弹落水,风帽破裂,水柱就会迅速被染色,使之更加醒目。而正因为此,84千克重的被帽顶端被阴差阳错地设计成平头,就像日本帝国海军为炮弹入水威力专门设计的91式彻甲弹一样。法国人别出心裁的在穿甲弹上布置了四个气腔,可以装载毒气,在击穿外层装甲被帽脱落后释放出毒气以杀伤敌舰人员。然而,在弹体上布置气腔,发射时外界的高压气体可能由此破坏炮弹。设计人员的解决办法是让气腔出口处于被帽之下,但这一措施实际上并没有起到效果。1940年9月24日的达喀尔之战中,黎塞留号就因气腔问题导致当时只能使用的2号炮塔发生炸膛事故,2门火炮因此报废。此战之后,法国人不得不将所有剩余炮弹的气腔用水泥封死。尽管如此,在战后的测试中,1936型穿甲弹却取得了与美国设计炮弹几乎相同的穿甲能力。因此,就穿甲能力方面来说,法国人是成功的。

为黎塞留级主炮所配用的、每次射击重达288公斤的推进剂成为了提升火炮威力的关键。一次发射的剂量分装在4个药包中,每个药包重达74公斤。因此,药室容积也达到了颇为惊人的456.6立方分米。火炮正常膛压可达320兆帕,初速可达830米/秒。这赋予了它对垂直装甲强大的侵彻力:就存速与落角数据而言,它对垂直装甲侵彻力应大于美国的Mark-6型火炮,处于世界第四。1935型380毫米火炮的身管寿命约为200发。与该型火炮配套的是全重达2275吨的1935型四联装炮塔。虽然从外观看上去是四联装,但从内部结构而言,这座炮塔更类似于将两座双联装炮塔共用一套旋转机构——实际上,炮塔内两侧的两门炮都有独立的弹药库与扬弹机构,每门火炮虽然能够自行俯仰,但更多时候采取的是两两联动。另外,在同一炮塔内的两组火炮之间布置有45毫米厚的装甲纵壁,将两组火炮划开,炮室与后部的测距仪室也用防火防破片隔板分隔。严密的分隔与简单成熟的结构使得该型炮塔拥有很强的生存能力。炮座的外径为14.11米。在每座炮塔两侧还设有两门发射照明弹的90毫米火炮。

黎塞留号炮塔旋转速度为5度/秒,炮管俯仰速率则为5.5度/秒。炮塔为火炮留出的正常后坐距离为1.325米。由于法国人追求最大射程而不重视水平侵彻力,火炮的俯仰角度被固定为-5~+35度。在35度时可获得最大射程,可达41700米,是射程最远的战列舰炮之一。

副炮系统

黎塞留级舰的5座三联装副炮由技术成熟的1930型152毫米55倍径火炮被安装在新的符合要求的高平两用炮塔中。但随着改装工作的进行,越来越多的问题逐渐暴露了出来。首先,作为152毫米的大炮,要达到90度的仰角向空中射击难度太大。经过努力,其最大仰角也只能达到75度,即使是战后完成的让·巴尔号也只能达到85度的最大仰角。而与主炮一样,黎塞留级的副炮也被装上并不实用的弹性装填系统。炮塔的旋转与俯仰速率也达不到要求,无法跟踪空中目标。这样一来,这种“高平两用炮塔”只能承担一些有限的远距离防空任务。于是,原计划中的5座副炮只保留下舰尾的呈“品”字型布置的3座,舯部的炮塔被取消。

法国战列舰采用了一种非常奇特的布局方式:2座四联装主炮全部布置在前甲板,后甲板无主炮,只层叠布置数个副炮塔。黎塞留级战列舰也沿用了这一总体布置方案。

1936型炮塔全重228吨,俯仰角度为中线炮塔-8.5~75度,两侧炮塔-6.5~75度。在1947~1948年的改装中,黎塞留号的副炮最大仰角被增至85度。让·巴尔号亦如此。炮身俯仰速率为8度/秒,旋转速率为12度/秒,留出的后坐距离为750毫米。炮塔由2台沃特-莱昂那多发电机组提供电力。黎塞留号在1947年的那次火炮改装中也为副炮安装了点火延迟装置以减少火炮散布。

在黎塞留级舰的后续舰加斯科因号与克莱孟梭号上,副炮全转至中线布置,节约了重量。在黎塞留级上,副炮的弹药通道与药室都布置了数道防火门。加斯科因号与克莱孟梭号为防止敌弹从弹药通道进入甚至还设计了厚厚的装甲防火门,而被认为“最危险”的中线副炮塔与装甲盒的连接其实也仅仅是一个小小的弹药通道。这些措施的加强已经可以有效地防止弹药库因炮塔起火被引燃了。作为对舰攻击的副炮,1931型152毫米炮是成功的;而作为防空炮,它就明显不足了。

防空武器

黎塞留级战列舰由于原设计的高平两用炮不能符合设计要求,中部的两座炮塔在1939年6月被临时更改为6座1930型100毫米45倍径高射炮作为中程防空武器,以弥补火力网上的缺陷。该炮使用身管自紧技术处理,半自动装填,采用弹性撞击装弹。双联装火炮共用一套俯仰装置。单炮重1620千克,身管长4.5米。可发射一体式弹药。可使用的炮弹包括装备定时引信的高爆弹与对付近距离轻目标的半穿甲弹(其实仍含有高平两用炮思想)。炮座全重13.5吨,俯仰角度为-10至80度,射速为10发/分。

在1935年的原设计中,除了152毫米高平两用炮外,单独作为防空火力的就只有6座新式的37毫米双联装自动炮了,这也是仅有的中距离防空炮,但数量无疑偏少。该型防空炮最终被命名为1935型37毫米48倍径高炮,于黎塞留号开工的同时开始研制。

1940年初,由于黎塞留号计划的1935型37毫米48倍径炮不能完工,法国海军只好先按照敦刻尔克级的防空配备,安装8座1933型37毫米50倍径双联装高炮了以及6座四联装13.2毫米机枪。

1933型37毫米50倍径炮虽然威力不错,但其供弹为半自动结构,需手动填弹,且无统一火控,循环射速只有30至42发/分,性能较落后。而13.2毫米76倍径防空机枪为著名的哈齐开斯公司于1929年研发,到了二战时代,机枪虽然射速极高,这种射程近、威力小的防空机枪基本上起不到任何作用。

以上两型火炮都在1943年的改装中被拆除,代之以14座美国海军通装的博福斯40毫米56倍径四联装高炮及48门厄立孔20毫米对空机枪,组成一道强大的中近程防空火力网。1944年,英国还为其装上了19座单联装博福斯40毫米高炮。

动力系统

第一次世界大战中,英国皇家海军建造的伊利莎白女王级战列舰使得世界各国开始关注既不牺牲火力防护又能达到高速度的新式高速战列舰。法国人在一战结束后较早就对此进行了相当的研究,最终导致了轻型敦刻尔克级战列舰的诞生。在敦刻尔克号与斯特拉斯堡号上,法国人对速度、火力与防护三方面的控制进行了进一步的研究。高速战列舰的诞生主要得益于动力装置的迅速发展,而更大的动力、续航力和更小的体积、重量始终是动力装置发展的主要方向。

法国海军造舰技术局的进一步设计将黎塞留级舰设计最高航速提高到31.5节,输出功率为15万匹马力。法国海军并不重视发电机作为辅机的作用,按原计划,黎塞留级将安装6座莫嘎多尔级大型驱逐舰所使用的新式增压锅炉作为其全部动力来源,但后来因各种原因实际安装了4台传统的帕森斯式齿轮蒸汽轮机,分别装载于L、N两个大舱内,与锅炉舱交替布置。每座轮机包括高压、中压、低压三台涡轮机以及一台反向涡轮机。

总的来说,黎塞留级的传动系统高效可靠,但不足之处在于,在以中等或低等功率运行时,轮机对能量的转化率较低,很多时候剩余的能量只好拿去驱动锅炉鼓风机或是白白浪费掉。因此,黎塞留级两舰都存在经济航速耗油量大、续航力较差的问题。

1940年6月,在试航中,黎塞留号的动力系统超出了工程师的预料,其最大输出功率大于原计划的15万匹马力,达到了15.7万马力。因此43500长吨排水状态的黎塞留号达到了31.9节,而在过载的17.8万匹马力下,同状态的黎塞留号达到了32.6节的高速。

黎塞留级战列舰是法国电气化程度最高的战舰,大至扬弹机的工作、射击指挥塔与炮塔的旋转、操舵系统、锅炉通风系统,小至绞盘、吊车、传真以及食物的冷藏,都离不开电力。

黎塞留级战列舰装备有2组涡轮式主发电机以及3组柴油主发电机。每组涡轮发电机中包括2台750千瓦发电机,总功率为1500千瓦;每组柴油发电机中则包括2台1000千瓦发电机,总功率为2000千瓦。另备有2组150千瓦的柴油发电机,在紧急状态下使用。因此,黎塞留级的发电总功率达到了9300千瓦。

法国黎塞留级战列舰油画黎塞留号的电力系统以直流电为主,但也在一些有需要的武器装备上使用交流电。全舰电力系统基本电压为230伏,但在驱动主炮塔的电路中电压达到了460伏。发电机主要装载于4个舱室中,其中一个为紧急发电室。3个主发电室分别位于O大舱下部、L大舱上部与两座主炮塔之间的H大舱。每个主发电室相对独立,既可发230伏电用于全舰电路也可专为主炮塔发出特殊的460伏电流,但不能同时制造两种电流。紧急发电室位于O大舱的主甲板之上,只能制.造230伏电流。在作战时,3个主发电室一般只有2个在发电状态,其一为全舰系统,其一为主炮。而另一主发电室——通常是H大舱的发电室——处于待命状态。

由于黎塞留级对电力的依赖较大,法国设计师在布置电路时特别考虑到了战损的情况,并设计了多重备用电路。黎塞留号的主要电路都布置在中部装甲盒范围的舰体内,在三层装甲甲板——上甲板、主甲板以及下甲板——下都布置有一套独立的主电路,可以互相替换。每套电路都布置在水密管道内。这意味着有2套主电路处于装甲盒的保护下,使全舰的电力系统获得了可靠的安全保证。另外,上甲板之上的一套电路也可为装甲盒内重要设施供电,只是其生存性较差。紧急发电室可在主发电室损毁时为全舰部分设施发电,包括灯光、锅炉通风、操舵、通讯设施等,但不能为主炮塔供电。这保证了黎塞留号在2个主发电室损毁的情况下仍不会损失战斗力,在所有主发电室损毁的情况下不会失去对动力的控制。

舰电系统

指挥控制

黎塞留级战列舰从前桅至上而下的三个大型可旋转机构分别是副炮对空射击指挥塔、副炮对舰射击指挥塔与巨大的主炮射击指挥塔,坐落于前塔楼顶部,拥有全舰最好的视野。塔楼两侧分别设有一具100毫米炮射击指挥所。而在弯曲烟囱的上部平台上,第二座副炮对空射击指挥塔被主桅贯穿。而在烟囱之后,是主炮射击备用指挥塔。在设计中,2号主炮塔两侧的桥楼露天甲板上的两侧设有为1935型37毫米高炮配备的射击指挥仪。其中,100毫米炮射击指挥塔内设有一具3米测距仪,每座副炮对空射击指挥塔内装有6米测距仪,副炮对舰射击指挥塔则装有8米测距仪。而在主炮射击指挥塔内装备有13.5米的大型测距仪——比较起来,这是战列舰射击指挥塔内中基线第二长的测距仪,只有大和级战列舰的15米测距仪超过了它。后部的主炮射击备用指挥塔中则装有一具8米测距仪。所有火控测距仪(包括炮塔内部的)都采用合像式。每座指挥塔内同时装备了观测望远镜,可通过司令塔正面上方的开口获得弹着数据,而在日本、德国与意大利战列舰上,测距仪与弹着观测装置都是分开布置。而同样的设计也出现于了美国人的射击指挥仪上。

黎塞留级虽然采用的是光学仪器进行对象观测,但其光学仪器的水平与质量绝不逊色于任何国家。从副炮测距仪来看,使用同口径级副炮的大和级使用的是4.5米测距仪,利托里奥·维内托级使用的是5米测距仪。而黎塞留级仅对空指挥塔就已经高于以上两舰,而对舰指挥塔的8米测距仪甚至超过了维内托级的主炮射击指挥塔内的测距仪。当副炮对舰射击指挥塔损毁时,对空指挥塔可以接替其职责;而同样的,主炮射击备用指挥塔也是为这一目的设置。黎塞留级基本实现了指挥塔一一备用的功能。再加上6米及以上的各型测距仪都装有稳定、保护装置,其火控系统整体生存性达到了较高水平。

在每座主炮塔上,黎塞留级配备有一具14米测距仪,而在副炮塔上则是8米测距仪。每座主/副炮塔都装有独立的观测系统,以实现指挥仪损毁后仍能独立射击,但实际效果显然是有限的。

“黎塞留”级还设计了进行夜战所需的必要设备——尽管在缺乏雷达时夜战效率是极难保证的。按1939年的最终设计,黎塞留级装有5座1.2米直径的探照灯,其中4座布置于烟囱两侧,1座布置于塔楼顶端、主炮射击指挥塔之前。在塔楼第七层甲板的两侧,还分别装有一座探照灯指挥仪,对探照灯进行统一指挥。另外,主炮塔两侧设有两门90毫米火炮用于发射照明弹,塔楼上也设有专门的夜战舰桥。这些措施使得黎塞留级获得了一些有限的夜间战斗能力。

前塔楼是黎塞留级观测系统的核心,其上不仅设有各种火炮的观测系统以及探照灯指挥仪,还包括无线电室、航海舰桥等重要机构。而火控系统真正的核心则是布置在J舱段下甲板下的信息处理舱,其中设有二战战列舰普遍装备的火控解算机械计算机。

来自射击指挥塔的敌舰距离方位数据、来自航海舰桥的自身航速航向倾斜等数据以及无线电室传来的可能的飞机观测弹着偏差数据,都从各自的通讯线路向信息处理舱汇聚,通过火控计算机解算为火炮的指向与俯仰数据,导向各炮塔。尽管黎塞留级拥有优秀的光学观测系统,但在二战中,另一件观测工具——雷达已经凭借其人员要求低、使用限制小(尤其是夜间战斗)的优势,加上自身的迅速发展超越了光学观测仪器,成为火控系统中更为重要的一环。

雷达系统

早在20世纪20年代,法国人开始对雷达进行研究。1936年,法国人就在他们当时拥有的世界上最大的船舶、豪华邮轮诺曼底号上安装了波长为16厘米的早期雷达探测冰山礁石,以防止出现泰坦尼克号的悲剧。但是,战前的法国人一直没有重视雷达在海军对舰观测上的巨大潜力,而将雷达发展的主要方向转向防空。同时代的英美德意日等海军强国都对雷达参与对海火控进行了大量研究,唯独法国没有参与。

“黎塞留”级原设计并没有安装雷达,但在战争中它们还是安装了法国自制的一型防空警戒雷达。法国萨蒂尔公司秘密进行雷达研制,在1940年终于生产出了第一型实用化的对空警戒雷达,并于1941年开始于装载残存的法国大型舰艇上——包括斯特拉斯堡号轻型战列舰(1941)、未完工的黎塞留级两艘战列舰(1942)以及阿尔及尔号重巡洋舰(1942)。

黎塞留号在1942年获得了萨蒂尔公司生产的ME-140型发射器以及ME-126型接受器,可探测出30千米范围内的飞机;而让·巴尔号在1942年夏装载上了改进的萨蒂尔2米波雷达,可探测到50-70千米范围内在700米高度的飞机。毫无疑问,以2米的波长是完全不可能进行火控的,就是进行目标搜索也很困难。原因大概可以归咎于两类:法国人高效能磁控管等关键技术得不到及时运用以及对雷达对海用途的忽视。

1943年黎塞留号加入盟军并在纽约接受改装时,拆除了性能原始的法国雷达,换装上美制SF型水面搜索雷达与SA-2型对空雷达。SF型是一种微波水面搜索雷达,为著名的SG型雷达的大量装备版。装载黎塞留号的SF型工作频率为3000兆赫兹,可发现15海里内的大型舰艇,也能一定程度上充当对空搜索雷达。其特殊形状的天线最先安装于塔楼的副炮对空观测仪顶部,在之后的改装中被转移至靠前的司令塔顶部。SA-2型是著名的SK对空搜索雷达的大量装备型SA型的一个改进型号,其天线装于主桅杆顶部。在美国海军主要用于装备大量的护航驱逐舰等目标——毕竟黎塞留号并不属于美国海军——尽管如此,它的作用距离也达到了35英里,并可指挥博福斯40毫米防空炮的射击。

此后,在1944年黎塞留级舰加入英国大舰队时,又在斯卡帕湾进行改装,升级了雷达系统,增加了284P型火控雷达。284型火控雷达为主炮射击提供参数,是英国较早发展的一种落后的火控雷达,装备的雷达天线安装于塔楼上的主炮射击指挥塔上。

1944年末,从远东回到土伦港的黎塞留号为加强对“神风”攻击的防御以及作战能力,再次升级了雷达系统,安装上了著名的美制SG-1型水面搜索雷达、英制285P型火控雷达与281B型对空搜索雷达。装载黎塞留号的SG-1型工作频率为3000兆赫兹,可发现22海里内的大型舰艇,也能一定程度上充当对空搜索雷达。285P型火控雷达为副炮与100毫米高炮提供射击参数。因为该型雷达既可搜寻空中目标也能获取海上目标,在英军中广泛用于指挥高平两用副炮,同样也很适合黎塞留号的副炮。该型雷达同样波长50厘米,输出功率25千瓦,作用距离为8.5英里。黎塞留号安装了2座该型雷达,分别布置于前后两座副炮射击指挥塔上。因为主桅上已经安装了美制雷达的天线,法国人重新恢复了在纽约改装期间取消的前桅,以布置雷达天线。塔楼也被部分增大,以容纳更多仪器。

总体来说,黎塞留级在战争期间的雷达装备并不令人满意。而当优秀的雷达装舰时,战争却早已结束。于是,这些先进的设备只好随着战列舰的消亡而逐渐沉默在港口中。

性能数据

黎塞留级战列舰参考数据:

排水量 |

标准排水量 | 38500吨 |

满载排水量 | 47548吨(让·巴尔号49850吨) |

基本参数 |

舰长 | 247.8米 |

舰宽 | 33米 |

吃水 | 9.9米 |

主机功率 | 15万马力(让·巴尔号16.5万马力) |

航速 | 30节(让·巴尔号32节) |

续航力 | 9850海里/16节;8250海里/20节;3450海里/30节(以黎塞留号参数为准) |

舰炮火力 | 两座四联装380毫米/45倍径主炮;三座三联装152毫米/55倍径副炮 |

防空火力 | 六座双联装100毫米/45倍径高射炮(让·巴尔号12座);四座四联装13.2毫米高射机枪(1942年于美国改装后为48门40毫米博福斯机炮以及若干20毫米厄利孔机炮,让巴尔完工后搭载大量57毫米高炮) |

舰载飞机 | 3架水上飞机(1942年改装后拆除机库及弹射器) |

装甲防护 |

水线装甲带 | (最大)330毫米/15.5度 |

上甲板 | 150-170毫米 |

主甲板 | 50-40毫米 |

炮塔正面 | 430毫米 |

炮座 | 405毫米 |

司令塔 | 340毫米 |

装甲总重 | 16460吨 |

舰员 | 1550-1670人 |

该级各舰

黎赛留级战列舰各舰:黎赛留号、让·巴尔号、克莱蒙梭号,第二次世界大战爆发时,本级3艘在建,只有黎赛留号接近建成。未完工的3号舰“克莱蒙梭”号的船体在法国战败投降后停工,最终被盟军炸沉。黎塞留级战列舰各舰概况如下:

舰名 | 建造单位 | 开工 | 下水 | 入役 | 备注 |

黎塞留号 Richelieu | 布列斯特造船厂 Arsenal de Brest | 1935.10.22 | 1939.1.17 | 1940.7.15前法国 1943.10.10自由法国 | 1968年在热亚那解体 |

让·巴尔号 Jean Bart | 圣纳泽尔造船厂 Chantiers de Penhoët | 1936.12.12 | 1940.3.6 | 1955.5.1 | 1970 年在土伦港拆解 |

克莱蒙梭号 Clemenceau | 布列斯特造船厂 Arsenal de Brest | 1939.1.17 | - | 1944.8.27空袭中被击沉 |

加斯科涅号 Gascogne | 圣纳泽尔造船厂 Chantiers de Penhoët | - | 因德国入侵而取消 |

服役动态

“黎塞留”号

黎塞留号战列舰线图“黎塞留”号于1935年开工,到1940年6月只完成了95%的建造进度,舰上的主要设备虽然安装完毕,却都未经过调试。1939年9月,德国对波兰发动进攻,第二次世界大战全面爆发。1940年,德军绕过马其诺防线,横扫法国北部,法国从陆地上迅速溃败。随着法国与纳粹德国签定停战和约,法国海军出现了前所未有的混乱。主力舰纷纷离开法国本土港口,有的直接开向英国,但更多的战舰躲进了北非法属殖民地港口中,处于观望状态。6月15日,尚未最后完工的“黎塞留”号带着所能收集到的弹药和零备件,离开布雷斯特,于6月18日抵达法属殖民地塞内加尔的达喀尔。只完成了船体工程的“让-巴尔”号也被拖曳到摩洛哥卡萨布兰卡。

法国沦陷后处于观望状态得法国战列舰达6艘,而当时德国海军建成的战列舰只有3艘。这些法国战舰万一最终落入德国手中,对英国舰队将是严重的威胁。为了消灭这些潜在的对手,英国制定了名为“抛石机”的行动计划,政治劝降和武力解决结合,解除这些海外法国舰队的战斗力。

1940年7月3日,英国海军对停泊在北非各港口的法舰采取行动。停泊在阿尔及利亚奥兰的4艘法国战列舰首先遭到英国舰队的炮击,4艘法国战列舰有3艘沉没或搁浅,仅“斯特拉斯堡”号侥幸逃脱。

7月8日,厄运降临到了“黎塞留”号头上,以“竞技神”号航母为核心的英国舰队袭击了达喀尔。“黎塞留”号作为打击的首要目标,遭到从“竞技神”号上起飞的“剑鱼”攻击机的攻击。但“剑鱼”投放的450毫米鱼雷收效甚微。

第一次攻击未果之后,1940年9月23日,英国皇家海军派遣“巴勒姆”号和“决心”号3艘战列舰再次抵达达喀尔,目的仍旧是摧毁法国这艘最强大的战列舰。锚泊状态的“黎塞留”号用主炮奋力还击,达喀尔的海岸炮台也对英国舰队进行炮击。在与这两艘3.2万吨级、同样装备15英寸主炮的英国战列舰的交火中,“黎塞留”号再次被击伤,好在装甲厚实,没有伤筋动骨。战斗中,英国“决心”号战列舰被击伤。迫于海岸炮台的强大火力,为避免更大的损失,英国舰队不得不撤出战斗。

英国的攻击使法国海外舰队与盟军的关系僵化。在整个1941年,“黎塞留”号都在达喀尔锚泊,不宣布加入轴心国序列,但同时不与英国妥协。

1942年,盟军在北非的“火炬”作战中,“黎塞留”号保持中立,即不参加登陆行动,也不对盟军登陆部队进行打击。在美国的调解下,1942年底,自由法国与“黎塞留”号舰员最后达成和解:名义上由美国将’“黎塞留”号买下,在美国接受整修后投入太平洋战场的对日作战,战后再归还法国政府。

1943年1月16日,“黎塞留”号抵达纽约,接受改造。保留了100毫米大口径高炮、152毫米副炮和380毫米主炮。原先装备的水上飞机弹射器和水上飞机机库被拆除,法制37毫米高炮与13.2毫米高射机枪被换装为40毫米“博福斯”高射炮和20毫米“厄立孔”高射炮;由于美国海军没有装备380毫米主炮的战列舰,最后不得不为“黎塞留”号特制一批380毫米口径弹药。在整修中,还对“黎塞留”号进行了现代化改造,安装了美国新研制的对空、对海搜索雷达。

1943年10月,“黎塞留”号改装完毕,划归英国远东舰队指挥,在东南亚及印度洋海域作战。由于“黎塞留”号具有30节高航速,它能够跟随舰队中的航空母舰行动,用舰上的大量中小口径高炮为航母提供防空屏障,同时利用380毫米舰炮轰击日军守岛工事。

1944年,美国海军在太平洋战场对日军展开全面进攻。1944年3月,英国远东舰队从斯里兰卡出发,以“光辉”号航母为核心,攻击日军占据的苏门达腊岛。“黎塞留”号作为舰队中的对岸火力支援舰,与“伊利莎白女王”号、“勇士”号战列舰、“声望”号战列巡洋舰共同对苏门达腊岛西北角的沙璜港进行炮击。1944年6月,盟军在诺曼底登陆,欧洲第二战场开辟,法国解放指日可待,正在太平洋战场的“黎塞留”号也奉命返回法国本土。1944年10月,“黎塞留”号从印度洋穿过红海及苏伊士运河,返回法国。“自由法国”战士在巴黎进行凯旋门阅兵时,自由法国的战舰也在土伦港进行了阅舰仪式。当“黎塞留”号缓缓开进土伦港时,受到了法国人的狂热欢迎,“黎塞留”号成为“自由法国”的海上标志。法国复国庆典结束后,“黎塞留”号重新返回太平洋作战。

1945年初,在长达半年的海岛登陆作战中,“黎塞留”号与美国“衣阿华”号、“北卡罗来纳”号等舰并肩作战。1945年8月,“黎塞留”号参加了对日本沿岸港口与城市进行炮击,1945年9月2日,“黎塞留”号驶入东京湾,参加了日本投降签字仪式。

第二次世界大战结束后,“黎塞留”号从英国远东舰队序列中退出,回归美国海军控制,美国继而将“黎塞留”号归还法国。1946年,“黎塞留”号再次从太平洋返回法国。在回国之前,“黎塞留”号还执行了最后一次作战任务:“黎塞留”号在中南半岛沿岸巡弋,对法国殖民地越南进行威慑。战后的“黎塞留”号虽然已无大用场,但作为法国海军的象征,它一直服役到50年代。

“让·巴尔”号

黎塞留级2号舰“让-巴尔”号(Jean.Bart)在1940年3月匆匆下水,1940年6月在只安装了一个炮塔时,便匆匆撤退到摩洛哥的卡萨布兰卡。由于卡萨布兰卡被维希法国政府控制,在盟军“火炬”登陆作战中,“让·巴尔”号使用它仅有的一座主炮炮塔炮击了进攻卡萨布兰卡的盟军部队,结果招致美国马萨诸塞号战列舰和美国轰炸机的攻击,被命中5发406毫米炮弹和3枚炸弹,舰体严重损坏。占领卡萨布兰卡后,法国重新得到了“让·巴尔”号的舰壳,战后继续未竣工程,并最终于1955年建成。“让·巴尔”号是世界上最后一艘完工的战列舰。1956年参加英、法占领苏伊士运河的军事行动。1969年退役,在土伦港作为舰员训练舰使用,并于1970年解体。

“克列孟梭”号

黎塞留级3号舰“克列孟梭”号(Clemenceau)的船体在法国战败投降后停工,最终被盟军炸沉。

战后动态

黎塞留号战列舰1950年巡航第二次世界大战后,“黎塞留”号战列舰虽然已无大用场,但作为法国海军的象征,它一直服役到50年代。在参加法国北非殖民地的几次战争中,大多是作为海军的威慑力量使用。由于战列舰的维护费用过高,1959年“黎塞留”号退出现役,先是在布雷斯特作为船员训练舰使用。1964年作为废钢出售,最后在意大利拆船厂解体。

总体评价

法国“黎塞留”级战列舰油画

法国“黎塞留”级战列舰油画黎塞留级战列舰作为法国本土主力舰队核心的,其作战思想就是在地中海能与意大利主力舰或者英国地中海分舰队决战,同时能进行护航、破交和对陆火力支援、压制任务。基于此,黎塞留级在设计上具有以下特点:具有高航速,但续航力不作过高要求;具有足以对付意大利新型战列舰的主炮;具有较强的水平装甲带,还有较强的对空防护能力。

法国黎塞留级战列舰,是一型优秀的战列舰。该级舰机动性和防护不俗,全前置的火炮有利于集中火力,而对侧后方火力覆盖不足的缺陷则依靠诸多副炮以及主炮的高旋转速度来弥补。黎塞留级舰的380毫米炮装填时间是30秒,因此她是同级同口径主炮战列舰当中火力投射量最低的一艘,但是她的火炮性能非常优越(发射药量很大)。该级舰的防空能力,在升级船体后全部更新为厄利孔和四联博福斯,防空性能有了提高。

黎塞留号战列舰的航迹遍布世界三大洋,是法国海军参战范围最广、航程最远的战列舰,也是法国历史上最著名的战列舰,代表了法国战列舰建造的最高水平。